スマホやSNSに無自覚に心を操らせない

——立教大学×富山高等学校

立教大学特別授業

2025/11/25

研究活動と教授陣

OVERVIEW

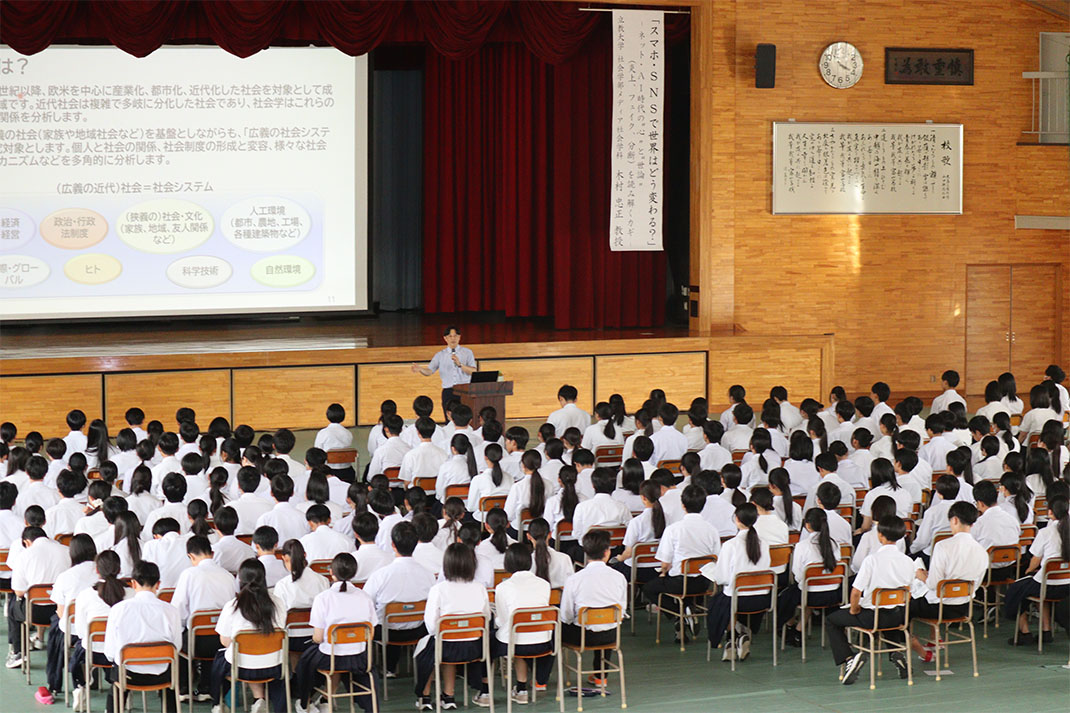

大学での学びの多様さや面白さを伝える「立教大学特別授業」が9月24日、富山市太郎丸の富山県立富山高等学校で開かれました。社会学部メディア社会学科の木村忠正教授が1年生約240人に対し、スマートフォンや交流サイト(SNS)が人間の意思決定を操作する仕組みを解説し、意識的にコントロールする大切さを伝えました。

社会学部メディア社会学科

木村 忠正教授

木村 忠正教授

専門分野

メディア・コミュニケーション論、ネットワーク社会・AI社会論研究テーマ

デジタルネイティブ、ネット世論(炎上、フェイク)、ソーシャルメディアを中心とするメディア・コミュニケーション、スマホ依存、デジタル技術の革新と社会文化との関係を探るネットワーク社会・AI社会論研究「スマホ・SNSで世界はどう変わる?」—ネット・AI時代の“心”と“世論”(炎上、フェイク、分断)を読み解くカギ—

幅広い学問にアプローチする「社会学」

日本には約800の大学がありますが、学部として社会学を学べる学校は多くありません。社会学は19世紀以降、近代化や産業化に伴い変化した社会を対象に成立しました。政治学や心理学、文化人類学など多様な学問分野と交流しながら横断的にアプローチするのが大きな特徴です。立教大学社会学部は、国内でも有数の規模を誇り、幅広い学問領域を学べる環境が整っています。本年度からは「ソーシャルデータサイエンスコース」を開設し、現代社会のデータ化・デジタル化などに対応しデータサイエンスを身に付けた人材の育成に取り組んでいます。

私は30年ほど前からインターネットをはじめとするデジタル技術と社会文化の関係に魅せられて研究に取り組んでいます。スマホ利用についても継続的に、さまざまな調査を行ってきました。2020年、コロナ禍で行ったある調査では、平均的なスマホ利用者で、1日約100回以上アプリを切り替え、スマホを見ている時間が7時間にもおよびました。

スマホ依存を掘り下げる研究も進めています。24年に立教大の学生に依存度を測るアンケートを実施したところ、平均すると、「中程度」のスマホ依存度が示されました。オープンキャンパスで来場した高校生や保護者約300人にも同じ調査をしたところ、立教大の学生と同じくらいスマホを利用していました。富山高校の皆さんは比較的抑制された使い方でしたが、1日の平均利用時間は約150分に達していました。

私は30年ほど前からインターネットをはじめとするデジタル技術と社会文化の関係に魅せられて研究に取り組んでいます。スマホ利用についても継続的に、さまざまな調査を行ってきました。2020年、コロナ禍で行ったある調査では、平均的なスマホ利用者で、1日約100回以上アプリを切り替え、スマホを見ている時間が7時間にもおよびました。

スマホ依存を掘り下げる研究も進めています。24年に立教大の学生に依存度を測るアンケートを実施したところ、平均すると、「中程度」のスマホ依存度が示されました。オープンキャンパスで来場した高校生や保護者約300人にも同じ調査をしたところ、立教大の学生と同じくらいスマホを利用していました。富山高校の皆さんは比較的抑制された使い方でしたが、1日の平均利用時間は約150分に達していました。

スマホの長時間利用=依存にあたるのか

スマホの利用時間に関し、小学生から高校生までの年代では慎重に考える必要はあります。しかし長く使うのが駄目という考えはあまりに短絡的です。依存とは、悪いと分かっていてもやめられず、同じ満足感を得るために、量や時間を増やさざるを得ない状態を指します。

スマホ依存が社会的な課題として取り上げられるようになったのは2010年代半ば。その頃は1日2、3時間の使用でも過度とされていました。私の分析では、現在の利用時間は平均6、7時間で、10時間以上も決して珍しくありません。

成人の場合、私の研究では長時間の利用が必ずしも依存とはいえません。長い時間スマホを使う人でも精神医学的に依存症と判断されるまでに病的な状態に陥る人は限られています。スマホの利用に関しては自分をしっかり持つことが大切です。

スマホやSNSは「説得技術」として設定されています。コミュニケーションを取ることで、相手の行動を変えるのが「説得」です。SNSやスマホは購買意欲を起こさせて何かを買わせる道具として非常に優れており、大きな力を持つようになりました。アプリやスマホの開発者は人間の心の癖(認知バイアス)を巧みに利用しているからです。

その仕組みとしてまず「アンカリング効果」が挙がります。最初に高額プランを表示し、他を相対的にお得に感じさせます。「ソーシャルプルーフ」は、レビューなど他人の行動に従う心理を活用。「残り24時間限定」といった表記で、損したくない気持ちを刺激する「希少性の錯覚」もあります。

スマホ依存が社会的な課題として取り上げられるようになったのは2010年代半ば。その頃は1日2、3時間の使用でも過度とされていました。私の分析では、現在の利用時間は平均6、7時間で、10時間以上も決して珍しくありません。

成人の場合、私の研究では長時間の利用が必ずしも依存とはいえません。長い時間スマホを使う人でも精神医学的に依存症と判断されるまでに病的な状態に陥る人は限られています。スマホの利用に関しては自分をしっかり持つことが大切です。

スマホやSNSは「説得技術」として設定されています。コミュニケーションを取ることで、相手の行動を変えるのが「説得」です。SNSやスマホは購買意欲を起こさせて何かを買わせる道具として非常に優れており、大きな力を持つようになりました。アプリやスマホの開発者は人間の心の癖(認知バイアス)を巧みに利用しているからです。

その仕組みとしてまず「アンカリング効果」が挙がります。最初に高額プランを表示し、他を相対的にお得に感じさせます。「ソーシャルプルーフ」は、レビューなど他人の行動に従う心理を活用。「残り24時間限定」といった表記で、損したくない気持ちを刺激する「希少性の錯覚」もあります。

不自然な焦りを感じたら

私たちの意思決定は、心の癖を巧みに利用するデザインによって操作されています。でもそれ自体を悪いとは言っていません。ビジネスで利用したとしても、消費者にとってプラスとなれば問題ありません。ただ消費者をだまし、企業だけが利益を得る悪質な手法もあります。

「ダークパターン」です。例えば購入手続きで追加料金が表示されたり、サブスクリプションの解約手続きを複雑化させたりするケースです。不自然な焦りを感じたら立ち止まる癖をつけてください。

ネット世論もまた私たちの心の癖をSNSが刺激して形成されます。私たちヒトの最も大きな特徴の一つは、血のつながりもない赤の他人からも学ぼうとすることです。そのため相手への信頼や、互いにノウハウを共有する意識が欠かせず、集団内で自分勝手に振る舞う個体には罰を与えたい気持ちが非常に強く働くようになってきました。これも私たちの心の癖で「第三者制裁」と呼びます。ネット炎上は、この第三者制裁という心の癖が生み出すのです。

「ダークパターン」です。例えば購入手続きで追加料金が表示されたり、サブスクリプションの解約手続きを複雑化させたりするケースです。不自然な焦りを感じたら立ち止まる癖をつけてください。

ネット世論もまた私たちの心の癖をSNSが刺激して形成されます。私たちヒトの最も大きな特徴の一つは、血のつながりもない赤の他人からも学ぼうとすることです。そのため相手への信頼や、互いにノウハウを共有する意識が欠かせず、集団内で自分勝手に振る舞う個体には罰を与えたい気持ちが非常に強く働くようになってきました。これも私たちの心の癖で「第三者制裁」と呼びます。ネット炎上は、この第三者制裁という心の癖が生み出すのです。

心を操らせないために大切なこと

私たちは先人たちが積み重ねた知識や情報をとりあえず信じて工夫を重ねて発展させてきました。その基盤には「モラル」が非常に大きな役割を果たします。モラルとは理性的な思考プロセスとされてきましたが、近年の進化論的研究から、感情に根ざしているという見方が発展してきました。

人間は何を学ぶかよりも誰に学ぶかを重要視します。自分と似た人や成功した人から学ぶ傾向があり、多数派に従う「頻度依存バイアス」もあります。こうしたバイアスの積み重ねがネット世論を形成していると考えられます。

大切なのは心の癖を知り、自分の心を無自覚にスマホやSNSに操られたり、奪われたりしないことです。それが21世紀に必要なリテラシーであり、皆さんに欠かせない力です。ぜひ高校生活で養ってください。

人間は何を学ぶかよりも誰に学ぶかを重要視します。自分と似た人や成功した人から学ぶ傾向があり、多数派に従う「頻度依存バイアス」もあります。こうしたバイアスの積み重ねがネット世論を形成していると考えられます。

大切なのは心の癖を知り、自分の心を無自覚にスマホやSNSに操られたり、奪われたりしないことです。それが21世紀に必要なリテラシーであり、皆さんに欠かせない力です。ぜひ高校生活で養ってください。

授業に参加した富山高校生に聞きました

- スマホやSNSが人間の心の癖を利用しており、悪用化されるのは怖いと思いました。私たちのモラルや心の癖が社会のさまざまな場面に関係していると分かり、特性を知ることができてよかったです。自分の時間をスマホに奪われず、情報をうのみにせず、自ら考えることを普段から意識していきたいです。

- 毎日必ずネットやSNSを利用します。ただ向き合い方が重要で、決してスマホが「悪」ではないと学びました。自分の心の癖を理解し、つけ込んで来る人やものに惑わされず、偏った考えや行動をしないようにしたいです。世の中にあふれる情報を自分なりに解釈し、批判的思考を常に持っていきます。

- 昔に比べてスマホを利用する人や時間が多くなりました。生活が便利になると同時に、心が惑わされる場面も増えたと思います。私たちはスマホの悪影響に理解を深め、自分で強い意志を持つことが大切だと感じました。スマホと正しく向き合い、心も体も健康で暮らしていきたいです。

- 社会学という宝箱を開けたような感覚です。とても興味を引かれる内容でした。ネットの研究を通じ、人間の特性を見いだすところに面白さを感じました。もっと学びたいです。人間や認知バイアスに理解を深め、めざましく発展する情報社会に対応していく人材に成長したいです。

- SNS利用がもたらす悲劇は、人間の心理やモラル、他人への意識などが関係していることが分かりました。最終的には私たちのあり方が重要だと感じました。今日の授業でネット世代の一員として疑問に感じていたことや巧妙に誘導をする広告に対しての違和感に、一つの答えをもらえました。

※本記事は『北日本新聞』(2025年11月8日掲載)をもとに再構成したものです。

※記事の内容は取材時点のものであり、最新の情報とは異なる場合がありますのでご注意ください。

※記事の内容は取材時点のものであり、最新の情報とは異なる場合がありますのでご注意ください。

CATEGORY

このカテゴリの他の記事を見る

研究活動と教授陣

2026/02/20

AI活用時代の学び~探究の学習とリーダーシップ~

——立教大学...

立教大学特別授業