「育児」と「競技」の両立に挑む女性アスリートの現状と課題

スポーツウエルネス学部 土肥 美智子特任教授

2025/09/03

研究活動と教授陣

OVERVIEW

育児と競技の両立を目指す女性アスリートが増えています。その現状と、背景にあるスポーツ界ならではの事情や課題には何があるのか。スポーツドクターとして数々のオリンピック・世界大会に帯同する傍ら、女性アスリートに関する調査・支援体制の構築に携わってきた、スポーツウエルネス学部の土肥美智子特任教授に伺いました。

増えつつある「ママアスリート」

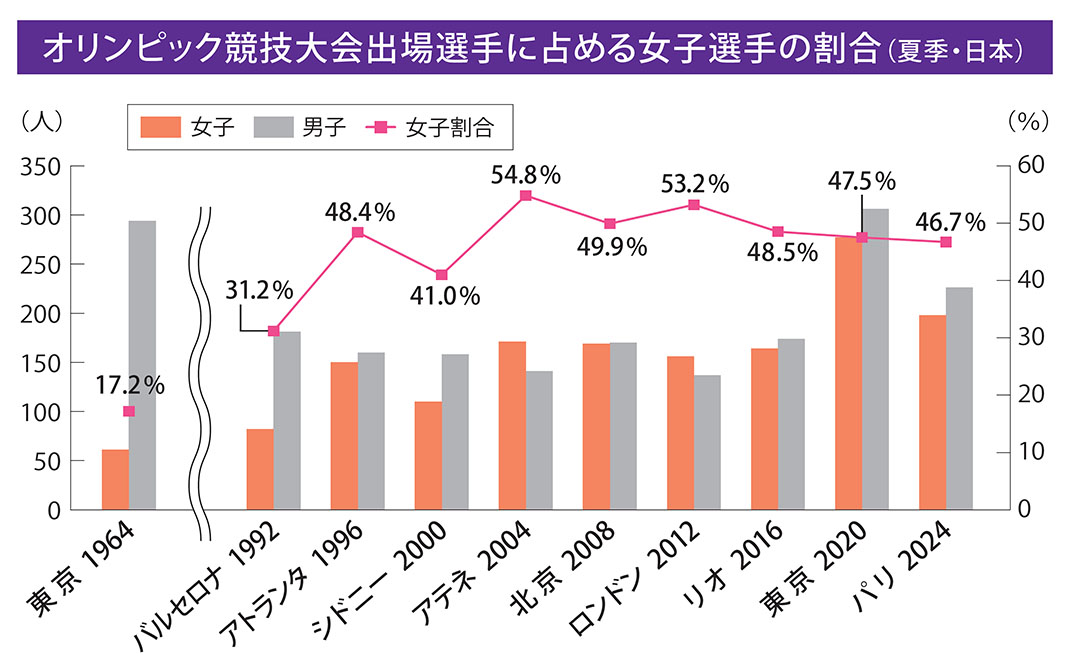

日本選手団に占める女子選手の割合は、1996年アトランタ大会で半数近くになり、以降は概ね半数で推移。 ※東京2020は2021年開催。 ※男女共同参画白書(平成30年版)および土肥特任教授の資料を元に作成。

出産後も育児をしながら競技を続ける「ママアスリート」。ひと昔前に比べるとその数は着実に増えています。理由の一つとして考えられるのが、スポーツ医学の進歩により選手寿命が延びたこと。かつては20代での引退が一般的だった競技でも、現在は30代以降も現役で活躍する選手が増え、競技生活と妊娠・出産というライフイベントが重なりやすくなっているのです。

社会全体でも育児と仕事の両立に悩む女性は大勢いますが、スポーツ界の場合は、そこにアスリート特有の事情が加わります。「子どもを預けてスポーツをするなんて」と非難されたり、身近に相談できる人がいなかったり。葛藤や孤立感を抱える選手も多く、周囲の理解や制度的・人的サポートが十分とは言えないのが現状です。

社会全体でも育児と仕事の両立に悩む女性は大勢いますが、スポーツ界の場合は、そこにアスリート特有の事情が加わります。「子どもを預けてスポーツをするなんて」と非難されたり、身近に相談できる人がいなかったり。葛藤や孤立感を抱える選手も多く、周囲の理解や制度的・人的サポートが十分とは言えないのが現状です。

競技復帰を阻むさまざまな壁

ママアスリートが出産後すぐに直面するのが、筋力・体力の低下、骨盤の変化など、「出産による心身への影響」です。トレーニングを積んでも以前のようなパフォーマンスができないケースは少なくありません。また、中には出産や育児をきっかけに競技に対する考え方や人生観が変わる選手もいます。こうした変化を踏まえ、「心と身体の再構築」をする必要があるのです。

もう一つ、選手たちが苦労しているのが「子どもの預け先の確保」で、特に長期の海外遠征は大きなハードルになります。チームの支援により子どもを帯同できる場合もありますが、「ベビーシッターの手配が難しい」「渡航先の感染症リスクへの不安がある」という声もあり、多くの課題が残っています。

さらに、競技団体から強化指定選手に選ばれている場合は、出産を機に指定が外れるケースもあります。練習環境をはじめ、心身のケア、競技情報の収集、遠征費の補助などさまざまなサポートが受けられなくなり、世界ランキング等に影響すると、本格復帰への道は一層険しくなるでしょう。

もう一つ、選手たちが苦労しているのが「子どもの預け先の確保」で、特に長期の海外遠征は大きなハードルになります。チームの支援により子どもを帯同できる場合もありますが、「ベビーシッターの手配が難しい」「渡航先の感染症リスクへの不安がある」という声もあり、多くの課題が残っています。

さらに、競技団体から強化指定選手に選ばれている場合は、出産を機に指定が外れるケースもあります。練習環境をはじめ、心身のケア、競技情報の収集、遠征費の補助などさまざまなサポートが受けられなくなり、世界ランキング等に影響すると、本格復帰への道は一層険しくなるでしょう。

大切なのは選択肢を増やすこと

こうした現状を受け、最近では相談・サポート体制を整える競技団体やチームも増えてきました。私自身も、ママアスリート同士の情報交換や交流促進を目的とした「一般社団法人MAN※」を共同で設立。競技復帰した選手の体験談の発信やセミナー等の開催を行うほか、全アスリートに対して「ライフイベントを視野に入れた人生設計の必要性」を伝える活動も行っています。

ただし、目指しているのは「競技に復帰する選手を増やすこと」ではありません。大切なのは、「多様な選択肢がある」ということ。育児と競技を両立させたい人もいれば、どちらかに専念したい人もいる。全てのアスリートが自分らしい生き方を選べるような環境づくりに、これからも貢献していきたいと思います。

※一般社団法人MAN:MANは、「Mama Athletes Network」の頭文字の略。「アスリートであり、親である」自身の経験を生かし、選手や監督、トレーナーなど競技関係者を支える活動を展開する。代表理事は荒木絵里香さん(元バレーボール日本代表)、土肥特任教授は監事を務める。

ただし、目指しているのは「競技に復帰する選手を増やすこと」ではありません。大切なのは、「多様な選択肢がある」ということ。育児と競技を両立させたい人もいれば、どちらかに専念したい人もいる。全てのアスリートが自分らしい生き方を選べるような環境づくりに、これからも貢献していきたいと思います。

※一般社団法人MAN:MANは、「Mama Athletes Network」の頭文字の略。「アスリートであり、親である」自身の経験を生かし、選手や監督、トレーナーなど競技関係者を支える活動を展開する。代表理事は荒木絵里香さん(元バレーボール日本代表)、土肥特任教授は監事を務める。

MANが3月に開催した、公開講演会「ママアスリートの実際-親でありアスリートである日々とは?-」の様子

土肥特任教授(右)と登壇者。荒木代表理事(左)をはじめ全員が日本代表経験者

ママアスリートによる座談会

「人生設計シート」の紹介

土肥特任教授の3つの視点

- 現役期間が長くなり競技とライフイベントが重なるケースが増加

- 出産後の復帰には「心と身体の再構築」が求められる

- 多様な選択肢の中から自分の生き方を選べる環境が理想

※本記事は季刊「立教」273号(2025年7月発行)をもとに再構成したものです。バックナンバーの購入や定期購読のお申し込みはこちら

※記事の内容は取材時点(2025年6月取材)のものであり、最新の情報とは異なる場合があります。

CATEGORY

このカテゴリの他の記事を見る

研究活動と教授陣

2026/02/04

数式や図形の点訳自動化による視覚しょうがい学生の学修支援

理学部 小森 靖教授

プロフィール

PROFILE

土肥 美智子

1991年千葉大学医学部卒業。放射線診断専門医、日本スポーツ協会公認スポーツドクター。医学博士。国立スポーツ科学センター研究員等を経て、2023年より現職。男子・女子サッカー日本代表チームドクターとして活躍し、2024年のパリオリンピックでは医師で初めて副団長に任命された。

土肥 美智子特任教授の研究者情報