2020/05/02 (SAT)

「アーキビストとCOVID-19に関するアンケート」結果報告(3)

ここからが長いのです

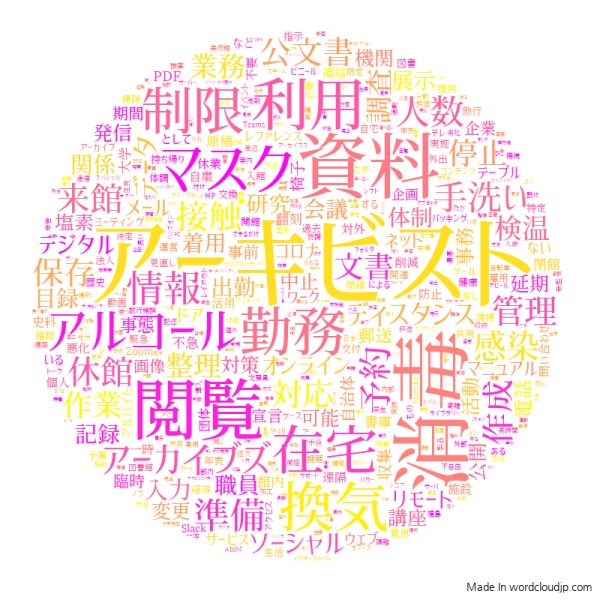

Q4-7の自由記述回答から生成したタグクラウド

いよいよ大量の自由記述3項目に入ります。回答してくださった方が33名でもこれだけの量ということは、もし100名以上の方が回答してくださったらどうなっていたのか?と思います。とりあえず、Q4-7の回答をテキストファイルに貼り付けてテニヲハなどを除いたものを、Wordcloudというタグクラウド生成サイトに放り込んでみました。

「アーキビスト」はこのタグクラウドのキーワードとして付与したもので、回答中の出現数とは関係ありません!

ではここから、いよいよ終盤です。長いので、お時間のあるときにお読みください。

「アーキビスト」はこのタグクラウドのキーワードとして付与したもので、回答中の出現数とは関係ありません!

ではここから、いよいよ終盤です。長いので、お時間のあるときにお読みください。

Q5 業務上、コロナ対策として行っていた(いる)ことがあれば、教えてください。

ここからが私の知りたかったことなのですが、これはたいへん勉強になりました....当然のことながら、大きく

A. 手洗い・マスク・消毒・換気などウイルスに対する措置

B. 人と人の距離、つまり「三密」回避のための配慮

の2つにまとめることができるのではないかと思います。ただ、細かな部分がとても興味深く、読む人によっても「何が新情報か」は全く違うと思いますので、Q4と同じく、Q1のカテゴリごとにまとめて列挙してみます。

【公文書館】(7)

【学校・大学など】(11)

【企業など民間団体】(6)

【フリーランス等】(4)

【その他】(4)

私自身は、正直なところほとんど感染症に対しては備えがありませんでした。はっと気がついたときにはマスクも消毒液も入手不可能になってしまい、テーブルやドアノブには、界面活性剤入りの洗剤や、無水エタノールしか使えませんでした。しかも古い建物で一部の窓が開かないなどの問題もあり、ドアを開けるだけでどれほど空気が動くのか、多少悩んだりもしました。

しかし、この回答を読んでみると、過去に災害を経験した、あるいは災害対応にふだんから取り組んでいる館は、こういうときにも強いのではないかと。災害対応のための備品は、こういうときにも役に立ちますし。また、BCP(業務継続計画)は重要なキーワードで、考えてみるともっと回答に出現してもよかったのではないでしょうか。アーカイブズが「不要不急」なものではないことを主張するにも、様々な困難にめげず業務を継続するための備えを、日頃から心がけねばならないということを痛感しました。

A. 手洗い・マスク・消毒・換気などウイルスに対する措置

B. 人と人の距離、つまり「三密」回避のための配慮

の2つにまとめることができるのではないかと思います。ただ、細かな部分がとても興味深く、読む人によっても「何が新情報か」は全く違うと思いますので、Q4と同じく、Q1のカテゴリごとにまとめて列挙してみます。

【公文書館】(7)

- (1)外出から帰館した際の手洗い、(2)執務時のマスク着用、(3)職場の換気、(4)毎朝出勤後の職場のアルコール消毒(PC、電話口、ドアノブ等共用のもの)、(5)職員から感染者が出た場合の職場の消毒に備えた事前準備(閲覧室刊行物のビニールへのパッキング、貴重書庫等閉鎖場所・閉鎖期間の指示書作成等)、(6)感染爆発となり、職員自身が職場の消毒に当たらなければならない場合を想定し、キッチンハイター、防護服の代用品としてのレインコート、靴カバー等の準備。

- 閲覧室開室時は椅子やテーブル、閲覧者が触れるところのアルコール消毒。入口にアルコール設置。閲覧室の配置の変更。

- 市民に対する臨時休館。三密の回避。職員のマスク着用。

- 自治体の非常事態宣言が出たあと、閲覧室と展示室を一時休室案内(張り紙とHP案内)。在宅勤務体制が始まってからは、文書館の玄関も開けない状態(通用口あり)。それまでには月1回の館内簡易アルコール消毒(除菌)体制から閲覧者・職員が利用する場所を週2回消毒体制に変更。

- 臨時休館。マスク着用。アルコール消毒薬の設置。

- 時差出勤、電車通勤→自転車通勤、臨時休館

- BCPにより、完全半数体制に移行。出勤時は2部屋に分散して勤務、マスク着用、ドアノブ・スイッチ・電話器等の消毒(1日2回、薄めた次亜塩素酸による)。Teamsの導入。

【学校・大学など】(11)

- 館内の消毒。消毒品の用意。マスクの購入。

- 通常のカビ対策(マスク、除菌、手洗い)に加えて人との距離をとり、接触を控えること。

- 消毒アルコール常備。窓を開けています。

- 毎朝、次亜塩素酸を希釈した消毒液で、ドア、スイッチ、テーブル、椅子、電話、トイレなど人が触れる部分はすべて拭き掃除。この希釈消毒液は、スプレーボトルに入れて人が触る部分にはティッシュとゴミ袋と一緒に小分けにして設置。

- 常時、寒いぐらいに窓など開放。来館後にはすべて清掃しなおし。台車など使用したらアルコール噴霧後に次亜塩素酸で消毒。来館が多くなるとこれだけで疲れます。

- 会議などの時は、マスクは当然のこととして、バインダーなど使用し、人との距離を離す。会議中も換気、後に清掃。

- 次亜塩素酸消毒液のスプレーを電話のそばに設置し、毎回ティッシュで拭き掃除。コピー機のタッチパネル部分も同様にしています。

- 対外的対応:閲覧・利用の一時停止。対内部的対応:閲覧室兼作業室入室、退室時の消毒の徹底(手洗い代替可)、勤務者のマスク着用、窓あけによる換気の徹底、文房具等の共有の廃止(必要なものは専用として、数が少ないものはオフィスクリーナーで拭いてから使う等)、テレワークに備えZoom試用。

- マスク・手洗いの他、ドアノブやテーブルなどを洗剤または消毒液で拭く。出勤人数が制限されることになった頃からは、書庫に出入りする際のルール(直前の手洗い、手を洗ってからドアとかに手を触れないなど)を作って、スタッフがウィルスを持ち込まないよう留意した。

- マスク着用推奨、会議をメール審議で。

- アルバイターの就業制限(しかし、法人側から予定日数の60%支給)、外部者と関わる作業の中止、手指アルコール消毒程度。

- 出勤を定期施設巡回のみとし、すべての対外向けサービスを一時停止した。

- 閲覧室は予約不要としているため、通常開館では閲覧者数のコントロールができず密集の危険性があること、また急な在宅勤務指示で混乱を招くと考え、大学全体が完全在宅勤務体制に入るより前に閉館した。ただし、メールによる問い合わせやリモートでも可能な資料提供対応は行っている。なお閉館前に、換気の重要性が言われるようになってからは、閲覧者がいる時には閲覧室のドアは閉じないようにしていた。

- 業者との打ち合わせなどは全てネットミーティングで行なっている。

【企業など民間団体】(6)

- 室内、ドア、机、いす等の消毒と換気、手・指等の消毒。

- 4月に開催を予定していた展示で消毒液を準備する等、衛生面には留意していたが、緊急事態宣言を受けて中止(建物自体が閉館)とした。

- 企業アーカイブズを収蔵する資料保存機関では、ハンズオン資料の利用停止やその消毒、スタッフの昼食時間をずらして取ることなどをしていました。今はそこも大学も休館中です。

会社が自宅で会社のPCが操作できるアプリを購入し必要な人に配布した。リニューアルオープンの延期。各種会議の延期。

- 過去製品寄贈お申し出対応の延期。

- 休館。交代出局。ボランティアスタッフの自宅待機。郵送による図書資料の貸し出し。

【フリーランス等】(4)

- アーカイブズ、アーキビストの感染症対策情報を集める(つまり、このフォームと趣旨は同じ)。

- 情報収集、健康管理、PPEの在庫確認。

- ドロップボックス等クラウドへの資料保存(共有のため)。

- 研究会等にともなう外出および関係機関への訪問をできるだけ控えています。

【その他】(4)

- (国立療養所付属)国立療養所は種別としては医療機関なので、事務職員含め、現時点で在宅勤務命令は出ていません。今後、医療従事者や介護員はともかく、事務職員は最低限の人数しか出勤させない、となった場合、厚労省の施設ゆえ、在宅でできる業務はほとんどありません。逆に、資料館勤めということもあり、何を在宅で行っても差し支えないか、を今から対策として考えているところです。離島丸ごとが療養所であるため、新型コロナウイルスを持ち込むとしたら、職員か出入り業者なので、全員が出勤前に検温、出勤後報告して医療安全委員会に届けています。また、船での通勤なので、何時の便の船のどこの席に座ったかを毎日記録し、いざというとき濃厚接触者をすばやく割り出すのに備えています。

- (公立の資料館)3月2日から休館し、来館者を受け入れておりません。来館の予約をされていた方々については、キャンセルしていただきました。

- (元・企業)出社/外出/帰社時には、備蓄アルボナースで手指消毒。ドアノブ等の人が多く接触する箇所をこまめに消毒。うがい手洗い・換気の励行。体調不良者への密な連絡。

- (お仕事カテゴリ未回答)閲覧希望者との来館日の日程調整。

私自身は、正直なところほとんど感染症に対しては備えがありませんでした。はっと気がついたときにはマスクも消毒液も入手不可能になってしまい、テーブルやドアノブには、界面活性剤入りの洗剤や、無水エタノールしか使えませんでした。しかも古い建物で一部の窓が開かないなどの問題もあり、ドアを開けるだけでどれほど空気が動くのか、多少悩んだりもしました。

しかし、この回答を読んでみると、過去に災害を経験した、あるいは災害対応にふだんから取り組んでいる館は、こういうときにも強いのではないかと。災害対応のための備品は、こういうときにも役に立ちますし。また、BCP(業務継続計画)は重要なキーワードで、考えてみるともっと回答に出現してもよかったのではないでしょうか。アーカイブズが「不要不急」なものではないことを主張するにも、様々な困難にめげず業務を継続するための備えを、日頃から心がけねばならないということを痛感しました。

Q6: 今後、感染がある程度落ち着いたものの完全には収束しないまま、来館利用を再開する可能性があります。その際にどのような対策を取る予定か、あるいは取るべきとお考えか、を教えてください。

大筋では、現在取っている対策を基本的に継続しつつ、来館者が密集しないような配慮をしよう、という方向でしょうか。今後、そのための具体的なノウハウをみんなで共有できるといいですね。

密集を避けるため、事前予約による人数制限を考慮中の館も複数ありました。私の職場はもともと予約制ですが、人数だけではなく、出納する資料も事前に決めておけるので、接触した資料の管理や、スタッフが書庫を出入りする頻度なども管理しやすいのはメリットではないかと思います。一方で、公文書管理法や条例の適用を受ける館の場合、公文書へのアクセスという市民の権利を保障する大切な役割を果たしているので、それ以外の館とは異なる難しさがありそうです。

もう一つの方向性としては、オンラインまたはデジタル媒体での資料提供を増やすことだと思うのですが、実際に取り組むとなると予算もシステムも....という館もありそうです(私の職場も...)。1館ずつがんばるのではない、みんなで少しずつがんばってうまく回せるような仕組みがあればよいのですが。

では回答です。

【公文書館】(7)

【学校・大学など】(11)

【企業など民間団体】(7)

【フリーランス等】(2)

密集を避けるため、事前予約による人数制限を考慮中の館も複数ありました。私の職場はもともと予約制ですが、人数だけではなく、出納する資料も事前に決めておけるので、接触した資料の管理や、スタッフが書庫を出入りする頻度なども管理しやすいのはメリットではないかと思います。一方で、公文書管理法や条例の適用を受ける館の場合、公文書へのアクセスという市民の権利を保障する大切な役割を果たしているので、それ以外の館とは異なる難しさがありそうです。

もう一つの方向性としては、オンラインまたはデジタル媒体での資料提供を増やすことだと思うのですが、実際に取り組むとなると予算もシステムも....という館もありそうです(私の職場も...)。1館ずつがんばるのではない、みんなで少しずつがんばってうまく回せるような仕組みがあればよいのですが。

では回答です。

【公文書館】(7)

- Q5で回答したうち、(4)のビニールパッキングを開封するほかは、上記(1)~(6)、備えは継続すべきかな、と考えています。あとは、閲覧室の接遇(対面でのレファレンスなど接触があるもの/特に、歴史資料の取扱になれない方の公文書や古文書閲覧などへの対応[職員が付き添えない])については、現状のままでなく、見直さないといけないと思っています。

- 予約制などの閲覧者の制限。

- 三密の回避と職員のマスク着用の継続。

- 事前予約により閲覧室に滞在する人数を制限しての利用やイベント(展示・講座)の中止など、三密の状態を作らないようにして、開館する必要があると思います。

- 最初は閲覧室の椅子の撤去(長時間の閲覧をできるだけ防止するため)。展示ケースのレイアウト変更。ケースあたりの閲覧可能人数の限定。展示ケースでは常設的な展示を行うが、当面、新資料・テーマの展示はデジタルを中心に実施。

- 館としてはまだ詳細は決まっていない。個人的にはマスク・手指の消毒アルコール等が備蓄できるまで直接閲覧者を受け入れにくいのではと。当館職員の在宅勤務が解除されてからは、特定歴史公文書等の「写しの交付」(複写物の作成・郵送等)が可能になるのではと考えている。それまでには積極的な利用案内・閲覧・写しの交付体制ができないのでは。

- まだ検討されていない。ただ、休館の長期化により、開館直後は混雑が予想される。そうなれば、事前予約制を採用することも考えられる。

【学校・大学など】(11)

- 来館予約を徹底する。入館前に体温を測る。

- 入館者人数を限定する。館内の消毒を行う。体調不良をおして無理をして働かない。

- まだ考えていない。来館を予約制にすることが考えられるか。

- 仕事上、公開には関わっていないのですが、オンラン上での資料公開や提供をできる限り広げることが現実的かと思います。どうしでも原本利用が必要な時は予約制で。

- オンラインでのサービスは再開しても、直接の来館は当面の間停止することになると思います。

- 博物館の学芸員がHPなどで資料紹介をしている新聞記事をみた。開館するかは置いておいても「行ってみたいな」と思ってもらえる活動の継続は必要だと感じています。

- 消毒、マスク等の徹底は継続予定(ただし、量が限られているので続けられる限り)。利用者が少なく予約制なので、密を避けて閲覧室利用は可能ではないかと考えている。できれば、デジタル対応の幅を広げたい(一次資料をスキャンによってPDF化した資料群もあるが、公開体制が整っていないためネットを使っての利用ができていない。これを機に改善できたら…)

- スタッフ来館者ともにマスク・手洗い、換気の励行、利用後の消毒などでしょうか。SAAのMLなどでは、使った資料を24時間程度隔離するという話もありましたが、そういう空間を設けられるかどうかは微妙。

- 現時点で特に組織的に対策を取っていません。今後、来館・閲覧対応、職員が触れた資料の扱い、移管・寄贈等の扱い、職員の行動指針などを検討する必要があると考えています。

- マスク着用、体調が悪い人の来館を断る、消毒液

- 外部利用はありません。落ち着いたら消毒の徹底と体温計測か。

- 現在文書館で勤務していないので、実現可能かどうかわかりませんが、もし自分が働いていたら以下のようなことを提案するように思います。文書館の職員の手洗い・健康管理の徹底、閲覧室・事務室・書庫の定期的なアルコール消毒、閲覧室のレイアウト変更(個々が一方向を向き、隣同士は2メートル開けられるなら開ける→必然的に利用者の人数制限をすることに)、マスク着用のお願い、閲覧室・事務室の定期的な換気、ウェブ利用の促進、職員のシフト体制の変更(在宅勤務をとりいれ、全員が出勤して同じ部屋にいなくても良いようにする)などでしょうか。

【企業など民間団体】(7)

- 体温測定、アルコール消毒液の備置、マスク着用必須、入館者数制限、非常時の対応マニュアル準備、入館を断る際の対応マニュアル、団体受入のルール、館内掃除方法の見直し、再利用するものを使い捨てへ変更(例えば、見学や体験の際に繰り返し使うもの)、受付のマニュアル見直し(マスク着用ややり取りの際の手の消毒、問い合わせへの答えなど)などなどなど~

- ありきたりですが、アルコール消毒液常備、こまめな換気での対策でしょうか

- 現在はほぼ内部向けに機能しており来館者はごく少数だが、入室前の手指の消毒は徹底する。

- 元々来館者が多い施設ではありません。メールで予約された方のみの対応が望ましいのではないかと考えています。

- 同時来館者数の制限。

- 運営をする立場ではないので、予定はありません。

- 利用者の安全と共に資料管理も大切なので、開館の判断は慎重にせざるを得ないかと思います(消毒で資料が劣化することもあると思うのです)。しばらくは一度に閲覧できる人数を限定することでソーシャルディスタンスを保つことも必要かと思います。また、窓を全開にして換気をすることは難しいですが、空調設備やサーキュレーターを使って空気の流れを作ること、利用者に手洗いをお願いしてから資料を見てもらうことなど、これまでの資料管理体制を続けることが感染防止対策にもなるのではないかと思います。

- しばらくは、急ぎの事でなければ、利用を先にしてもらう。

【フリーランス等】(2)

- 閲覧利用の際は手袋を持参する(レポジトリ側で用意していただければありがたい)。利用の前に手指を消毒する。座席が離れていること、換気されていることが望ましい。なるべくオンラインでコンタクトする(資料をデジタル化してPDFで送ってもいいのでは)。

- 来場人数の制限、トークショーの中止。

- (国立療養所付属)離島ゆえ、船でしかアクセスできないので、乗船前に検温、問診、申告書を書いてもらうのは必要だと考えております。療養所としては、ここに暮らす回復者の方々が平均年齢85歳ということもあり、少しでも不安要素があれば、来島制限を続けることになると思います。よって、付属施設である資料館もそれに従うことになります。

- (公立の資料館)当館は学校関係等団体での利用が多く、3密の解消が課題になると思いますので、来館の人数制限等が考えられます。また、入館時の体調チェック(体温等)、館内及び手指消毒の徹底、マスク着用といったことが考えられます。

【その他】(2)

あと少し、続きます!

------

報告(4)へはこちらからも

- (国立療養所付属)離島ゆえ、船でしかアクセスできないので、乗船前に検温、問診、申告書を書いてもらうのは必要だと考えております。療養所としては、ここに暮らす回復者の方々が平均年齢85歳ということもあり、少しでも不安要素があれば、来島制限を続けることになると思います。よって、付属施設である資料館もそれに従うことになります。

研究についてのその他の記事

-

2020/10/22 (THU)

オンライン・ワークショップ 「『オープンでフリー』の自由と不自由—みんなで使えばこわくない?」(2020年10月3日)を開催しました