OBJECTIVE.

立教大学大学院人工知能科学研究科の笠置歩助教、瀧雅人准教授、理化学研究所(理研)開拓研究所齋藤高エネルギー原子核研究室の齋藤武彦主任研究員、仲澤和馬客員主管研究員(岐阜大学教育学部招へい教員、福井大学附属国際原子力工学研究所客員教授)らの国際共同研究グループは、大強度陽子加速器施設「J-PARC」[1]においてK中間子[2]ビームが照射されたJ-PARC E07実験[3]の写真フィルムデータを、深層学習[4]モデルを駆使して解析し、ハイパー核[5]を検出、その質量を測定する手法を確立しました(笠置歩助教は理研開拓研究所齋藤高エネルギー原子核研究室の客員研究員を兼務)。

本研究は、深層学習を活用した解析によって、特殊な写真フィルムである写真乾板から最も軽いハイパー核であるハイパートライトン(ハイドロジェン3ラムダ)[5]と次に軽いハイドロジェン4ラムダ[5]を、他種のハイパー核や無関係な飛跡による背景事象(ノイズ)の混ざり込みなく同定し、さらに長年ブラックボックスとなっていた飛跡の長さから粒子の運動エネルギーに変換する式の問題点を定量的に分析したものです。その結果、同じ実験から2種のハイパー核について同時に質量を決定することに成功し、測定解析においてさまざまな原因で発生する系統誤差も定量的に評価を行いました。

測定した質量から算出された束縛エネルギー[6]は、同じ写真フィルムを用いた約50年前の実験で取得された値より若干大きく、現在もハイパー核のデータの多くを占めている過去のデータの見直しが必要である可能性を示唆しています。開発した手法によって多種多様なハイパー核の質量を測定し、束縛エネルギーを高精度で刷新することは、原子核・物質の成り立ちを研究するための強力な基盤となります。

本成果は基礎物理の学術論文誌『Progress of Theoretical and Experimental Physics』(8月20日付)にオンライン公開されました。

測定した質量から算出された束縛エネルギー[6]は、同じ写真フィルムを用いた約50年前の実験で取得された値より若干大きく、現在もハイパー核のデータの多くを占めている過去のデータの見直しが必要である可能性を示唆しています。開発した手法によって多種多様なハイパー核の質量を測定し、束縛エネルギーを高精度で刷新することは、原子核・物質の成り立ちを研究するための強力な基盤となります。

本成果は基礎物理の学術論文誌『Progress of Theoretical and Experimental Physics』(8月20日付)にオンライン公開されました。

深層学習で検出したハイパー核の2体崩壊事象と飛程による同定解析の結果

背景

私たちの身の回りの物質は、複数の原子が集まって形成されています。原子の中心に存在する原子核は、正の電荷を持つ陽子と電荷を持たない中性子が核力によって束縛(結合)することで構成されています。この核力は物質を形成する最も基本的な「強い力」として長年にわたって研究が行われているものの、その性質や仕組みについては完全には解明されていません。粒子が離れ離れにならように結合させながら、近づき過ぎてつぶれてしまわないように反発させる絶妙なバランスは、どのように成り立っているのでしょうか。

核力の仕組み、特にこの反発力(斥力)の謎に迫る鍵として研究されているのが、「ハイパー核」と呼ばれる特殊な原子核です。通常の原子核は陽子と中性子から構成され、陽子と中性子はアップクォーク[7]とダウンクォーク[7]というより小さな素粒子から構成されています。粒子が近づき斥力が発生している仕組みにはこれらのクォークが関与していると考えられていますが、どちらも同種類のクォークのみで構成される粒子においてその影響を区別することは困難です。一方、ハイパー核は、通常の原子核に「ハイペロン[8]」という粒子が束縛されることで生成されます。ハイペロンが異種のクォークであるストレンジクォーク[7]を含んでいることを利用して、原子核の性質やその間に働く力がクォークによってどのように変化するのか調べ、核力をより詳細に理解することができます。

そんなハイパー核の中で最も軽いものは「ハイパートライトン」と呼ばれ、陽子と中性子から成る重水素原子核[9]とハイペロンの一種であるラムダ粒子(Λ)[8]から構成されています。ハイパートライトンには、「ハイパートライトンパズル」と呼ばれる謎が存在します。このパズル(謎)は、ハイパートライトンが生成されてから崩壊するまでの寿命の測定値が、1970年代までに行われた「写真乾板」を用いた実験による測定された束縛エネルギーから予測される値よりも有意に短いとする実験結果があることに由来しています。

世界中の実験施設でハイパートライトンの寿命測定が進められるのと同時に、その束縛エネルギーについても興味深い結果が2020年に発表されました。米国ブルックヘブン国立研究所のSTARと呼ばれる重イオン衝突実験において得られた束縛エネルギーの測定値が、50年前の値よりも数倍大きい可能性があるとする論文が発表されたのです注1)。一方、CERN(欧州合同原子核研究所)は、世界最大規模の重イオン衝突実験であるALICE実験を行い、2023年に寿命と束縛エネルギーの測定結果を発表し、束縛エネルギーはかつての写真乾板での測定値と大きくは変わらず、寿命も理論予想と無矛盾であると主張しました注2)。ハイパートライトンにはパズルはなかったのでしょうか。結論を導くには寿命・束縛エネルギーに対しさらなる精密測定が不可欠です。

注1) Nature Physics. 16, 409–412, DOI: 10.1038/s41567-020-0799-7 (2020).

注2) Physical Review Letters. 131, 102302, DOI: 10.1103/PhysRevLett.131.102302 (2023).

核力の仕組み、特にこの反発力(斥力)の謎に迫る鍵として研究されているのが、「ハイパー核」と呼ばれる特殊な原子核です。通常の原子核は陽子と中性子から構成され、陽子と中性子はアップクォーク[7]とダウンクォーク[7]というより小さな素粒子から構成されています。粒子が近づき斥力が発生している仕組みにはこれらのクォークが関与していると考えられていますが、どちらも同種類のクォークのみで構成される粒子においてその影響を区別することは困難です。一方、ハイパー核は、通常の原子核に「ハイペロン[8]」という粒子が束縛されることで生成されます。ハイペロンが異種のクォークであるストレンジクォーク[7]を含んでいることを利用して、原子核の性質やその間に働く力がクォークによってどのように変化するのか調べ、核力をより詳細に理解することができます。

そんなハイパー核の中で最も軽いものは「ハイパートライトン」と呼ばれ、陽子と中性子から成る重水素原子核[9]とハイペロンの一種であるラムダ粒子(Λ)[8]から構成されています。ハイパートライトンには、「ハイパートライトンパズル」と呼ばれる謎が存在します。このパズル(謎)は、ハイパートライトンが生成されてから崩壊するまでの寿命の測定値が、1970年代までに行われた「写真乾板」を用いた実験による測定された束縛エネルギーから予測される値よりも有意に短いとする実験結果があることに由来しています。

世界中の実験施設でハイパートライトンの寿命測定が進められるのと同時に、その束縛エネルギーについても興味深い結果が2020年に発表されました。米国ブルックヘブン国立研究所のSTARと呼ばれる重イオン衝突実験において得られた束縛エネルギーの測定値が、50年前の値よりも数倍大きい可能性があるとする論文が発表されたのです注1)。一方、CERN(欧州合同原子核研究所)は、世界最大規模の重イオン衝突実験であるALICE実験を行い、2023年に寿命と束縛エネルギーの測定結果を発表し、束縛エネルギーはかつての写真乾板での測定値と大きくは変わらず、寿命も理論予想と無矛盾であると主張しました注2)。ハイパートライトンにはパズルはなかったのでしょうか。結論を導くには寿命・束縛エネルギーに対しさらなる精密測定が不可欠です。

注1) Nature Physics. 16, 409–412, DOI: 10.1038/s41567-020-0799-7 (2020).

注2) Physical Review Letters. 131, 102302, DOI: 10.1103/PhysRevLett.131.102302 (2023).

研究手法と成果

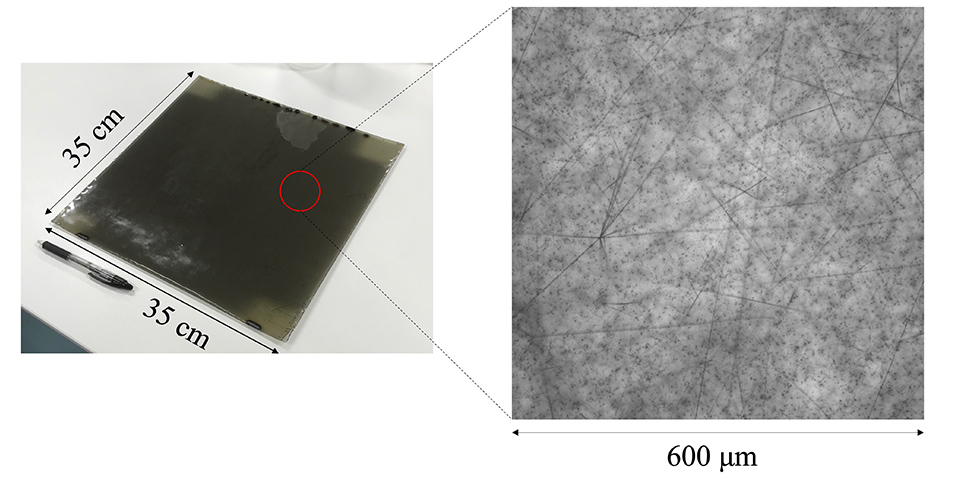

国際共同研究グループでは、J-PARCにおいて、K中間子ビームが照射された写真乾板のデータを用いて、ハイパートライトンの生成と崩壊事象を調べています。この写真乾板は、電荷を持った粒子が通った痕跡を飛跡として記録できる特殊な写真フィルムのことです(図1)。光学顕微鏡観察により粒子飛跡の3次元位置情報を1マイクロメートル(μm、1μmは100万分の1メートル)以下のスケールで測定可能で、この空間分解能により、1事象ごとにハイパー核の種類を同定し、質量・束縛エネルギーを測定できます。しかし、写真乾板は時間の情報を持たず通過した全ての粒子の飛跡を記録してしまいます。これらが膨大な背景事象となるため従来の手法ではハイパー核を画像から検出することは困難でした。

図1 実験で使用した写真乾板(左)と光学顕微鏡で撮影した写真乾板の画像(右)

J-PARCでの実験でK中間子ビームが照射された写真乾板(左)と、光学顕微鏡によって撮影した拡大画像(右)。黒い線は飛跡と呼ばれる荷電粒子が通った痕跡で、写真乾板1cm2当たり約100万本の飛跡が記録されている。

そこで齋藤主任研究員らは2021年に機械学習[4]を用いた画像中の物体検出技術によってハイパー核の2体崩壊事象[10]を検出する技術を開発・発表しました注3)。近年発展が著しい深層学習の技術を活用し、シミュレーションと画像変換を用いて、まれなハイパー核事象のデータを人工的に作成し物体検出モデルを訓練しました。開発したモデルの適用により、当時J-PARCの実験で使用した写真乾板データから1例も見つかっていなかったハイパートライトンの崩壊を実際の写真乾板から検出することに成功しています。

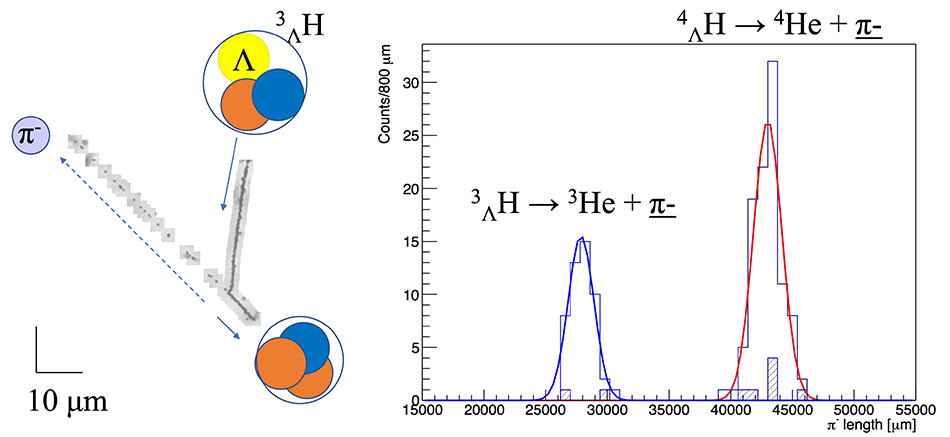

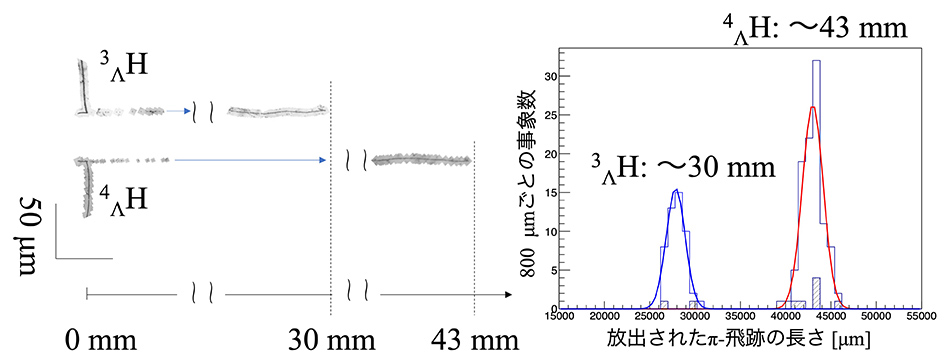

今回の研究では、開発した手法を用いてさらにデータ解析を進めハイパートライトンとハイドロジェン4ラムダの検出数を大幅に増やしました。これら二つのハイパー核の崩壊の様子はほぼ同じ形状を示すので、開発したモデルはこれら両方を検出可能です。しかし、崩壊によって放出されるパイマイナス中間子[11]のエネルギーが異なるため、それらの長さを測定することで両者は完璧に識別することができます(図2)。1事象ごとに飛跡の長さや角度を測定することで、ハイパートライトン46例、ハイドロジェン4ラムダ95例を同定しました。他の通常の実験では背景事象が解析の過程で混ざり込み、結果に影響を与えてしまうことがありますが、一切の背景事象の混ざり込みなく解析対象のハイパー核を同定できるのは写真乾板解析の大きな強みの一つです。

今回の研究では、開発した手法を用いてさらにデータ解析を進めハイパートライトンとハイドロジェン4ラムダの検出数を大幅に増やしました。これら二つのハイパー核の崩壊の様子はほぼ同じ形状を示すので、開発したモデルはこれら両方を検出可能です。しかし、崩壊によって放出されるパイマイナス中間子[11]のエネルギーが異なるため、それらの長さを測定することで両者は完璧に識別することができます(図2)。1事象ごとに飛跡の長さや角度を測定することで、ハイパートライトン46例、ハイドロジェン4ラムダ95例を同定しました。他の通常の実験では背景事象が解析の過程で混ざり込み、結果に影響を与えてしまうことがありますが、一切の背景事象の混ざり込みなく解析対象のハイパー核を同定できるのは写真乾板解析の大きな強みの一つです。

図2 検出したハイパー核2体崩壊事象とパイマイナス中間子の飛跡の長さ分布

(左)ハイパートライトン(3ΛH)とハイドロジェン4ラムダ(4ΛH)は、寿命を迎えると複数の粒子に崩壊する。その例の一つが、パイマイナス中間子(π−)とヘリウム3またはヘリウム4原子核(3He、4He)が放出される2体崩壊である。崩壊地点での様子は二つのハイパー核で区別がつかないが、パイマイナス粒子が静止する地点までの距離がハイパートライトンでは約30mm、ハイドロジェン4ラムダでは約43 mmと大きく異なる。

(右)深層学習で検出した事象1例ごとに飛跡を解析することによって飛程分布を取得し、背景事象の混ざり込みを排除することができた。ヒストグラム中で斜線が付いているのは角度の測定によってさらに厳しく絞り込んだ際に排除された事象のパイマイナス中間子の長さを示している。

同定されたハイパー核を対象に質量算出のため解析を行いました。写真乾板の解析では記録された粒子飛跡の長さをRange-Energy式と呼ばれる変換式で運動量に変換します。このRange-Energy式は60年以上前にヨーロッパの共同研究グループが確立したもので、これまでKEKやJ-PARCでの写真乾板を用いたハイパー核実験でも長らく用いられてきました。今回解析対象としたハイパー核の2体崩壊事象では放出される二つの粒子が同じ運動量で正反対の方向に飛んでいきます。もしRange-Energy式がどの粒子にも正しく機能していれば飛程から算出される二つの粒子の運動量は一致するはずです。

しかし、従来の飛跡長からエネルギー値への変換方法や解析を適用したところ、これらは誤差の範囲で一致しませんでした。Range-Energy式が確立された実験で用いられた写真乾板とJ-PARCで用いた写真乾板の種類が異なっていること、異なる粒子種に対しては式が機能しない可能性があることなど、原因はさまざまに考えられます。この問題により、写真乾板における質量解析手法に不定性が存在することが分かり、Range-Energy式を再構築することが不可欠となりました。

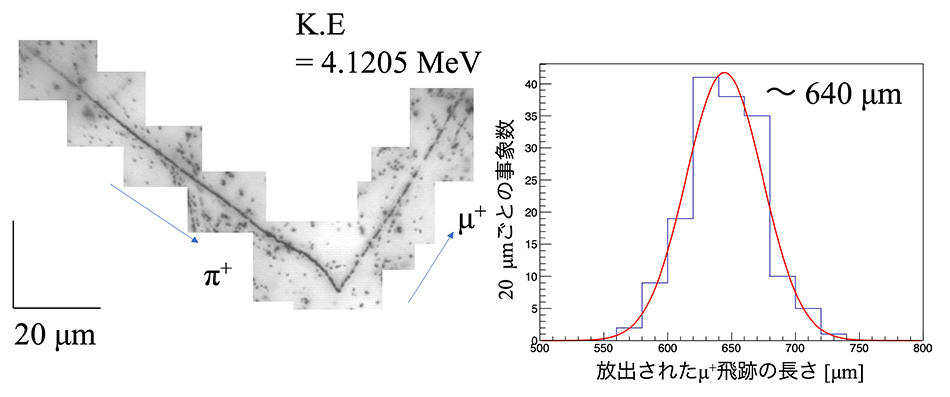

そこで国際共同研究グループは、ドイツの重イオン研究所(GSI研究所)で開発されている最先端の粒子飛跡計算ツールであるATIMAと、パイマイナス中間子と質量が近いミュープラス粒子[12]に着目しました。ATIMAでは写真乾板の製造元や種類によって異なる元素組成を考慮することができ、J-PARCで用いられた乾板に合わせた計算が実行できます。さらに、ミュープラス粒子の飛程を校正に用いることで粒子の種類による不定性を可能な限り抑制することを目指しました。幸運なことにミュープラス粒子が放出される事象はその様子がハイパー核の2体崩壊と類似しているため、ハイパー核を対象としていた深層学習モデルの検出結果に混ざり込んでおり、目視や一般的な画像処理で探索するよりも効率的にミュープラス粒子の飛跡を集めることができました(図3)。

ATIMAとミュープラス粒子を利用してJ-PARC E07実験の写真乾板に特化したRange-Energy式を構築し、再度ハイパー核の解析を行ったところ2体崩壊から放出された粒子のペアたちの運動量が一致することを確認しました。さらに、校正と呼ばれる測定の物差しの決定において最終的に求めるハイパー核質量に与えられる系統的不定性を細かく検討し、ハイパートライトンに対して50キロ(k)電子ボルト(eV)、ハイドロジェン4ラムダに対して60keVであることを明らかにしました。写真乾板を用いたハイパー核の質量測定についての系統誤差は過去の論文では見積もりとして40keV程度であることが示されていました。誤差の内訳についても定量的に評価したのは初めての成果です。

(右)深層学習で検出した事象1例ごとに飛跡を解析することによって飛程分布を取得し、背景事象の混ざり込みを排除することができた。ヒストグラム中で斜線が付いているのは角度の測定によってさらに厳しく絞り込んだ際に排除された事象のパイマイナス中間子の長さを示している。

同定されたハイパー核を対象に質量算出のため解析を行いました。写真乾板の解析では記録された粒子飛跡の長さをRange-Energy式と呼ばれる変換式で運動量に変換します。このRange-Energy式は60年以上前にヨーロッパの共同研究グループが確立したもので、これまでKEKやJ-PARCでの写真乾板を用いたハイパー核実験でも長らく用いられてきました。今回解析対象としたハイパー核の2体崩壊事象では放出される二つの粒子が同じ運動量で正反対の方向に飛んでいきます。もしRange-Energy式がどの粒子にも正しく機能していれば飛程から算出される二つの粒子の運動量は一致するはずです。

しかし、従来の飛跡長からエネルギー値への変換方法や解析を適用したところ、これらは誤差の範囲で一致しませんでした。Range-Energy式が確立された実験で用いられた写真乾板とJ-PARCで用いた写真乾板の種類が異なっていること、異なる粒子種に対しては式が機能しない可能性があることなど、原因はさまざまに考えられます。この問題により、写真乾板における質量解析手法に不定性が存在することが分かり、Range-Energy式を再構築することが不可欠となりました。

そこで国際共同研究グループは、ドイツの重イオン研究所(GSI研究所)で開発されている最先端の粒子飛跡計算ツールであるATIMAと、パイマイナス中間子と質量が近いミュープラス粒子[12]に着目しました。ATIMAでは写真乾板の製造元や種類によって異なる元素組成を考慮することができ、J-PARCで用いられた乾板に合わせた計算が実行できます。さらに、ミュープラス粒子の飛程を校正に用いることで粒子の種類による不定性を可能な限り抑制することを目指しました。幸運なことにミュープラス粒子が放出される事象はその様子がハイパー核の2体崩壊と類似しているため、ハイパー核を対象としていた深層学習モデルの検出結果に混ざり込んでおり、目視や一般的な画像処理で探索するよりも効率的にミュープラス粒子の飛跡を集めることができました(図3)。

ATIMAとミュープラス粒子を利用してJ-PARC E07実験の写真乾板に特化したRange-Energy式を構築し、再度ハイパー核の解析を行ったところ2体崩壊から放出された粒子のペアたちの運動量が一致することを確認しました。さらに、校正と呼ばれる測定の物差しの決定において最終的に求めるハイパー核質量に与えられる系統的不定性を細かく検討し、ハイパートライトンに対して50キロ(k)電子ボルト(eV)、ハイドロジェン4ラムダに対して60keVであることを明らかにしました。写真乾板を用いたハイパー核の質量測定についての系統誤差は過去の論文では見積もりとして40keV程度であることが示されていました。誤差の内訳についても定量的に評価したのは初めての成果です。

図3 写真乾板で観測されるミュープラス粒子放出反応と飛程分布

(左)写真乾板中には加速器ビーム粒子と原子核によって生成したパイプラス中間子が記録されている。このパイプラス中間子が写真中で静止するとミュープラス粒子(µ+)とミューニュートリノ粒子(νμ)に2体崩壊することがある。この際、ミュープラス粒子は決まった運動量、運動エネルギーで放出される。

(右)その様子がハイパートライトンなどの2体崩壊と似ていることから開発した深層学習モデルによって検出が可能であった。このようなミュープラス粒子の飛跡を集め、長さを調べると約640μmを中心に分布する。この長さと既に分かっているエネルギーを物差しとして用い、飛程をエネルギーに変換する式を校正した。

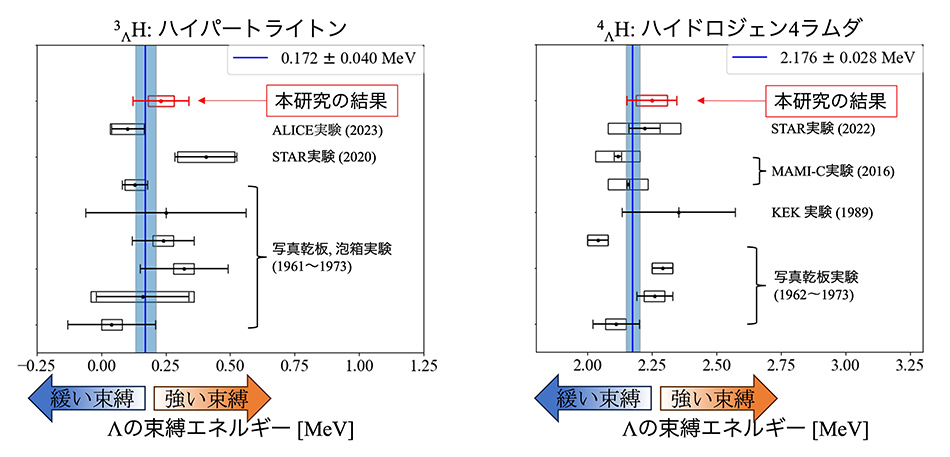

算出した質量からハイパー核におけるラムダ粒子の束縛エネルギーを算出しました(図4)。この結果はハイパートライトンとハイドロジェン4ラムダの束縛エネルギーを同じ実験データから解析した50年ぶりの結果です。興味深いのは、同じ写真フィルムを用いた手法であるにもかかわらず、国際共同研究グループの解析結果が少し大きな束縛エネルギーを示していることです。これは当時の実験における2体崩壊、3体崩壊の取り扱いの差や見落とされていた不定性を示唆しているかもしれません。また、誤差は大きいものの、今回の結果はSTAR実験とALICE実験の結果の間に位置しています。

(右)その様子がハイパートライトンなどの2体崩壊と似ていることから開発した深層学習モデルによって検出が可能であった。このようなミュープラス粒子の飛跡を集め、長さを調べると約640μmを中心に分布する。この長さと既に分かっているエネルギーを物差しとして用い、飛程をエネルギーに変換する式を校正した。

算出した質量からハイパー核におけるラムダ粒子の束縛エネルギーを算出しました(図4)。この結果はハイパートライトンとハイドロジェン4ラムダの束縛エネルギーを同じ実験データから解析した50年ぶりの結果です。興味深いのは、同じ写真フィルムを用いた手法であるにもかかわらず、国際共同研究グループの解析結果が少し大きな束縛エネルギーを示していることです。これは当時の実験における2体崩壊、3体崩壊の取り扱いの差や見落とされていた不定性を示唆しているかもしれません。また、誤差は大きいものの、今回の結果はSTAR実験とALICE実験の結果の間に位置しています。

図4 本研究で算出された束縛エネルギーと過去の実験結果との比較

ハイパートライトンとハイドロジェン4ラムダに対して算出した束縛エネルギーとこれまでの実験の比較。グラフの横軸が右に行くほど強い束縛、左に行くほど緩い束縛を示したデータになる。各点から出ている棒の長さが測定誤差、箱の大きさが系統誤差を表し、垂直の線が全ての実験データから計算した重み付き平均とその誤差を表している。

注3) 2021年9月14日プレスリリース「ハイパー核の束縛エネルギー精密測定へ」

注3) 2021年9月14日プレスリリース「ハイパー核の束縛エネルギー精密測定へ」

今後の期待

深層学習と写真乾板を用いたハイパー核の検出と解析の手法が確立され、実際に束縛エネルギーの新しい結果を取得することに成功しました。同時に定量的な手法の評価によって、他の実験と匹敵、もしくは上回る系統誤差の精度を達成しています。今回の解析に用いたのはJ-PARC E07実験のデータ全体のわずか0.6%であり、今後の解析の高速化、効率化によって精度を向上できます。

ハイパートライトンは、ハイパー核から相互作用を調べるためのベンチマークであることから、その値をより精密に決定しなければパズルの解明には至らないことが理解できます。またハイドロジェン4ラムダも四つの粒子からできた4体系ハイパー核など示唆されている荷電対称性の破れ[13]と呼ばれる現象の解明に向けより高精度な測定が必要です。

また、写真乾板実験の強みである背景事象の混ざり込みのない同定は他のハイパー核にも適用可能です。例えば4体系ハイパー核においてハイドロジェン4ラムダのペアとなるヘリウム4ラムダの束縛エネルギーを精密に解析可能なのは現状写真乾板のデータのみです。さまざまなハイパー核束縛エネルギーの精密測定を系統的に進め核力の理解を深めるために、さらに技術の改善や拡張を進めます。さらに、ラムダ粒子を二つ含むようなよりまれなハイパー核、ダブルラムダ核の検出解析も、国際共同研究グループが確立した深層学習技術によって進行中です。

ハイパートライトンは、ハイパー核から相互作用を調べるためのベンチマークであることから、その値をより精密に決定しなければパズルの解明には至らないことが理解できます。またハイドロジェン4ラムダも四つの粒子からできた4体系ハイパー核など示唆されている荷電対称性の破れ[13]と呼ばれる現象の解明に向けより高精度な測定が必要です。

また、写真乾板実験の強みである背景事象の混ざり込みのない同定は他のハイパー核にも適用可能です。例えば4体系ハイパー核においてハイドロジェン4ラムダのペアとなるヘリウム4ラムダの束縛エネルギーを精密に解析可能なのは現状写真乾板のデータのみです。さまざまなハイパー核束縛エネルギーの精密測定を系統的に進め核力の理解を深めるために、さらに技術の改善や拡張を進めます。さらに、ラムダ粒子を二つ含むようなよりまれなハイパー核、ダブルラムダ核の検出解析も、国際共同研究グループが確立した深層学習技術によって進行中です。

論文情報

<タイトル>

Binding energy of 3ΛH and 4ΛH via image analyses of nuclear emulsions using deep-learning

<著者名>

Ayumi Kasagi, Takehiko R. Saito, Vasyl Drozd, Hiroyuki Ekawa, Samuel Escrig, Yiming Gao, Yan He, Enqiang Liu, Abdul Muneem, Manami Nakagawa, Kazuma Nakazawa, Christophe Rappold, Nami Saito, Masato Taki, Yoshiki K. Tanaka, He Wang, Ayari Yanai, Junya Yoshida, Masahiro Yoshimoto

<雑誌>

Progress of Theoretical and Experimental Physics

<DOI>

10.1093/ptep/ptaf097

Binding energy of 3ΛH and 4ΛH via image analyses of nuclear emulsions using deep-learning

<著者名>

Ayumi Kasagi, Takehiko R. Saito, Vasyl Drozd, Hiroyuki Ekawa, Samuel Escrig, Yiming Gao, Yan He, Enqiang Liu, Abdul Muneem, Manami Nakagawa, Kazuma Nakazawa, Christophe Rappold, Nami Saito, Masato Taki, Yoshiki K. Tanaka, He Wang, Ayari Yanai, Junya Yoshida, Masahiro Yoshimoto

<雑誌>

Progress of Theoretical and Experimental Physics

<DOI>

10.1093/ptep/ptaf097

補足説明

[1] 大強度陽子加速器施設「J-PARC」

茨城県東海村に建設された、大強度陽子加速器と利用施設群の総称。高エネルギー加速器研究機構(KEK)と日本原子力研究開発機構(JAEA)が共同で運営している。加速器で加速した陽子を原子核標的に衝突させることで発生する二次粒子を用いて、物質・生命科学、原子核・素粒子物理学などの研究や産業利用を行っている。J-PARCはJapan Proton Accelerator Research Complexの略。

[2] K中間子

中間子は、クォークと反クォークが一つずつ集まって構成される粒子。ストレンジクォークを含む中間子をK中間子と呼ぶ。

[3] J-PARC E07実験

J-PARCハドロン施設で行われた国際共同実験の名称。高純度なK中間子のビームをダイヤモンド標的に当て、そこでつくられるストレンジクォークを二つ持つグザイマイナス粒子を1,500枚の特殊な写真乾板に照射した。この実験の目的は、グザイマイナス粒子が乾板中の原子核に吸収されてできるダブルラムダ核の生成・崩壊の様式を光学顕微鏡によって検出・観察し、種々のダブルラムダ核の質量を測定し、ラムダ粒子同士の間に働く力を測定することであった。同時にK中間子はさまざまなハイパー核([5]参照)を生成することができ、その様子が写真乾板に飛跡として記録されているのでこれを利用し、今回の解析を行った。

[4] 深層学習、機械学習

深層学習、機械学習とは、コンピュータを用いたデータ処理手法のうち、人間があらかじめ処理方法をプログラムするのではなく、大量のデータと正解例(教師データ)によってコンピュータに処理方法を構築させる技術。

[5] ハイパー核、ハイパートライトン(ハイドロジェン3ラムダ)、ハイドロジェン4ラムダ

ハイパー核は、通常の原子核を構成する陽子と中性子のほかに、ハイペロンという粒子が加わった原子核のこと。ハイパートライトンは、ハイパー核の中で最も軽く、陽子、中性子、ラムダ粒子(ハイペロンの一種)から構成される。中性子が一つ増えると合計四つの粒子から成るハイドロジェン4ラムダとなる。

[6] 束縛エネルギー

原子核とラムダ粒子が束縛(結合)してハイパー核を形成したとき、そのハイパー核の質量は、芯となった原子核の質量とラムダ粒子の質量の合計よりも軽くなる。この質量の差を束縛エネルギーと呼び、ハイパー核にとって基本的な物理量である。ハイパートライトンは陽子一つ、中性子一つから成る重水素原子核にラムダ粒子が束縛したものと見なすことができ、その束縛エネルギーはハイパートライトンの質量から重水素原子核とラムダ粒子の質量を引いた値として定義される。ハイドロジェン4ラムダではその質量から三重水素原子核とラムダ粒子の質量を引くことで束縛エネルギーが計算できる。

[7] アップクォーク、ダウンクォーク、ストレンジクォーク

クォークは原子核を構成する基本粒子で、現在知られている物質の最小単位である。クォークには6種類あり、軽い方から、アップ、ダウン、ストレンジ、チャーム、ボトム、トップと名付けられている。それぞれのクォークには、質量がほぼ同じで、電荷の正負が逆になった反クォークが存在する。

[8] ハイペロン、ラムダ粒子(Λ)

通常の原子核を構成する陽子や中性子がアップクォークとダウンクォークのみで構成されているのに対して、次に重いストレンジクォークが含まれる粒子をハイペロンと呼ぶ。ハイペロンには、ストレンジクォークを一つ含むラムダ粒子(Λ)やシグマ粒子(Σ)、二つ含むグザイ粒子(Ξ)、三つ含むオメガ粒子(Ω)が存在する。

[9] 重水素原子核

陽子一つと中性子一つから構成される重水素の原子核。原子は構成要素となる陽子の数によって原子番号が決まるため、陽子一つのみで構成される水素原子1Hに対して重水素は2Hと表記される。さらに中性子が一つ増えた三重水素3Hも存在する。

[10] 2体崩壊事象

ハイパー核や不安定な粒子は寿命を迎えると崩壊を起こし、別の粒子に姿を変える。崩壊前の粒子を親粒子、崩壊後の粒子を娘粒子と呼び、その際に放出された娘粒子の数によって2体崩壊、3体崩壊と分類することができる。特に親粒子が静止した状態で2体崩壊を起こした場合、娘粒子は同じ運動量を持って正反対の方向に放出される。

[11] パイマイナス中間子

パイ中間子は、原子核内で陽子と中性子を強く結び付ける力を媒介する粒子で電荷を持つパイプラス中間子、パイマイナス中間子、電荷を持たない中性パイ中間子の三つが存在する。パイマイナス中間子の静止質量は約139.570MeV/c2(c:光の速度。質量とエネルギーの等価式E=mc2から、m(質量)=E(エネルギー)/c2となる)で、陽子の静止質量に対し7分の1程度である。

[12] ミュープラス粒子

素粒子の一種でミューオンとも呼ばれる。負の電荷を持つミューマイナスと正の電荷を持つミュープラスが存在し、ミュープラスはパイプラス中間子が崩壊するときに生じる。静止質量は約105.6MeV/c2。

[13] 荷電対称性の破れ

原子核の荷電対称性とは、陽子と中性子は電荷がプラスか0かという違いを除くとほとんど同じ性質であり、陽子・陽子の間の力と、中性子・中性子の間の力がほとんど同じになることである。しかし、ラムダ粒子を含んだいくつかのハイパー核では陽子と中性子を合わせた数は同じであるにもかかわらず、相互作用に違いが生じている可能性が示唆されている。これを荷電対称性の破れと呼ぶ。

茨城県東海村に建設された、大強度陽子加速器と利用施設群の総称。高エネルギー加速器研究機構(KEK)と日本原子力研究開発機構(JAEA)が共同で運営している。加速器で加速した陽子を原子核標的に衝突させることで発生する二次粒子を用いて、物質・生命科学、原子核・素粒子物理学などの研究や産業利用を行っている。J-PARCはJapan Proton Accelerator Research Complexの略。

[2] K中間子

中間子は、クォークと反クォークが一つずつ集まって構成される粒子。ストレンジクォークを含む中間子をK中間子と呼ぶ。

[3] J-PARC E07実験

J-PARCハドロン施設で行われた国際共同実験の名称。高純度なK中間子のビームをダイヤモンド標的に当て、そこでつくられるストレンジクォークを二つ持つグザイマイナス粒子を1,500枚の特殊な写真乾板に照射した。この実験の目的は、グザイマイナス粒子が乾板中の原子核に吸収されてできるダブルラムダ核の生成・崩壊の様式を光学顕微鏡によって検出・観察し、種々のダブルラムダ核の質量を測定し、ラムダ粒子同士の間に働く力を測定することであった。同時にK中間子はさまざまなハイパー核([5]参照)を生成することができ、その様子が写真乾板に飛跡として記録されているのでこれを利用し、今回の解析を行った。

[4] 深層学習、機械学習

深層学習、機械学習とは、コンピュータを用いたデータ処理手法のうち、人間があらかじめ処理方法をプログラムするのではなく、大量のデータと正解例(教師データ)によってコンピュータに処理方法を構築させる技術。

[5] ハイパー核、ハイパートライトン(ハイドロジェン3ラムダ)、ハイドロジェン4ラムダ

ハイパー核は、通常の原子核を構成する陽子と中性子のほかに、ハイペロンという粒子が加わった原子核のこと。ハイパートライトンは、ハイパー核の中で最も軽く、陽子、中性子、ラムダ粒子(ハイペロンの一種)から構成される。中性子が一つ増えると合計四つの粒子から成るハイドロジェン4ラムダとなる。

[6] 束縛エネルギー

原子核とラムダ粒子が束縛(結合)してハイパー核を形成したとき、そのハイパー核の質量は、芯となった原子核の質量とラムダ粒子の質量の合計よりも軽くなる。この質量の差を束縛エネルギーと呼び、ハイパー核にとって基本的な物理量である。ハイパートライトンは陽子一つ、中性子一つから成る重水素原子核にラムダ粒子が束縛したものと見なすことができ、その束縛エネルギーはハイパートライトンの質量から重水素原子核とラムダ粒子の質量を引いた値として定義される。ハイドロジェン4ラムダではその質量から三重水素原子核とラムダ粒子の質量を引くことで束縛エネルギーが計算できる。

[7] アップクォーク、ダウンクォーク、ストレンジクォーク

クォークは原子核を構成する基本粒子で、現在知られている物質の最小単位である。クォークには6種類あり、軽い方から、アップ、ダウン、ストレンジ、チャーム、ボトム、トップと名付けられている。それぞれのクォークには、質量がほぼ同じで、電荷の正負が逆になった反クォークが存在する。

[8] ハイペロン、ラムダ粒子(Λ)

通常の原子核を構成する陽子や中性子がアップクォークとダウンクォークのみで構成されているのに対して、次に重いストレンジクォークが含まれる粒子をハイペロンと呼ぶ。ハイペロンには、ストレンジクォークを一つ含むラムダ粒子(Λ)やシグマ粒子(Σ)、二つ含むグザイ粒子(Ξ)、三つ含むオメガ粒子(Ω)が存在する。

[9] 重水素原子核

陽子一つと中性子一つから構成される重水素の原子核。原子は構成要素となる陽子の数によって原子番号が決まるため、陽子一つのみで構成される水素原子1Hに対して重水素は2Hと表記される。さらに中性子が一つ増えた三重水素3Hも存在する。

[10] 2体崩壊事象

ハイパー核や不安定な粒子は寿命を迎えると崩壊を起こし、別の粒子に姿を変える。崩壊前の粒子を親粒子、崩壊後の粒子を娘粒子と呼び、その際に放出された娘粒子の数によって2体崩壊、3体崩壊と分類することができる。特に親粒子が静止した状態で2体崩壊を起こした場合、娘粒子は同じ運動量を持って正反対の方向に放出される。

[11] パイマイナス中間子

パイ中間子は、原子核内で陽子と中性子を強く結び付ける力を媒介する粒子で電荷を持つパイプラス中間子、パイマイナス中間子、電荷を持たない中性パイ中間子の三つが存在する。パイマイナス中間子の静止質量は約139.570MeV/c2(c:光の速度。質量とエネルギーの等価式E=mc2から、m(質量)=E(エネルギー)/c2となる)で、陽子の静止質量に対し7分の1程度である。

[12] ミュープラス粒子

素粒子の一種でミューオンとも呼ばれる。負の電荷を持つミューマイナスと正の電荷を持つミュープラスが存在し、ミュープラスはパイプラス中間子が崩壊するときに生じる。静止質量は約105.6MeV/c2。

[13] 荷電対称性の破れ

原子核の荷電対称性とは、陽子と中性子は電荷がプラスか0かという違いを除くとほとんど同じ性質であり、陽子・陽子の間の力と、中性子・中性子の間の力がほとんど同じになることである。しかし、ラムダ粒子を含んだいくつかのハイパー核では陽子と中性子を合わせた数は同じであるにもかかわらず、相互作用に違いが生じている可能性が示唆されている。これを荷電対称性の破れと呼ぶ。

国際共同研究グループ

理化学研究所

東北大学 国際放射光イノベーション・スマート研究センター

立教大学 大学院人工知能科学研究科

Instituto de Estructura de la Materia(IEM)、CSIC(スペイン)

- 開拓研究所 齋藤高エネルギー原子核研究室

- 基礎科学特別研究員(研究当時) 江川弘行(エカワ・ヒロユキ)(現 最先端研究プラットフォーム連携(TRIP)事業本部 研究DX基盤開発チーム 専門技術員)

- 国際プログラム・アソシエイト(研究当時) イーミン・ガオ(Yiming Gao)

- 国際プログラム・アソシエイト(研究当時) ヤン・へ(Yan He)

- 客員研究員 笠置 歩 (カサギ・アユミ)(立教大学 大学院人工知能科学研究科 助教)

- 国際プログラム・アソシエイト(研究当時)エンチャン・リュウ(Enqiang Liu)

- 国際プログラム・アソシエイト(研究当時)アブドゥル・ムニーム(Abdul Muneem)(現 光量子工学研究センター 中性子ビーム技術開発チーム 特別研究員)

- 基礎科学特別研究員(研究当時) 中川真菜美(ナカガワ・マナミ)

- 客員主管研究員 仲澤和馬(ナカザワ・カズマ)(岐阜大学 教育学部 招へい教員、福井大学 附属国際原子力工学研究所 客員教授)

- 上級研究員(研究当時) 齋藤奈美(サイトウ・ナミ)

- 主任研究員 齋藤武彦(サイトウ・タケヒコ)

- 研究員 田中良樹(タナカ・ヨシキ)

- 客員研究員 ヘ・ワン(He Wang)

- 大学院生リサーチ・アソシエイト 箭内彩里(ヤナイ・アヤリ)

- 基礎科学特別研究員(研究当時) 江川弘行(エカワ・ヒロユキ)(現 最先端研究プラットフォーム連携(TRIP)事業本部 研究DX基盤開発チーム 専門技術員)

- 仁科加速器科学研究センター RIビーム分離生成装置チーム

研究員 吉本雅浩(ヨシモト・マサヒロ)

東北大学 国際放射光イノベーション・スマート研究センター

- 准教授 吉田純也(ヨシダ・ジュンヤ)

立教大学 大学院人工知能科学研究科

- 准教授 瀧 雅人(タキ・マサト)

Instituto de Estructura de la Materia(IEM)、CSIC(スペイン)

- 研究員 クリストフ・ラッポルド(Christophe Rappold)

研究支援

本研究は、日本学術振興会(JSPS)科学研究費助成事業基盤研究(A)「ラムダ粒子間、グザイ-核子間相互作用の解明(研究代表者:仲澤和馬)」、同新学術領域研究(研究領域提案型)「ストレンジ・ハドロンクラスターで探る物質の階層構造(研究代表者:田村裕和)」、同研究活動スタート支援「高速軽量物体検出ネットワークによる写真乾板中のハイパー核事象リアルタイム探索(研究代表者:笠置歩)」、同若手研究「深層学習を用いた原子核乾板解析によるΛN相互作用の基盤再構築(研究代表者:笠置歩)」による助成を受けて行われました。