牛島 貞満氏「沖縄を学ぶ・沖縄から学ぶ—今を生きる人たちと考えたいこと—」開催レポート

学校・社会教育講座教職課程

2025/10/10

トピックス

OVERVIEW

学校・社会教育講座教職課程は、2011年から本学卒業生教員の研修の機会としてワークショップや講演会をおこなっている。今回は、昨今目に余る我田引水的な歴史認識に抗する方途を考える機会として牛島貞満氏による公開講演会を開催した。

報告者は、沖縄出身であり小学校から高等学校にかけて沖縄戦を中心とした平和教育を受講してきた当事者の教育学研究者である。

報告者

東京大学大学院教育学研究科博士課程

瑞慶覧 洸太(ずけらん こうた)

瑞慶覧 洸太(ずけらん こうた)

講演会概要

開催日時:2025年8月23日(土)

会場教室:池袋キャンパスM201教室

会場教室:池袋キャンパスM201教室

開催レポート

戦争の話、とりわけ沖縄戦について話を聞く機会はどれほどあっただろうか。あるいは、その話をどう受け止めてきただろうか。

終戦から80回目の今夏、牛島貞満氏(沖縄大学地域研究所特別研究員)による公開講演会「沖縄を学ぶ・沖縄から学ぶ—今を生きる人たちと考えたいこと—」が開催された。当日は会場教室がほぼいっぱいとなる111名が参加した。牛島氏の予定時間を大幅に超える講演に接し、報告者も多く触発された。ここでは私見も交えつつ報告したい。

終戦から80回目の今夏、牛島貞満氏(沖縄大学地域研究所特別研究員)による公開講演会「沖縄を学ぶ・沖縄から学ぶ—今を生きる人たちと考えたいこと—」が開催された。当日は会場教室がほぼいっぱいとなる111名が参加した。牛島氏の予定時間を大幅に超える講演に接し、報告者も多く触発された。ここでは私見も交えつつ報告したい。

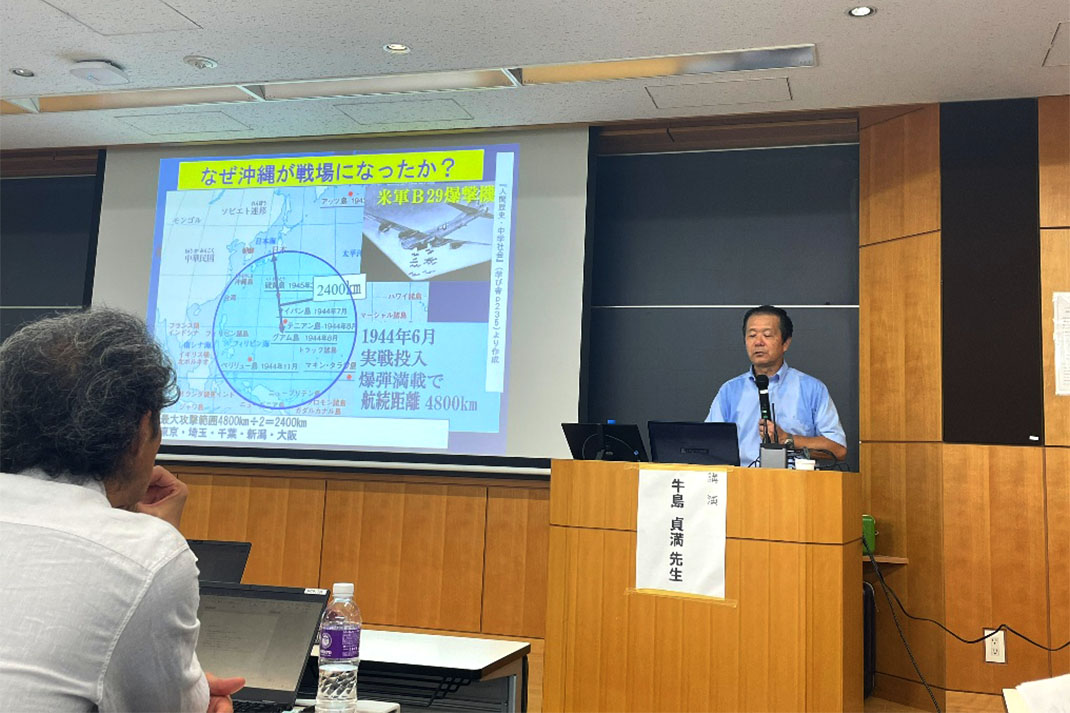

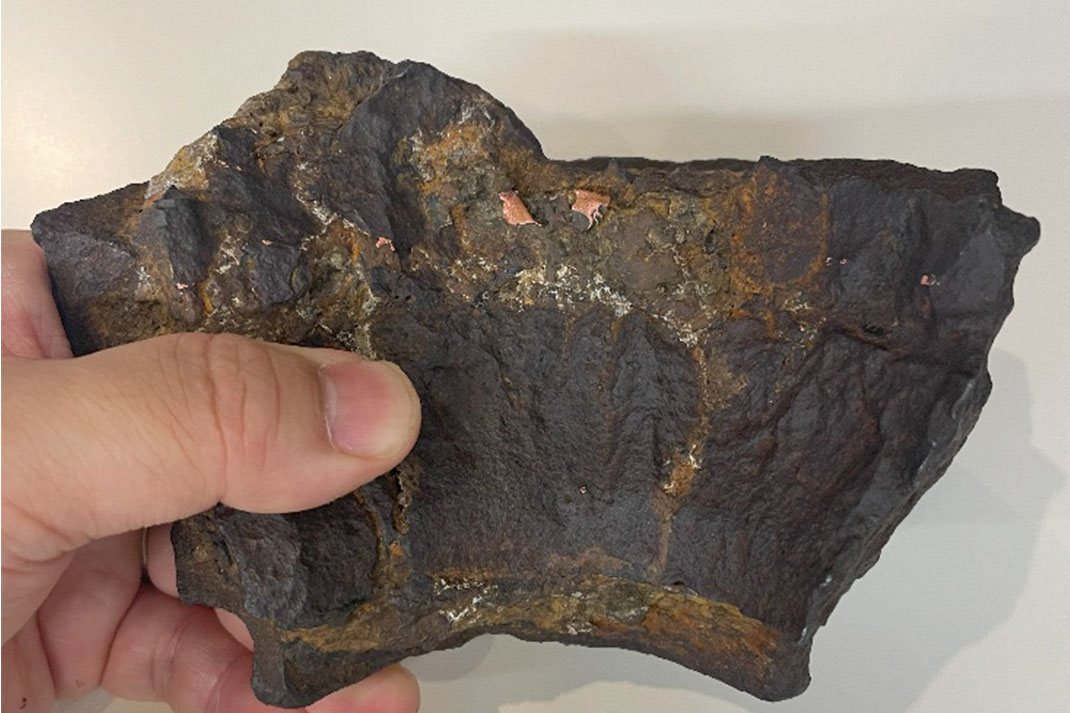

牛島氏は東京都の公立小学校教諭を定年退職後、現在は沖縄大学地域研究所で研究員などを勤めている。当日の講演は沖縄戦についての丁寧な概説に加え、教員経験者らしい聴衆への発問なども織り交ぜながら進められた。熱のこもった講演内容を紹介し尽くすことは難しいが、中心に据えられた問いは「沖縄戦における第32軍が行った南部撤退をどう考えるか」であった。沖縄戦は物量で大きく劣り、戦況が悪化してきた太平洋戦争末期に展開された地上戦であり、多くの住民が犠牲になったことはよく知られている。この犠牲を増やした要因とされるのが第32軍の南部撤退である。講演では、司令官/住民/一般兵士の異なる立場から、撤退するか司令部で持久戦をするかという選択を参加者にも問う。そして、実際に選択された南部撤退が何をもたらしたのかについて、実物資料やジオラマを用いて説明がなされた。会場で触れた艦砲弾の破片は見た目以上に重く、その手触りは「鉄の暴風雨」と呼ばれた戦闘の凄まじさや悲惨さを想像させた。報告者は沖縄出身で、学校教育で戦争体験者の講話や教師による授業で聞き学んできた。特別活動なども盛んであり、ある程度は知っているつもりだったが、牛島氏の講演は報告者の思考や想像を促した。

牛島貞満氏作成の首里城地下第32軍司令部立体模型(150分の1サイズ)

報告文中に出てくる「艦砲弾の破片」(約15㎝×10㎝、約800g)

首里城地下にあった第32軍司令部壕内を説明する講師

では、なぜ牛島氏はこれほどまで沖縄戦、特に南部撤退に迫ろうとするのか。

それは、沖縄戦を調べると必ず登場する人物「牛島満」と関係がある。この人物こそ「第32軍司令官」であり、牛島氏の祖父でもある。周囲から伝え聞いた「優しく立派な祖父」と、その後に学ぶ中で浮かび上がる「住民を巻き込んだ司令官」というイメージの落差に、牛島氏は揺さぶられたという。「その時、祖父がどのような情報を持ち、何を考え、結果的に十数万人の県民を犠牲にした二つの命令を出したのかを知りたいと思った。…〔戦争を繰り返さないためにも〕この疑問を解くことが私のテーマになった」(牛島貞満、講演会配付資料:27頁)。牛島氏は戦争を直接経験していない。それでもこの「祖父」という存在が、戦争の記憶との結節点として機能した。このことは沖縄戦を形式的にではなく、自分の問題として接近させ、その中で多くの体験者やその家族に出会い、沖縄戦やその戦後史の複雑な様相に接してきたという。

それは、沖縄戦を調べると必ず登場する人物「牛島満」と関係がある。この人物こそ「第32軍司令官」であり、牛島氏の祖父でもある。周囲から伝え聞いた「優しく立派な祖父」と、その後に学ぶ中で浮かび上がる「住民を巻き込んだ司令官」というイメージの落差に、牛島氏は揺さぶられたという。「その時、祖父がどのような情報を持ち、何を考え、結果的に十数万人の県民を犠牲にした二つの命令を出したのかを知りたいと思った。…〔戦争を繰り返さないためにも〕この疑問を解くことが私のテーマになった」(牛島貞満、講演会配付資料:27頁)。牛島氏は戦争を直接経験していない。それでもこの「祖父」という存在が、戦争の記憶との結節点として機能した。このことは沖縄戦を形式的にではなく、自分の問題として接近させ、その中で多くの体験者やその家族に出会い、沖縄戦やその戦後史の複雑な様相に接してきたという。

自分が伝え聞く祖父と、沖縄戦に影を落とす祖父。その隔たりを前にして、祖父と沖縄戦を探求する試みが始まったと言える。報告者には、この隔たりを出発点とする探求の語りが、後の世代である私たちにとっても重要な意味を持つと感じられた。というのも、講演で語られた沖縄戦は、単なる知識や情報にとどまらなかった。沖縄戦を経験したことない者が、自ら見出した落差の問題を前にして沖縄戦を「自分ごとにしていく語り」であった。少なくとも報告者には、そのように見えた。牛島氏にとっての「自分ごと」が、歴史的な諸事実と交差していく場面。この交点の重要性とともに、沖縄戦にかかわるある種の「当事者」の話に触れる機会であった。だからこそ会場では、誰も沖縄戦を経験していなくとも触発が生じたように思える。

翻って、教師は沖縄戦に限らず、自らは直接経験していない多くの歴史や出来事、知識を伝えることが求められる。そして戦争の体験者が次第にいなくなるこれからの時代には、伝え手の難しさと重要性が増すだろう。にもかかわらず、当事者ではない者たちが過去の出来事をいかに扱えるのかを垣間見せてくれたように思う。改めて、牛島貞満氏と関係者の皆様に感謝申し上げたい。

翻って、教師は沖縄戦に限らず、自らは直接経験していない多くの歴史や出来事、知識を伝えることが求められる。そして戦争の体験者が次第にいなくなるこれからの時代には、伝え手の難しさと重要性が増すだろう。にもかかわらず、当事者ではない者たちが過去の出来事をいかに扱えるのかを垣間見せてくれたように思う。改めて、牛島貞満氏と関係者の皆様に感謝申し上げたい。

※記事の内容は取材時点のものであり、最新の情報とは異なる場合があります。

CATEGORY

このカテゴリの他の記事を見る

トピックス

2025/12/16

ARTS & CULTURE 2025年秋

立教関係者の作品や文化・芸術活動