「生命」は人の手で創れるか?——生命とは何か。根源的な問いが実用的な研究とつながるとき

理学部生命理学科 末次 正幸教授

2017/12/18

研究活動と教授陣

OVERVIEW

生命を知るための研究ははるか昔から行われてきた。

生物は細胞から成り、細胞の中で何が起きているかも分かってきた。

しかしその知見をもってしても、いまだ人間は生物どころか細胞一つ創るにも至っていない。

それはつまり、「分かっていない」ということではないか--。

末次教授は、生命を「創る」ことで、生命とは何か、という問いに迫ろうとしている。

研究の概要

世界中の研究者が挑戦している、人工的に生命を創り出す試み。

最初のステップは、DNAを増やすこと

「目指しているのは、原始的な『生命』を試験管の中に創り出すことです」

SFの話ではない。末次先生だけでなく、いま、世界中で「合成生物学」と呼ばれる分野の研究者たちがこのハードルを越えようとしのぎを削っている。

人工的に物質を組み合わせて、すなわち「合成して」生命を創る。そんなことが本当に可能なのだろうか?

まずは何をもって「生命ができた」というかが問題となる。

末次先生は、「自己増殖し、その過程で進化していくもの」を生命と呼んでいる。地球外生命を探査しているアメリカのNASAと同じ定義だ。

自発的に増えていくことが条件ならば、細胞を構成する材料を膜で包んだだけでは生命とは呼べない。最初に必要なのはDNA。つまり自身の体を創り出すための「生命の設計図」だ。

「短いDNAを入手するだけなら簡単なんです。いまやネットで注文すれば翌朝には手元に届く時代ですから。ただし、そのままでは生命にはなりません。一個の生命として成り立たせるすべての遺伝情報を持った長大な『ゲノム』を合成し、さらにそれを増やさなくてはならない。そこが難関です」

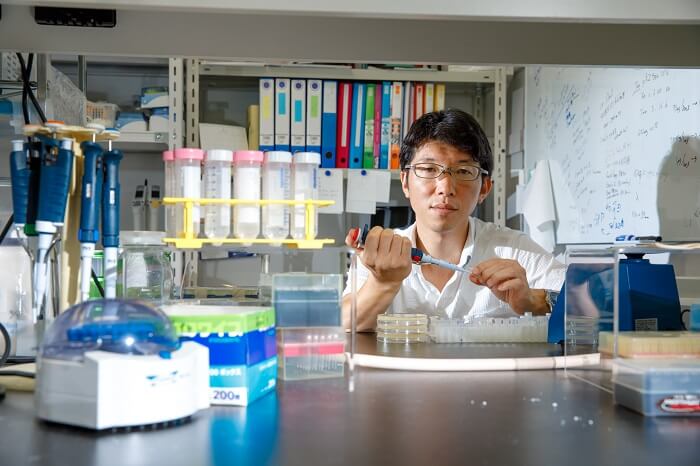

DNAを増やす技術はこれまでにいくつか開発されてきたものの、手間と時間がかかる上に、エラーも多かった。しかし末次先生は、極めて簡単かつ正確に、しかもゲノムサイズに迫る長大なDNAを増やす技術の開発に成功。シンプルなキットにDNAを入れて30℃で数時間保温しておくだけだという。

「目指しているのは、原始的な『生命』を試験管の中に創り出すことです」

SFの話ではない。末次先生だけでなく、いま、世界中で「合成生物学」と呼ばれる分野の研究者たちがこのハードルを越えようとしのぎを削っている。

人工的に物質を組み合わせて、すなわち「合成して」生命を創る。そんなことが本当に可能なのだろうか?

まずは何をもって「生命ができた」というかが問題となる。

末次先生は、「自己増殖し、その過程で進化していくもの」を生命と呼んでいる。地球外生命を探査しているアメリカのNASAと同じ定義だ。

自発的に増えていくことが条件ならば、細胞を構成する材料を膜で包んだだけでは生命とは呼べない。最初に必要なのはDNA。つまり自身の体を創り出すための「生命の設計図」だ。

「短いDNAを入手するだけなら簡単なんです。いまやネットで注文すれば翌朝には手元に届く時代ですから。ただし、そのままでは生命にはなりません。一個の生命として成り立たせるすべての遺伝情報を持った長大な『ゲノム』を合成し、さらにそれを増やさなくてはならない。そこが難関です」

DNAを増やす技術はこれまでにいくつか開発されてきたものの、手間と時間がかかる上に、エラーも多かった。しかし末次先生は、極めて簡単かつ正確に、しかもゲノムサイズに迫る長大なDNAを増やす技術の開発に成功。シンプルなキットにDNAを入れて30℃で数時間保温しておくだけだという。

製品化を進めているDNA連結・増幅キット

「このキットの肝は大腸菌の中で実際にゲノムDNAを増やす働きをしている25種類のタンパク質です。この組み合わせにたどりつくまで2年かかりました。その間はうまくいく保証のないまま、ただひたすらタンパク質精製と実験を繰り返す日々でした」

検証を続け、キットとして組み上げるまでにはさらに3年。延べ5年かかっているが、末次先生が開発した「増幅キット」の効率は従来の手法よりはるかに良く、合成生物学の進展を大きく加速するものと期待が寄せられている。増やすだけでなく、短いDNAをつなぎ合わせてゲノムの種を作るための「連結キット」も開発中だという。

「世界中の研究者にこのキットを使ってもらい、さまざまな成果を出してほしいと思っています。僕自身もこれからいよいよ、ゲノムを創る段階に入っていきます」

生命を創る試みへの挑戦は、まだ始まったばかりだ。

検証を続け、キットとして組み上げるまでにはさらに3年。延べ5年かかっているが、末次先生が開発した「増幅キット」の効率は従来の手法よりはるかに良く、合成生物学の進展を大きく加速するものと期待が寄せられている。増やすだけでなく、短いDNAをつなぎ合わせてゲノムの種を作るための「連結キット」も開発中だという。

「世界中の研究者にこのキットを使ってもらい、さまざまな成果を出してほしいと思っています。僕自身もこれからいよいよ、ゲノムを創る段階に入っていきます」

生命を創る試みへの挑戦は、まだ始まったばかりだ。

これまでの道のり

再現できないことは、「分かった」とは言えない。

微生物に魅せられて

小学生のころから、肉眼では見えないほど小さな生き物に心惹かれてきた。

「微生物を顕微鏡で眺めるのが好きだったんです。こんなに小さいのに、ちゃんと生命を持って活動していることが不思議で」

大学では微生物を研究できる環境を求めて薬学部へ。微生物の中でも大腸菌は代表的な「モデル生物」だ。例えばヒトを研究する上でモデル生物とされるのは主にマウスだが、より広く、生命全体に普遍的な現象を探る研究では大腸菌が最もよく使われてきた。研究の歴史が長いだけに、すみずみまで研究し尽くされた、いわば「一番よく分かっている生物」と言っていい。

そのため、新たな発見は難しいと考えられており、基礎研究の対象とする研究者は減ってきている。

「新しく研究を立ち上げる際、大腸菌の研究をすると言うと、『いまさら大腸菌? 大丈夫?』と言われることもありました」

確かに、大腸菌を成り立たせているパーツはもう分かっている。仕組みも分かってきた。でも大腸菌自体を創り出せた人はいない。

「再現できないのであれば、本当に『分かった』とは言えないのではないか。生命とは何かをより深く理解するための方法の一つとして、自分で創ってみようと思ったんです」

周りにいぶかしがられながらもこつこつと研究を続けるうちに、いつのまにか合成生物学は熱い注目を集める研究分野となっていた。

小学生のころから、肉眼では見えないほど小さな生き物に心惹かれてきた。

「微生物を顕微鏡で眺めるのが好きだったんです。こんなに小さいのに、ちゃんと生命を持って活動していることが不思議で」

大学では微生物を研究できる環境を求めて薬学部へ。微生物の中でも大腸菌は代表的な「モデル生物」だ。例えばヒトを研究する上でモデル生物とされるのは主にマウスだが、より広く、生命全体に普遍的な現象を探る研究では大腸菌が最もよく使われてきた。研究の歴史が長いだけに、すみずみまで研究し尽くされた、いわば「一番よく分かっている生物」と言っていい。

そのため、新たな発見は難しいと考えられており、基礎研究の対象とする研究者は減ってきている。

「新しく研究を立ち上げる際、大腸菌の研究をすると言うと、『いまさら大腸菌? 大丈夫?』と言われることもありました」

確かに、大腸菌を成り立たせているパーツはもう分かっている。仕組みも分かってきた。でも大腸菌自体を創り出せた人はいない。

「再現できないのであれば、本当に『分かった』とは言えないのではないか。生命とは何かをより深く理解するための方法の一つとして、自分で創ってみようと思ったんです」

周りにいぶかしがられながらもこつこつと研究を続けるうちに、いつのまにか合成生物学は熱い注目を集める研究分野となっていた。

理学から生まれる、社会に貢献する研究

「生命とは何か」という極めて根源的な疑問から出発した合成生物学。

社会に役立つことを目的として発展してきた薬学や工学などと比べ、こうした根源的な疑問を追求する理学的な研究は、浮世離れした、実社会への貢献が少ない研究と言われることもある。ではなぜ、合成生物学は世の中から注目されているのか。

例えば、人間の薬となる成分を生み出す微生物を人工的に創ることができたら、電力や原料を大量に使うことなく薬が製造できるようになるだろう。あるいはエネルギーを生み出す人工微生物を創ることができれば、資源枯渇や気候変動といった地球規模の問題が解決できる。

合成生物学は、社会に大きなインパクトを与える研究として期待が集まっているのだ。

末次先生は開発したばかりのDNA増幅キットを見やりながらこう語った。

「合成生物学に限らず、世の中に役立つ研究の多くは理学的な追求からアイデアや技術がスピンアウトして生まれてきたもの。一見、すぐには社会の役には立たなさそうな問いが、社会に役立つ研究の『種』になっているんですよね」

もう分かったと思ったことから分かっていないことを見いだし、役に立たなさそうなことから役に立つものを生み出す。末次先生の研究には、理学の面白さが詰まっている。

「生命とは何か」という極めて根源的な疑問から出発した合成生物学。

社会に役立つことを目的として発展してきた薬学や工学などと比べ、こうした根源的な疑問を追求する理学的な研究は、浮世離れした、実社会への貢献が少ない研究と言われることもある。ではなぜ、合成生物学は世の中から注目されているのか。

例えば、人間の薬となる成分を生み出す微生物を人工的に創ることができたら、電力や原料を大量に使うことなく薬が製造できるようになるだろう。あるいはエネルギーを生み出す人工微生物を創ることができれば、資源枯渇や気候変動といった地球規模の問題が解決できる。

合成生物学は、社会に大きなインパクトを与える研究として期待が集まっているのだ。

末次先生は開発したばかりのDNA増幅キットを見やりながらこう語った。

「合成生物学に限らず、世の中に役立つ研究の多くは理学的な追求からアイデアや技術がスピンアウトして生まれてきたもの。一見、すぐには社会の役には立たなさそうな問いが、社会に役立つ研究の『種』になっているんですよね」

もう分かったと思ったことから分かっていないことを見いだし、役に立たなさそうなことから役に立つものを生み出す。末次先生の研究には、理学の面白さが詰まっている。

指導スタイル

自分一人で考える楽しみを、学生にも味わってほしい。

授業ではレゴでDNA模型を作ることも

ストイックに、冒険的に

末次先生が開発した新技術は、DNAをキットに入れて数時間放置するだけという驚くほどシンプルなプロセス。

「大がかりな実験設備も熟練の技術も必要ないので、学部生でも一人でどんどん実験していますね。学生たちは良いデータが出ても、すぐには僕に言わないんです」

と末次先生はうれしそうに言う。なぜすぐに言わないのだろうか?

「僕自身も学生のときはそうだったんです。面白いデータが出てすぐ先生に見せると『次はこれに挑戦したらいいんじゃないか』と先に提案されてしまう。でもそこは自分で考えてやってみたいものなんですよね。頭の中であれやこれやと考えを巡らす時間が一番楽しいのです。それを学生にも味わってほしい」

自身の大学時代は探検部に所属し、カヌーで激流を下ったり、洞窟を探検したり、シーカヤックで無人島を回ったり……。時には命の危険にさらされそうになることもあった。

「ストイックなことや冒険的なことが好きなのかもしれないですね」

いまも探検部時代のような活動をしているのか、と聞くと「やっていませんね。研究のほうが楽しくなっちゃって」と笑みを浮かべる。

確かにこの研究は、うまくいくかどうかまったく分からないまま、自分の頭と体を頼りにひたすら実験を重ねていく。十分すぎるほどストイックで、冒険そのものだ。

末次先生が開発した新技術は、DNAをキットに入れて数時間放置するだけという驚くほどシンプルなプロセス。

「大がかりな実験設備も熟練の技術も必要ないので、学部生でも一人でどんどん実験していますね。学生たちは良いデータが出ても、すぐには僕に言わないんです」

と末次先生はうれしそうに言う。なぜすぐに言わないのだろうか?

「僕自身も学生のときはそうだったんです。面白いデータが出てすぐ先生に見せると『次はこれに挑戦したらいいんじゃないか』と先に提案されてしまう。でもそこは自分で考えてやってみたいものなんですよね。頭の中であれやこれやと考えを巡らす時間が一番楽しいのです。それを学生にも味わってほしい」

自身の大学時代は探検部に所属し、カヌーで激流を下ったり、洞窟を探検したり、シーカヤックで無人島を回ったり……。時には命の危険にさらされそうになることもあった。

「ストイックなことや冒険的なことが好きなのかもしれないですね」

いまも探検部時代のような活動をしているのか、と聞くと「やっていませんね。研究のほうが楽しくなっちゃって」と笑みを浮かべる。

確かにこの研究は、うまくいくかどうかまったく分からないまま、自分の頭と体を頼りにひたすら実験を重ねていく。十分すぎるほどストイックで、冒険そのものだ。

※記事の内容は取材時点のものであり、最新の情報とは異なる場合があります。

CATEGORY

このカテゴリの他の記事を見る

研究活動と教授陣

2026/02/20

AI活用時代の学び~探究の学習とリーダーシップ~

——立教大学...

立教大学特別授業

プロフィール

PROFILE

末次正幸/SUETSUGU Masayuki

理学研究科生命理学専攻 教授

1999年、九州大学薬学部卒業。薬剤師免許取得。

2002年、九州大学大学院薬学府博士課程中退。2005年に同学府より博士(薬学)の学位取得。

九州大学大学院薬学研究院助教、英国ニューカッスル大学バクテリア細胞生物学センターポスドク、JSTさきがけ研究員(兼任)を経て、2013年4月より現職。専門は分子生物学。

主な論文、著書

Exponential propagation of large circular DNA by reconstitution of a chromosome-replication cycle. Su’etsugu M., Takada H., Katayama T. and Tsujimoto H. Nucleic Acids Res. doi: 10.1093/nar/gkx822. (2017)

(関連プレスリリース)ゲノムが増える仕組みを試験管内に再現し、巨大DNA増幅技術を開発 https://www.jst.go.jp/pr/announce/20170928/

(関連インタビュー記事)ゲノムライト時代の基盤技術、ImPACT Newsletter vol.10 2-5. http://www.jst.go.jp/impact/download/

ゲノム複製サイクル再構成系とその展望、末次正幸、「人工細胞の創製とその応用」(植田充美監修)、p172-180、シーエムシー出版(2016)

研究者情報

研究者ページ