2025/07/22 (TUE)

【資料紹介】「Weの会」関連資料(R27)について

共生社会研究センターRA(リサーチ・アシスタント)

立教大学大学院文学研究科教育学専攻博士前期課程 後藤遥希

はじめまして。立教大学共生社会研究センターRA(リサーチ・アシスタント)の後藤遥希です。

今回は、1980年代に誕生し、現在も活動が続いている「Weの会」の資料とその整理方法についてご紹介いたします。

立教大学大学院文学研究科教育学専攻博士前期課程 後藤遥希

はじめまして。立教大学共生社会研究センターRA(リサーチ・アシスタント)の後藤遥希です。

今回は、1980年代に誕生し、現在も活動が続いている「Weの会」の資料とその整理方法についてご紹介いたします。

家庭科の男女共修運動

Weの会は、家庭科の男女共修と大きな関わりがあります。アジア・太平洋戦争前の日本において、男性には「立身出世」、女性には「良妻賢母」という役割が求められました。そのため、学校教育はこれらの将来像に沿うことが必要であり、家庭科(家事や裁縫の技能教育が中心)は女子教育として行われてきました。一方、戦後はGHQが「教育の民主化」や「婦人の解放」を含む五大改革指令を出し、それらに基づいて教育改革が行われました。その結果、多くの教科が男女の区別なく履修できるようになりました。

しかし、家庭科は他教科とは異なり、男女共修が徹底的に行われたのは小学校だけで、中学校の技術・家庭科、高等学校の家庭科は、男女で異なる内容を履修することになりました。昭和33(1958)年告示の学習指導要領では、中学校において、家庭分野は女子向き、技術分野は男子向きとされました。また、昭和45(1970)年告示の学習指導要領では、高等学校の普通科において、女子のみ「家庭一般」の履修が求められました。ここで強調されたのは男女特性論でした。

女子のみが家庭科を履修するという教育政策の決定に異を唱え、新教育課程で、家庭科を男女共修にすることを目的とした「家庭科の男女共修をすすめる会」が昭和49(1974)年1月26日に発足しました。

その後、家庭科は男女共修化に向かって進んでいきます。昭和52(1977)年告示の学習指導要領では、女子は技術分野、男子は家庭分野の中の一領域を学ぶこととなりました。そして、平成元(1989)年告示の学習指導要領では、男女ともに必修となり、男女同一の扱いとなりました。

平成5(1993)年に中学校「技術・家庭」、平成6(1994)年に高校「家庭」の男女共修が全学年実施となりました。

しかし、家庭科は他教科とは異なり、男女共修が徹底的に行われたのは小学校だけで、中学校の技術・家庭科、高等学校の家庭科は、男女で異なる内容を履修することになりました。昭和33(1958)年告示の学習指導要領では、中学校において、家庭分野は女子向き、技術分野は男子向きとされました。また、昭和45(1970)年告示の学習指導要領では、高等学校の普通科において、女子のみ「家庭一般」の履修が求められました。ここで強調されたのは男女特性論でした。

女子のみが家庭科を履修するという教育政策の決定に異を唱え、新教育課程で、家庭科を男女共修にすることを目的とした「家庭科の男女共修をすすめる会」が昭和49(1974)年1月26日に発足しました。

その後、家庭科は男女共修化に向かって進んでいきます。昭和52(1977)年告示の学習指導要領では、女子は技術分野、男子は家庭分野の中の一領域を学ぶこととなりました。そして、平成元(1989)年告示の学習指導要領では、男女ともに必修となり、男女同一の扱いとなりました。

平成5(1993)年に中学校「技術・家庭」、平成6(1994)年に高校「家庭」の男女共修が全学年実施となりました。

Weの会とは?

Weの会発足のきっかけとなった人物は、「家庭科の男女共修をすすめる会」の世話人でもあり、家庭科専門誌である『家庭科教育』(家政教育社)の編集長を務めていた半田たつ子氏です。家庭科の男女共修を支持する半田たつ子氏と、家庭科の男女共修に関する記事を掲載しない方針をとった社長の意見が対立し、半田氏は『家庭科教育』の編集長を退任しました(半田氏は会社自体も辞めています)。そのことを惜しんだ読者が、半田氏に新しい雑誌づくりを求めると共に、「半田たつ子さんの新しい雑誌を支援する会」を立ち上げました。これが、「Weの会」の前身です。

半田氏は、様々な人の支援や資金援助を受け、雑誌発行のためにウィ書房を設立し、男女共修の立場をとる編集方針の『新しい家庭科We』(1982年4月)が刊行されました。そして、雑誌発行が始まって以降は、「半田たつ子さんの新しい雑誌を支援する会」(雑誌名決定後は「Weを支援する会」に改名)を「Weの会」とし、読者間の親睦を深める会になりました。

Weの会としての活動は様々ありますが、特筆すべきものとして、ここでは2点挙げます。

半田氏は、様々な人の支援や資金援助を受け、雑誌発行のためにウィ書房を設立し、男女共修の立場をとる編集方針の『新しい家庭科We』(1982年4月)が刊行されました。そして、雑誌発行が始まって以降は、「半田たつ子さんの新しい雑誌を支援する会」(雑誌名決定後は「Weを支援する会」に改名)を「Weの会」とし、読者間の親睦を深める会になりました。

Weの会としての活動は様々ありますが、特筆すべきものとして、ここでは2点挙げます。

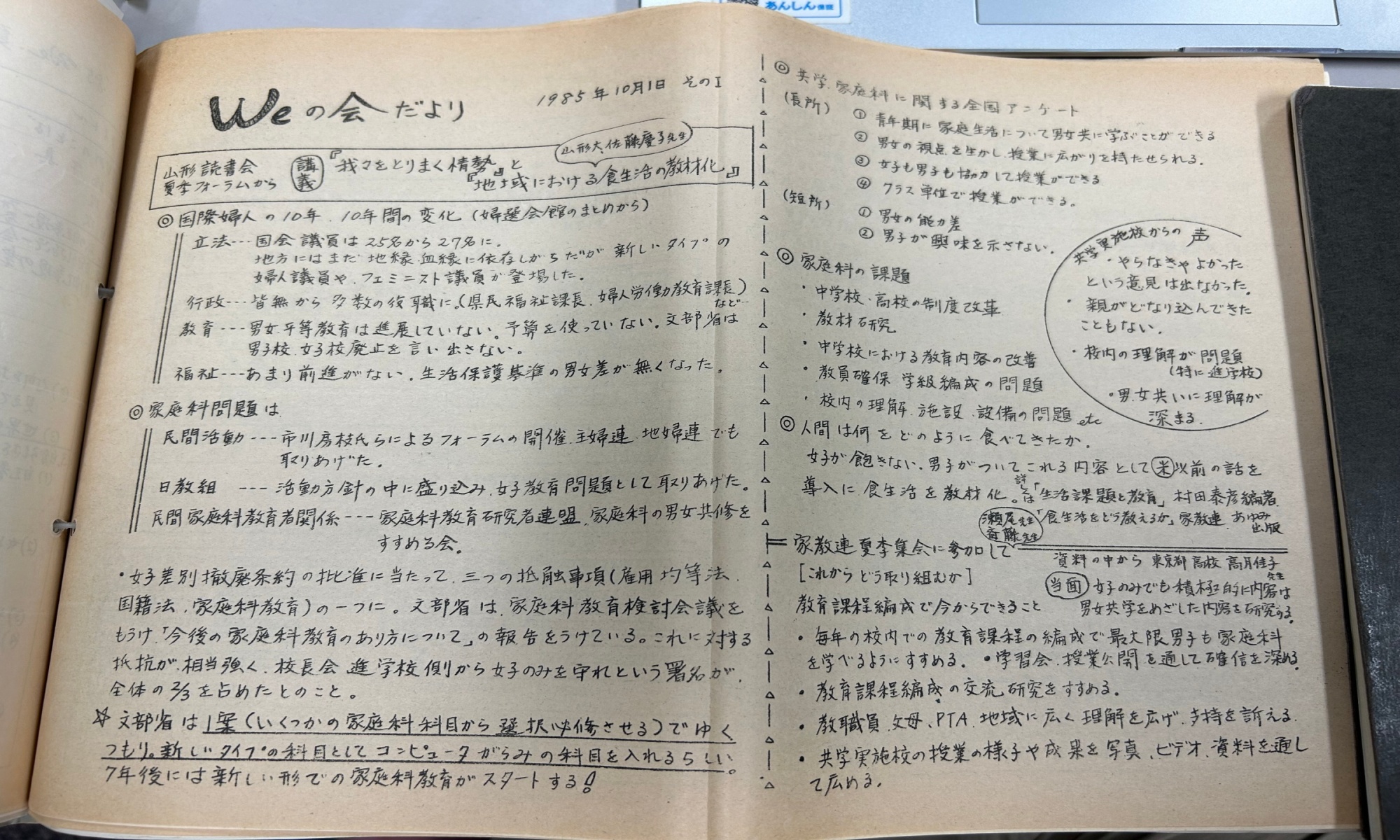

写真1 「Weの会だより」(R27「Weの会関連資料」所収)

1つ目は「Weの会だより」の発行です。会員向けの交流紙である「Weの会だより」は、全国各地にいる会員が持ち回りで担当をし、発行をしていました。紙面の構成や分量に決まりはなく、各担当の興味やセンスが詰まった「Weの会だより」には、交流紙らしい親しみやすい印象を抱きました。

2つ目はフォーラムの開催です。Weの会では年に1回、宿泊を伴う夏季フォーラムを開催しています。資料の中では、会員がフォーラムの内容を企画し、手配を進めていく様子を確認することができます。もちろん読者交流なので大人たちの議論や講演会が中心とはなりますが、Weの会には多くの子育て世代の読者が参加をしているため、一緒に参加する子どもも参加者と認め、どのように子どものための空間を作るか、子どもを参加させるかも重要なポイントです。そのために、様々な議論が交わされていました。なお、フォーラムは現在も開催されています。

2つ目はフォーラムの開催です。Weの会では年に1回、宿泊を伴う夏季フォーラムを開催しています。資料の中では、会員がフォーラムの内容を企画し、手配を進めていく様子を確認することができます。もちろん読者交流なので大人たちの議論や講演会が中心とはなりますが、Weの会には多くの子育て世代の読者が参加をしているため、一緒に参加する子どもも参加者と認め、どのように子どものための空間を作るか、子どもを参加させるかも重要なポイントです。そのために、様々な議論が交わされていました。なお、フォーラムは現在も開催されています。

このように読者交流をメインとしていたWeの会ですが、ウィ書房の赤字や家庭科の男女共修の決定を受け、ウィ書房からの雑誌発行は平成5(1992)年に終了し、Weの会が主体となって雑誌を続けていくこととなりました。その際に、『くらしと教育をつなぐWe』と雑誌名も変更しています。

1994年に『新しい家庭科We』の編集に関わっていたメンバーによって有限会社フェミックスが設立されました。現在は、有限会社フェミックスが『くらしと教育をつなぐWe』を出版し、Weの会は、再び雑誌と会社の支援団体として活動を続けています。また、以前から行われていた夏季フォーラムも、引き続き読者やWeに関心のある人の出会いと交流の場として、Weフォーラム実行委員会を設けて開催しています(主催はWeフォーラム実行委員会、共催がWeの会とフェミックスです)。

よって、以上の変遷を整理すると、次の四つの期間に分けることができます。

①『新しい家庭科We』創刊準備期(半田たつ子さんの新しい雑誌を支援する会) 1981~1982

②『新しい家庭科We』出版期(Weの会は読者交流がメイン) 1982.4~1992.3

③『くらしと教育をつなぐWe』Weの会発行期(Weの会が編集・発行を務める) 1992.4~1995.3

④『くらしと教育をつなぐWe』フェミックス出版期(Weの会はフォーラムがメイン) 1995.4~現在

1994年に『新しい家庭科We』の編集に関わっていたメンバーによって有限会社フェミックスが設立されました。現在は、有限会社フェミックスが『くらしと教育をつなぐWe』を出版し、Weの会は、再び雑誌と会社の支援団体として活動を続けています。また、以前から行われていた夏季フォーラムも、引き続き読者やWeに関心のある人の出会いと交流の場として、Weフォーラム実行委員会を設けて開催しています(主催はWeフォーラム実行委員会、共催がWeの会とフェミックスです)。

よって、以上の変遷を整理すると、次の四つの期間に分けることができます。

①『新しい家庭科We』創刊準備期(半田たつ子さんの新しい雑誌を支援する会) 1981~1982

②『新しい家庭科We』出版期(Weの会は読者交流がメイン) 1982.4~1992.3

③『くらしと教育をつなぐWe』Weの会発行期(Weの会が編集・発行を務める) 1992.4~1995.3

④『くらしと教育をつなぐWe』フェミックス出版期(Weの会はフォーラムがメイン) 1995.4~現在

ファイルとその内容

到着した資料は、寄贈者によって年代順に整理をされていました。文書がまとめられたファイルと、雑誌の二種類がありましたが、特にファイルをどのように編成するか非常に悩みました。その理由としては、上述したWeの会の変遷における四期がファイルごとに分かれているわけではないこと、ファイルごとに文書の種類や形態が大きく変わるわけではないことがありました。

そこで、アーキビストと相談し、今回はファイルの作成者という観点から、以下の3つに分けました。

①蔡和美個人資料

②礒部幸江個人資料(フォーラム関係)

③礒部幸江個人資料(くらしと教育をつなぐWe誕生のころ)

Weの会メンバーであり、世話人や事務局を務めた蔡氏と礒部氏がそれぞれ収集したファイルが寄贈されたため、秩序を保ったままファイル作成者で区別をしました。また、礒部氏が収集したファイルのほとんどはフォーラムに関するものでしたが、一冊だけWeの会雑誌発行期(前述の③の時期)の内部資料がまとまっているものがあったため、それは他と分けることにしました。

なお、ファイルには、Weの会だよりやフォーラムの準備・開催に関する文書の他に、半田氏との個人間の手紙、『新しい家庭科We』の購読チラシ、会計関連の資料などが収蔵されています。

そこで、アーキビストと相談し、今回はファイルの作成者という観点から、以下の3つに分けました。

①蔡和美個人資料

②礒部幸江個人資料(フォーラム関係)

③礒部幸江個人資料(くらしと教育をつなぐWe誕生のころ)

Weの会メンバーであり、世話人や事務局を務めた蔡氏と礒部氏がそれぞれ収集したファイルが寄贈されたため、秩序を保ったままファイル作成者で区別をしました。また、礒部氏が収集したファイルのほとんどはフォーラムに関するものでしたが、一冊だけWeの会雑誌発行期(前述の③の時期)の内部資料がまとまっているものがあったため、それは他と分けることにしました。

なお、ファイルには、Weの会だよりやフォーラムの準備・開催に関する文書の他に、半田氏との個人間の手紙、『新しい家庭科We』の購読チラシ、会計関連の資料などが収蔵されています。

資料整理

今回がRAとして初めての資料整理となりました。そのため、記念に資料整理の全体の流れを簡単に書いてみようと思います。

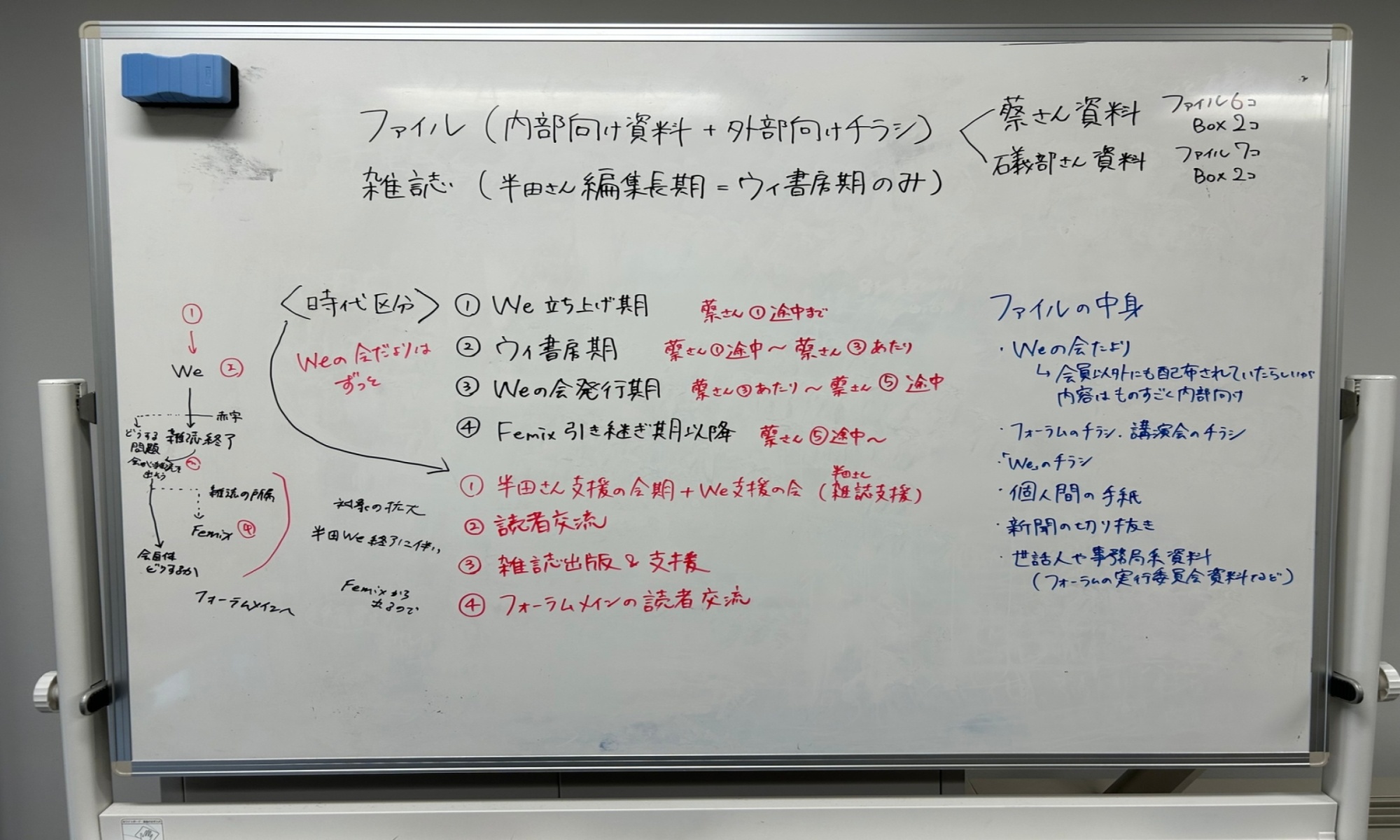

写真2 ホワイトボードを使用した整理の様子

①資料の概要をつかむ

まずは全ての資料に目を通し、Weの会とは何か、どのような活動をしていたのか、どのような資料があるのか等を知ることから始めました。面白そうな資料ばかりで、ついつい読み込んでしまいたくなりますが、目的は概観を捉えることのため、そのことを意識しながら、資料を確認しました。

②Weの会について理解する

Weの会はどのような組織だったのかを、確認した資料から整理していきました。Weの会の成立、目的、活動内容、発行した資料などを一つ一つ確認しました。作業をするスペースにはホワイトボードがあるのですが、何度も書き直しながら、目に見える形で整理をすると、次第に気づくことも増えていったように思います。

③目録をつくる

整理が一段落付いたところで、いよいよ目録作成に取り掛かりました。

その際に悩みの種となったのが、編成の方法です。ファイルの年代で分けるのか、ファイル作成者で分けるのか、はたまた他に分け方があるのかをホワイトボードを見ながら延々と悩みました。アーキビストや他のRAにも相談に乗ってもらい、最終的には上述した形で編成をしました。

まずは全ての資料に目を通し、Weの会とは何か、どのような活動をしていたのか、どのような資料があるのか等を知ることから始めました。面白そうな資料ばかりで、ついつい読み込んでしまいたくなりますが、目的は概観を捉えることのため、そのことを意識しながら、資料を確認しました。

②Weの会について理解する

Weの会はどのような組織だったのかを、確認した資料から整理していきました。Weの会の成立、目的、活動内容、発行した資料などを一つ一つ確認しました。作業をするスペースにはホワイトボードがあるのですが、何度も書き直しながら、目に見える形で整理をすると、次第に気づくことも増えていったように思います。

③目録をつくる

整理が一段落付いたところで、いよいよ目録作成に取り掛かりました。

その際に悩みの種となったのが、編成の方法です。ファイルの年代で分けるのか、ファイル作成者で分けるのか、はたまた他に分け方があるのかをホワイトボードを見ながら延々と悩みました。アーキビストや他のRAにも相談に乗ってもらい、最終的には上述した形で編成をしました。

以上、「Weの会」関連資料についてご紹介しました。

少しでも興味・関心を持たれた方は、ぜひ共生社会研究センターまでご連絡ください。

少しでも興味・関心を持たれた方は、ぜひ共生社会研究センターまでご連絡ください。

関連資料

本センターに収集されている以下の資料は、デジタルでも一部ご覧いただけます。

・ウィメンズ アクション ネットワーク(WAN)ミニコミ図書館 『新しい家庭科We』 https://wan.or.jp/dwan/dantai/detail/34?title=40#tab

・フェミックス『くらしと教育をつなぐWe』 https://www.femix.co.jp/

本資料群の関連資料として、以下の資料がデジタルで一部ご覧いただけます。

・国立女性教育会館 女性デジタルアーカイブシステム「資料群21 和田典子資料」、「資料群28 礒部幸江資料」 https://www.nwec.go.jp/database/list/archives.html

・ウィメンズ アクション ネットワーク(WAN)ミニコミ図書館 『新しい家庭科We』 https://wan.or.jp/dwan/dantai/detail/34?title=40#tab

・フェミックス『くらしと教育をつなぐWe』 https://www.femix.co.jp/

本資料群の関連資料として、以下の資料がデジタルで一部ご覧いただけます。

・国立女性教育会館 女性デジタルアーカイブシステム「資料群21 和田典子資料」、「資料群28 礒部幸江資料」 https://www.nwec.go.jp/database/list/archives.html

参考文献・ウェブサイト

家庭科の男女共修をすすめる会編『家庭科、なぜ女だけ!—男女共修をすすめる会の歩み』、ドメス出版、1977年

男女共同参画局、2017年、「学習指導要領における技術・家庭,保健体育の変遷」

(2025年7月1日取得、https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r01/zentai/html/column/clm_02.html)

男女共同参画局、2017年、「学習指導要領における技術・家庭,保健体育の変遷」

(2025年7月1日取得、https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r01/zentai/html/column/clm_02.html)

お問い合わせ

立教大学共生社会研究センター

コラムについてのその他の記事

-

2025/05/29 (THU)

【資料紹介】「嫌煙権訴訟」関連資料(R30)について