2020/06/09 (TUE)

【資料紹介】遠藤洋一氏旧蔵「べ平連」運動関連資料・追加受け入れ分について

共生社会研究センター リサーチ・アシスタント

立教大学大学院文学研究科 教育学専攻博士前期課程1年 安藤直之

立教大学大学院文学研究科 教育学専攻博士前期課程1年 安藤直之

資料群の概要

遠藤洋一氏は、1967年から「ベ平連(ベトナムに平和を!市民連合)」運動に参加し、その後、7期にわたって福生市議会議員として横田基地問題等に取り組まれました。

本資料群は、2017年8月、遠藤氏が亡くなられたのち、氏の友人から共生社会研究センターへと寄贈されたものです。そもそも、本資料が寄贈される以前に、遠藤氏自身より埼玉大学の共生社会研究センターへと寄贈され、本センターへ移管された「べ平連」運動関連資料があり(段ボール22箱分)、本資料はその追加分です(段ボール1箱)。

したがって、本資料群においては、「べ平連」運動に関する当時の資料は僅かに見受けられる程度であるため、「べ平連」運動についての資料閲覧を希望される方は、「S01_吉川勇一氏旧蔵「ベ平連」運動関連資料」・「S03_遠藤洋一氏旧蔵「べ平連」運動関連資料」等を是非ご参照いただきたいです。

本資料群の全体を概観すると、多くは新聞や雑誌の切り抜きといったように紙媒体のもので、そのほとんどがファイルに綴じられているものでした。それらの資料を、年代・内容・形態から、以下のような5つのシリーズに編成しました。

① 「JATEC/べ平連に関する資料」

② 「脱走米兵に関する資料」

③ 「横田基地に関する資料」

④ 「ホーチミン市戦争証跡博物館見学関連資料」

⑤ 「その他(写真資料・音声資料等が収録されたCD-ROM)」

本資料群は、2017年8月、遠藤氏が亡くなられたのち、氏の友人から共生社会研究センターへと寄贈されたものです。そもそも、本資料が寄贈される以前に、遠藤氏自身より埼玉大学の共生社会研究センターへと寄贈され、本センターへ移管された「べ平連」運動関連資料があり(段ボール22箱分)、本資料はその追加分です(段ボール1箱)。

したがって、本資料群においては、「べ平連」運動に関する当時の資料は僅かに見受けられる程度であるため、「べ平連」運動についての資料閲覧を希望される方は、「S01_吉川勇一氏旧蔵「ベ平連」運動関連資料」・「S03_遠藤洋一氏旧蔵「べ平連」運動関連資料」等を是非ご参照いただきたいです。

本資料群の全体を概観すると、多くは新聞や雑誌の切り抜きといったように紙媒体のもので、そのほとんどがファイルに綴じられているものでした。それらの資料を、年代・内容・形態から、以下のような5つのシリーズに編成しました。

① 「JATEC/べ平連に関する資料」

② 「脱走米兵に関する資料」

③ 「横田基地に関する資料」

④ 「ホーチミン市戦争証跡博物館見学関連資料」

⑤ 「その他(写真資料・音声資料等が収録されたCD-ROM)」

「べ平連」運動のその後

このような資料の中で、今回取り上げたいのが④「ホーチミン市戦争証跡博物館見学関連資料」です。

これまで「運動史研究」において焦点が当てられてきたのは、社会運動を担った組織(運動体)の歴史を調べること、例えばその成員数の盛衰や連携・敵対する他の集団との関係、もしくは成立の経緯や発起人、その後の分裂過程など、といったものでしょう。これらの研究は社会運動の「闘争状態」、あるいは、その状態を成り立たせているものを描くことしかされていません。それは、一次資料の不足などといった研究上の限界があるためです。つまりここで言いたいのは、通常、「闘争状態」以外を、運動の「外側」にいる私たちが目にする機会というものは中々ない、ということです。

しかしながら「ホーチミン市戦争証跡博物館見学資料」からは「べ平連」運動の「その後」を窺うことができます。

これまで「運動史研究」において焦点が当てられてきたのは、社会運動を担った組織(運動体)の歴史を調べること、例えばその成員数の盛衰や連携・敵対する他の集団との関係、もしくは成立の経緯や発起人、その後の分裂過程など、といったものでしょう。これらの研究は社会運動の「闘争状態」、あるいは、その状態を成り立たせているものを描くことしかされていません。それは、一次資料の不足などといった研究上の限界があるためです。つまりここで言いたいのは、通常、「闘争状態」以外を、運動の「外側」にいる私たちが目にする機会というものは中々ない、ということです。

しかしながら「ホーチミン市戦争証跡博物館見学資料」からは「べ平連」運動の「その後」を窺うことができます。

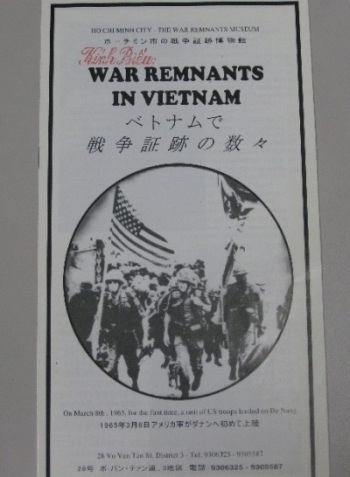

▲ファイル番号S03a_402「ホーチミン市戦争証跡博物館見学関連資料(1):ホーチミン戦争証跡博物館のリーフレット

ホーチミン戦争証跡博物館は、アメリカの侵略という罪を公にしようということから1975年4月9日にギャラリーとして誕生し、1995年からミュージアムとして戦争の証跡を遺しています。

ホーチミン市戦争証跡博物館のサイトにアクセスすると、平和の象徴である鳩が描かれたシンボルマークを確認することができます。シンボルマークをよく見ると、鳩の背景に3つの爆弾が描かれています。3つの爆弾のうち、1つはフランス、もう1つはアメリカの侵略を表し、そして、残る1つは日本を表しているのだといいます。

日本政府がベトナム戦争に加担していたことを、どれだけの人が知っているでしょう。そんな政府に対して声を上げた人達がいたことを、どれだけの人が知っているのでしょう。「…かつての経験は風化されることなく次代に継承される努力がいる」と訪越に参加したべ平連の元事務局長・吉川勇一は記しています「ホーチミン市戦争証跡博物館見学関連資料(2)」(ファイル番号S03a_403)。こうした思いから、当時「べ平連」運動と関係の深かった人たちが日本の反戦市民運動の資料をこの博物館へと寄贈するに至りました。

ホーチミン市戦争証跡博物館のサイトにアクセスすると、平和の象徴である鳩が描かれたシンボルマークを確認することができます。シンボルマークをよく見ると、鳩の背景に3つの爆弾が描かれています。3つの爆弾のうち、1つはフランス、もう1つはアメリカの侵略を表し、そして、残る1つは日本を表しているのだといいます。

日本政府がベトナム戦争に加担していたことを、どれだけの人が知っているでしょう。そんな政府に対して声を上げた人達がいたことを、どれだけの人が知っているのでしょう。「…かつての経験は風化されることなく次代に継承される努力がいる」と訪越に参加したべ平連の元事務局長・吉川勇一は記しています「ホーチミン市戦争証跡博物館見学関連資料(2)」(ファイル番号S03a_403)。こうした思いから、当時「べ平連」運動と関係の深かった人たちが日本の反戦市民運動の資料をこの博物館へと寄贈するに至りました。

▲ファイル番号S03a_404「殺すな!-日本の市民はアメリカのベトナム侵略とどう闘ったか?」

右の写真は、訪越の際に上映された反戦運動の記録DVD「殺すな!-日本の市民はアメリカのベトナム侵略とどう闘ったか?」のジャケットが印刷された資料の表紙ですが、中央に岡本太郎によって描かれた「殺すな」の3文字が見えるのが、お分かりいただけるでしょうか。

「殺すな!」———この、あまりにもダイレクトな言葉を、いままでも、そして、これからも、反戦のシンボルとして継承していく必要があるのではなないでしょうか。

他には……と思ったのですが、本資料群の説明は、ここで打ち止めしたほうがよさそうです。

やはり、資料というものは自分で「見て」・「触れて」・「感じる」ものだと思いますので———少しでも興味を持たれた方は、下記までお気軽にお問い合わせください!

「殺すな!」———この、あまりにもダイレクトな言葉を、いままでも、そして、これからも、反戦のシンボルとして継承していく必要があるのではなないでしょうか。

他には……と思ったのですが、本資料群の説明は、ここで打ち止めしたほうがよさそうです。

やはり、資料というものは自分で「見て」・「触れて」・「感じる」ものだと思いますので———少しでも興味を持たれた方は、下記までお気軽にお問い合わせください!

お問い合わせ

コラムについてのその他の記事

-

2025/05/29 (THU)

【資料紹介】「嫌煙権訴訟」関連資料(R30)について