2020/01/29 (WED)

【資料紹介】高畠通敏さんの資料について

立教大学共生社会研究センター リサーチ・アシスタント(RA)李 英美(り・よんみ)

ブログをご覧のみなさん、

こんにちは。共生社会研究センターRAを務めている李英美です。

今回は、高畠通敏資料について紹介します。

高畠通敏氏(1933-2004年)は、政治学者であり市民運動活動家でもありました。学生時代(東京大学教養学部)に政治学を専攻し、早くから「思想の科学研究会」のサークル活動をつうじて、『共同研究 転向』(平凡社より3巻本で1959-1962年刊行)に参加します。

そして1960年の安保闘争のさなか、鶴見俊輔氏らとともに反戦市民運動の会「声なき声の会」を組織し、その後20年にわたり事務局長を務めました。65年には、ベ平連(「ベトナムに平和を!市民連合」)立ち上げに携わります。高畠さんは、市民運動の実践のうちから戦後日本社会を見据え、市民のための政治学「市民政治」論を構築し、立教大学(1961-99年)をはじめ多くの大学で教鞭をとり、その地平を切り開きました。

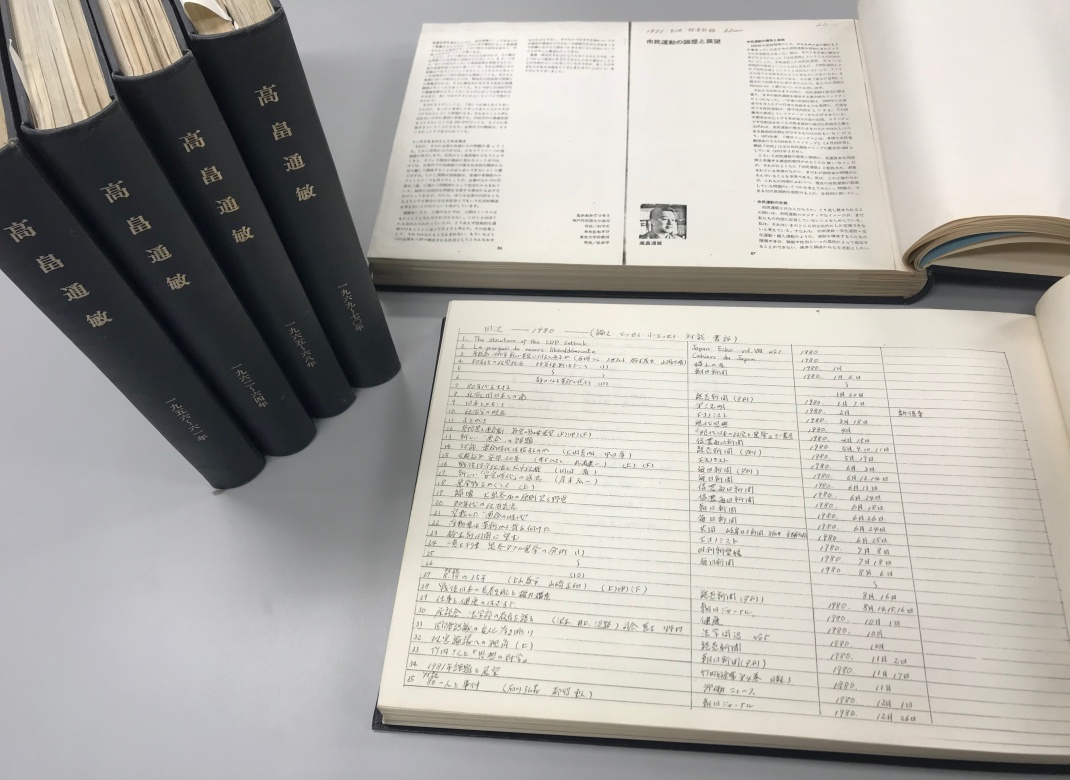

このように学者として、市民運動家として幅広く活躍した高畠さんの軌跡を辿ることができる本資料群は、ご遺族のご厚意によりセンターに寄贈され、2012年と2013年の2回にわけてセンターに移送されました。本資料群の見どころは、高畠さんの仕事を集約した「業績集」です。本資料は、1955年から2000年にかけて高畠さんが執筆した論考、雑誌・新聞記事などあらゆる「業績」を集成しています。「業績集」は、高畠さんの生前にまとめられた資料をもとに、一年ごとに集約されており、目録が付されています。

目録に目を通すと、専門・研究分野の論文の執筆や翻訳にとどまらず、新聞(全国紙・地方紙)、『世界』や『思想』、『潮』、『婦人之友』、『エコノミスト』など幅広く市民にむけて専門誌および一般誌に寄稿していることがわかります。

ブログをご覧のみなさん、

こんにちは。共生社会研究センターRAを務めている李英美です。

今回は、高畠通敏資料について紹介します。

高畠通敏氏(1933-2004年)は、政治学者であり市民運動活動家でもありました。学生時代(東京大学教養学部)に政治学を専攻し、早くから「思想の科学研究会」のサークル活動をつうじて、『共同研究 転向』(平凡社より3巻本で1959-1962年刊行)に参加します。

そして1960年の安保闘争のさなか、鶴見俊輔氏らとともに反戦市民運動の会「声なき声の会」を組織し、その後20年にわたり事務局長を務めました。65年には、ベ平連(「ベトナムに平和を!市民連合」)立ち上げに携わります。高畠さんは、市民運動の実践のうちから戦後日本社会を見据え、市民のための政治学「市民政治」論を構築し、立教大学(1961-99年)をはじめ多くの大学で教鞭をとり、その地平を切り開きました。

このように学者として、市民運動家として幅広く活躍した高畠さんの軌跡を辿ることができる本資料群は、ご遺族のご厚意によりセンターに寄贈され、2012年と2013年の2回にわけてセンターに移送されました。本資料群の見どころは、高畠さんの仕事を集約した「業績集」です。本資料は、1955年から2000年にかけて高畠さんが執筆した論考、雑誌・新聞記事などあらゆる「業績」を集成しています。「業績集」は、高畠さんの生前にまとめられた資料をもとに、一年ごとに集約されており、目録が付されています。

目録に目を通すと、専門・研究分野の論文の執筆や翻訳にとどまらず、新聞(全国紙・地方紙)、『世界』や『思想』、『潮』、『婦人之友』、『エコノミスト』など幅広く市民にむけて専門誌および一般誌に寄稿していることがわかります。

「業績集」

スクラップブック、「声なき声の会」たより等

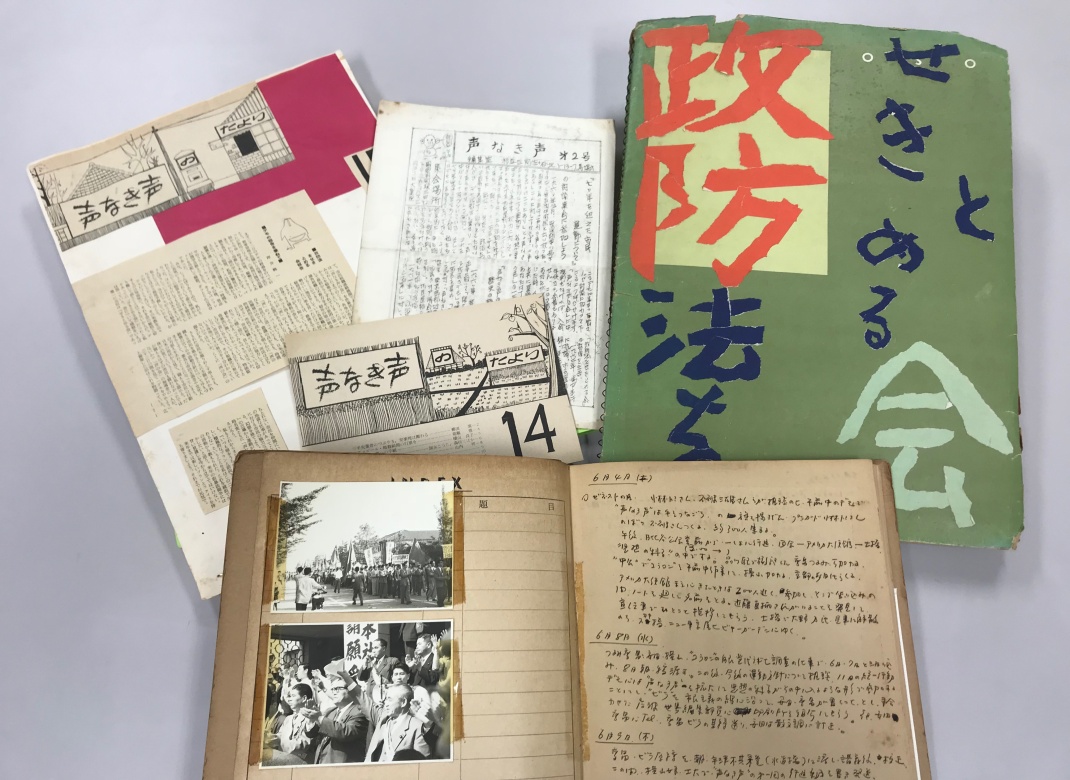

高畠通敏資料のもうひとつの見どころは、市民運動に関する記録類です。

誰でも入れる市民の集いをうたった「声なき声の会」の中心メンバーであった高畠さんの手元には、1960年代安保反対運動、攻防法反対運動(「政防法をせきとめる会」)など市民運動のミニコミ、スクラップブックが残されています。さらにそのほかにも、講義、語学学習、集会・会議に関するノート、図書カード(貸出記録含む)や読書メモなど、手書きの資料も一部残されています。

とくに私が着目したのは、「政防法をせきとめる会」(写真、緑のノートにちぎり絵で「政防法をせきとめる会」)のスクラップブックです。ここには、1960年に提出された政治的暴力防法案に反対する「政防法反対市民会議(初期仮称)」の構想から「せきとめる会」の結成に至るまでの話し合いの様子や、活動の足跡が残されています。市民運動の位置を模索する各々の姿、デモや抗議活動が生まれる現場の声が浮かび上がってきます。

スクラップブックの装飾は、絵画教師を務めるかたわら、会報『声なき声のたより』(創刊1960年7月15日。1995年3月15日まで通刊88号)の発行に尽力し会を支えた小林トミさんによるものではないかと思われます。

本資料群は、まさに学問と市民運動とをつなぐ道を歩んだ個人の軌跡、その思想の背景を垣間みることができる資料です。今回の整理作業をつうじて、日本の戦後政治に向かいあう高畠さんの姿勢から、政治とは市民生活のあらゆる局面につうじていること、また、市民の政治参加への道は、常に市民運動の歩みとともに切り開かれてきたことを改めて実感しました。現代の日本政治を考えるうえでも示唆に富む資料群です。

誰でも入れる市民の集いをうたった「声なき声の会」の中心メンバーであった高畠さんの手元には、1960年代安保反対運動、攻防法反対運動(「政防法をせきとめる会」)など市民運動のミニコミ、スクラップブックが残されています。さらにそのほかにも、講義、語学学習、集会・会議に関するノート、図書カード(貸出記録含む)や読書メモなど、手書きの資料も一部残されています。

とくに私が着目したのは、「政防法をせきとめる会」(写真、緑のノートにちぎり絵で「政防法をせきとめる会」)のスクラップブックです。ここには、1960年に提出された政治的暴力防法案に反対する「政防法反対市民会議(初期仮称)」の構想から「せきとめる会」の結成に至るまでの話し合いの様子や、活動の足跡が残されています。市民運動の位置を模索する各々の姿、デモや抗議活動が生まれる現場の声が浮かび上がってきます。

スクラップブックの装飾は、絵画教師を務めるかたわら、会報『声なき声のたより』(創刊1960年7月15日。1995年3月15日まで通刊88号)の発行に尽力し会を支えた小林トミさんによるものではないかと思われます。

本資料群は、まさに学問と市民運動とをつなぐ道を歩んだ個人の軌跡、その思想の背景を垣間みることができる資料です。今回の整理作業をつうじて、日本の戦後政治に向かいあう高畠さんの姿勢から、政治とは市民生活のあらゆる局面につうじていること、また、市民の政治参加への道は、常に市民運動の歩みとともに切り開かれてきたことを改めて実感しました。現代の日本政治を考えるうえでも示唆に富む資料群です。

研究についてのその他の記事

-

2020/10/22 (THU)

オンライン・ワークショップ 「『オープンでフリー』の自由と不自由—みんなで使えばこわくない?」(2020年10月3日)を開催しました