OBJECTIVE.

金沢大学環日本海域環境研究センターの鈴木信雄教授、岡山大学の池亀美華准教授、立教大学の服部淳彦特任教授と丸山雄介助教、文教大学の平山順教授を中心とした共同研究グループは、キンギョ(Carassius auratus)のウロコ(図1)を0.1%の次亜塩素酸で滅菌後、培地を交換せずに1週間以上低温(4℃)で保管しても、ウロコに存在する骨芽細胞と破骨細胞の活性が維持され、重力にも応答することを証明しました。

本研究は、2024年度からJAXAの宇宙環境利用専門委員会の公募事業(※1)(2024年度フロントローディング研究)の助成を受け、実施しています。さらに、2025年度フロントローディング研究にも採択され、今後、本研究成果を活用した、国際宇宙ステーション(ISS)での宇宙実験を企画しています。

本研究成果は、2025年4月7日にアメリカの国際学術誌『Life Sciences in Space Research』のオンライン版に掲載されました。

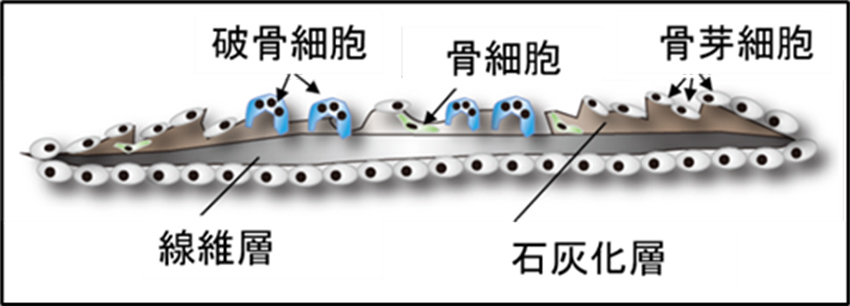

図1:魚類のウロコの模式図

研究の背景

本研究グループは、微小重力と宇宙放射線の骨組織に対する影響に注目し、ヒトの骨と進化的・構造的な類似性を持つキンギョのウロコを骨の実験モデルとして用い、2010年に宇宙実験(Fish Scales)(※2)を実施しました。この宇宙実験では、①微小重力による骨代謝低下の分子メカニズムおよび②宇宙放射線の骨の細胞に対する影響を明らかにし、これらの影響を生体内のインドール化合物である「メラトニン」により抑制できる可能性を示しました(微小重力の影響に関する成果:Ikegame et al., J. Pineal Res., 2019; Hirayama et al., J. Pineal Res., 2023, 宇宙放射線に関する効果:Furusawa et al., Mol. Med. Rep., 2020; Hirayama et al., J. Pineal Res., 2023)。しかし2010年に実施した宇宙実験では、シャトルのドッキング中にすべての実験を終了させるために、86時間の培養しか行うことができませんでした。そこで、次の実験では長期間の宇宙環境における骨組織への影響を評価したいと考え、ウロコを用いた宇宙実験の研究を進めています。

研究成果の概要

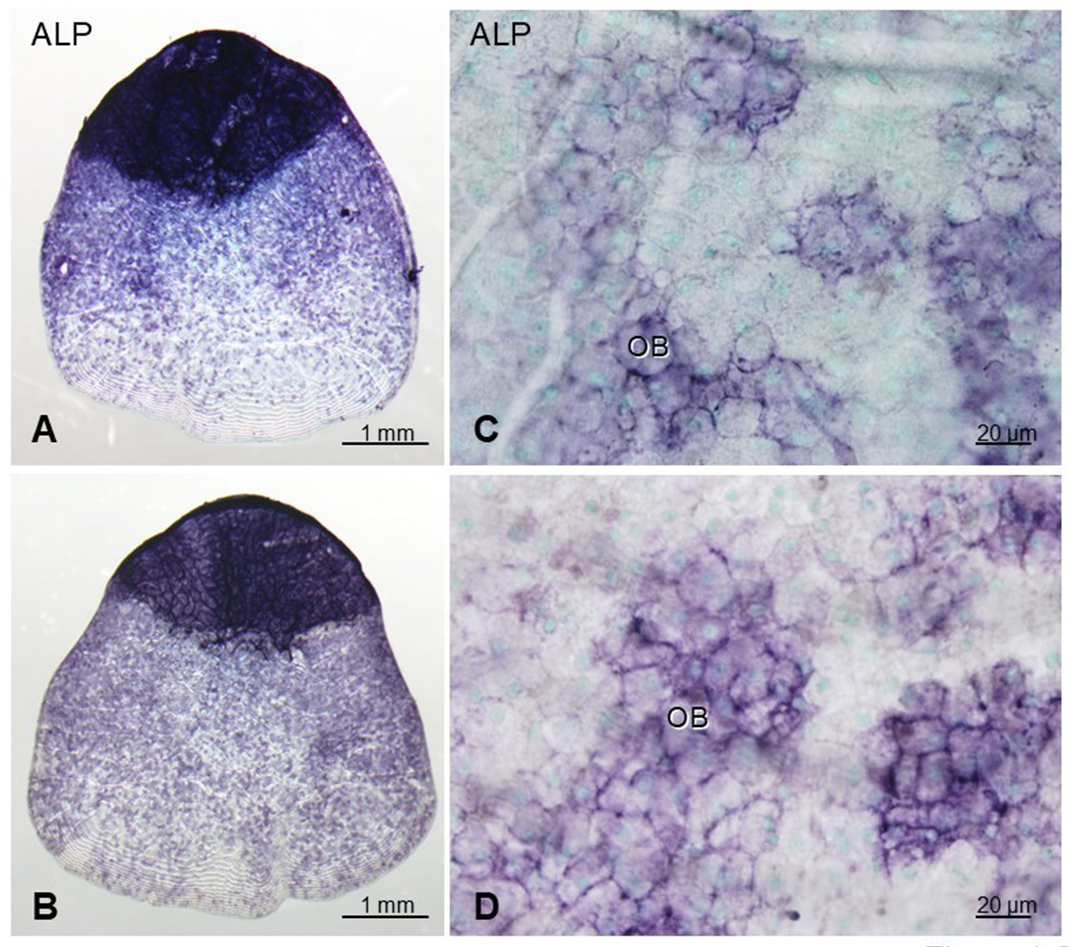

図2:低温(4℃)で1週間保管前後のウロコの骨芽細胞の活性(アルカリフォスファターゼ:ALP)染色。A、Cは低温保管前。B、Dは低温保管後。CはA、DはBの拡大図を示す。

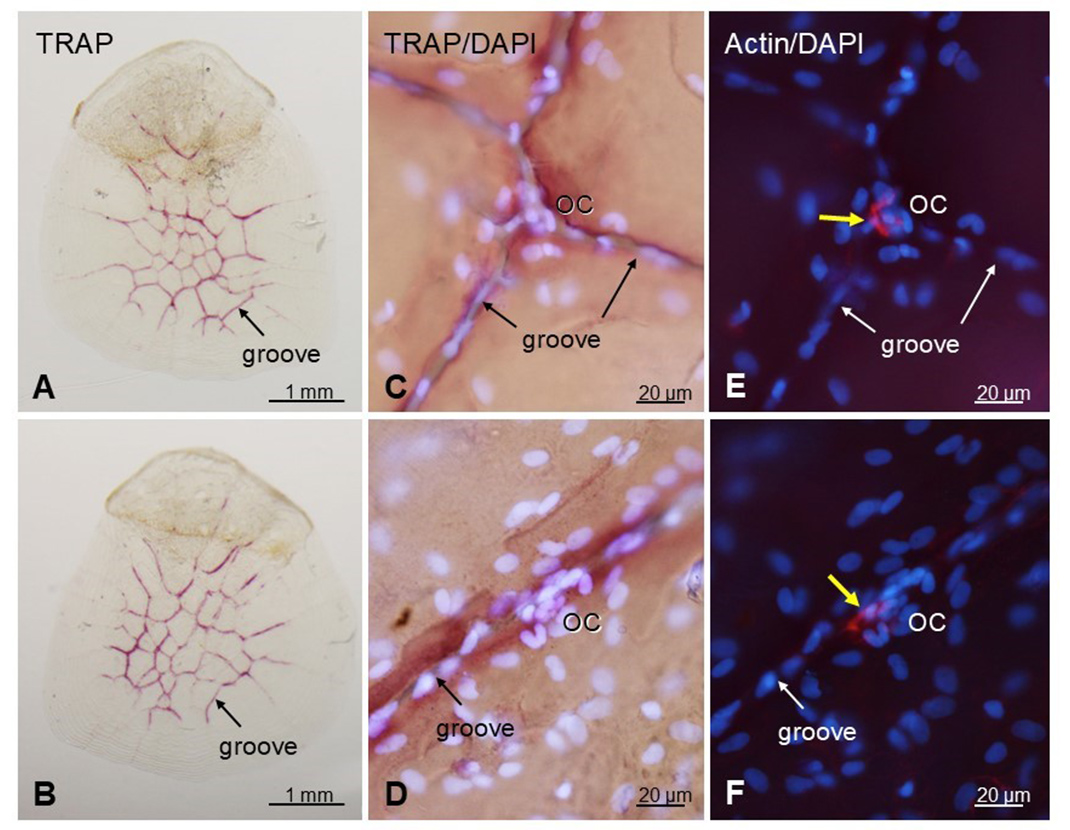

図3:低温(4℃)で1週間保管前後のウロコの破骨細胞の活性(酒石酸抵抗性酸フォスファターゼ活性:TRAP)染色。上段A、CおよびEは低温保管前。下段B、DおよびFは低温保管後。黄色の矢印が示す赤い部分がアクチンリング、Grooveはウロコの骨質層に存在する溝、青白い楕円は核を示す。

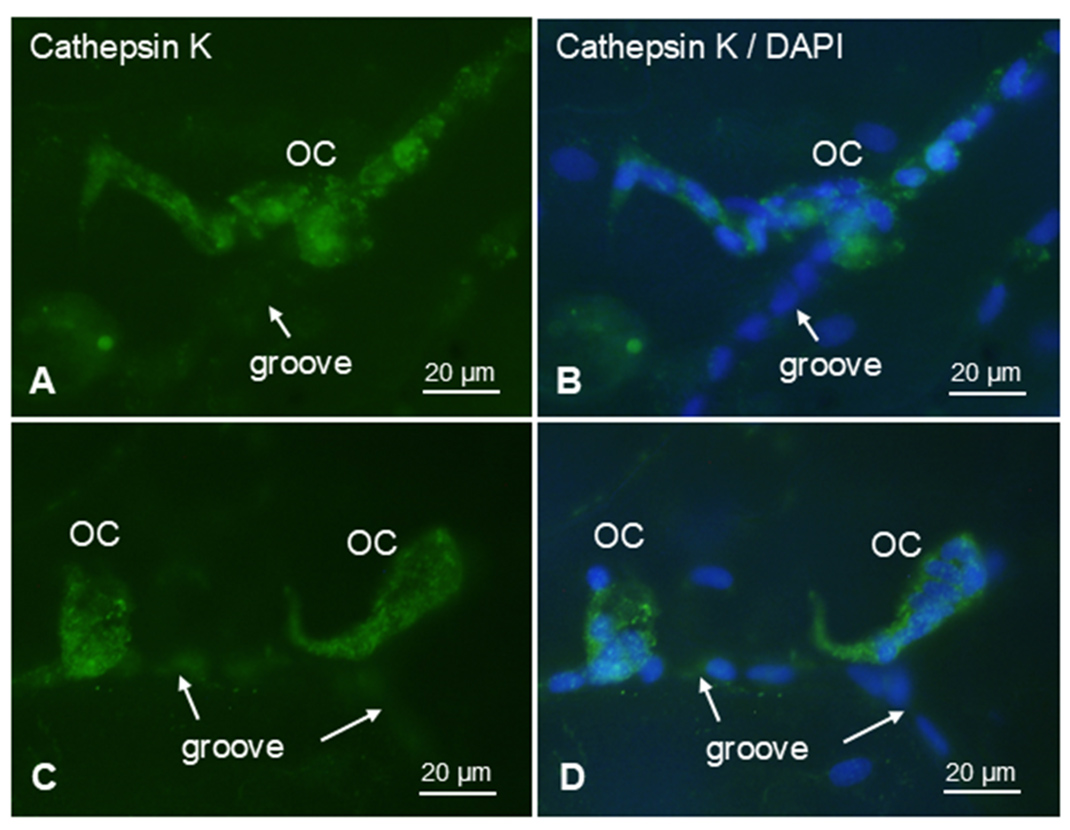

図4:低温(4℃)で1週間保管前後のウロコの破骨細胞の酵素(カテプシンK)の免疫染色。A、Bは低温保管前。C、Dは低温保管後。Grooveはウロコの骨質層に存在する溝、青白い楕円は核を示す。

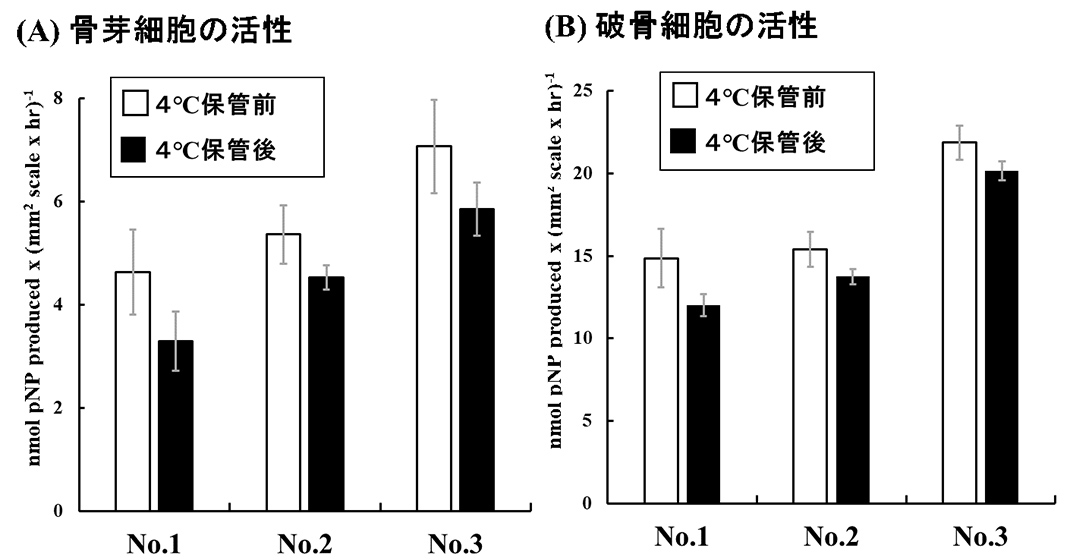

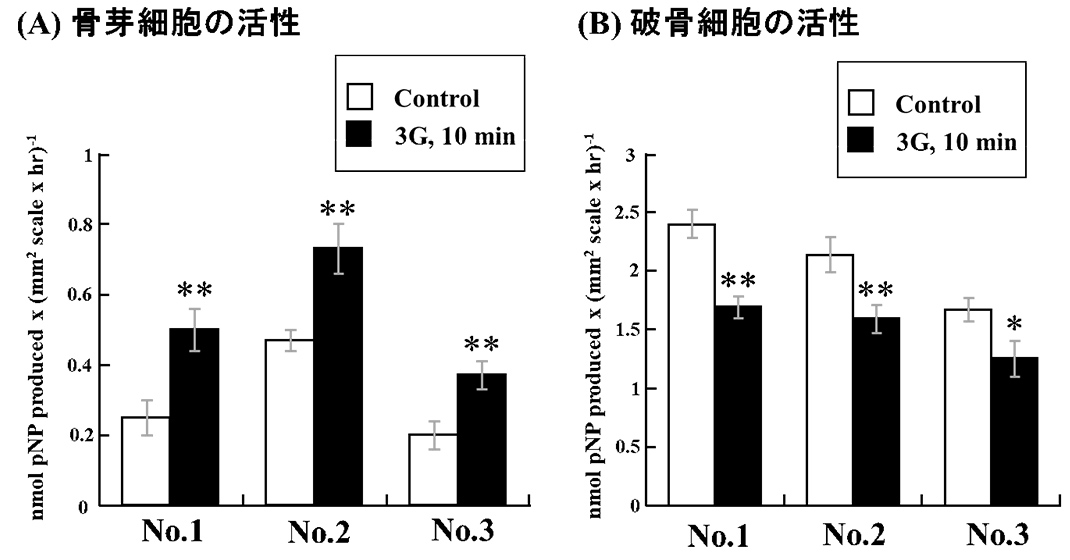

ロケットの打ち上げ時には、振動が発生します。スペースシャトルの場合は、最大で2分間の6.8 Gの重力を誘発する振動があります。そこで1週間4℃で保管したウロコにバイブレーションによる振動を与え、ウロコの細胞がその振動に応答するのかを調べました。その結果、4℃で保管したウロコにおいて、バイブレーションによる振動に応答して、骨芽細胞は活性化し、破骨細胞は活性が低下することが分かりました(図6)。

図5:低温(4℃)で1週間保管前後のウロコの骨芽細胞(A)および破骨細胞(B)の代表的な酵素活性(A: ALP、 B: TRAP)の変化

図6:低温(4℃)で1週間保管後にバイブレーションによる過重力を加えた時のウロコの骨芽細胞(A)および破骨細胞(B)の代表的な酵素活性(A: ALP、 B: TRAP)の変化。*: P < 0.05; **: P < 0.01. *、**は統計的に有意な差があることを示す。

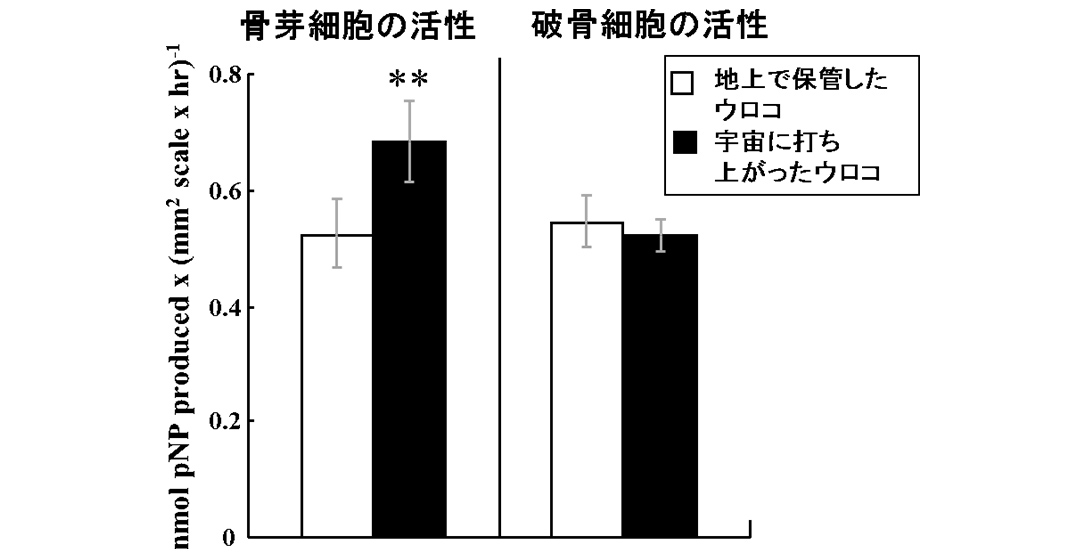

図7:低温(4℃)に保管してスペースシャトルで宇宙に打ち上げた時の振動および過重力の刺激を受けたウロコの骨芽細胞と破骨細胞の代表的な酵素活性(ALPとTRAP)の変化。 **: P < 0.01. **は統計的に有意な差があることを示す。

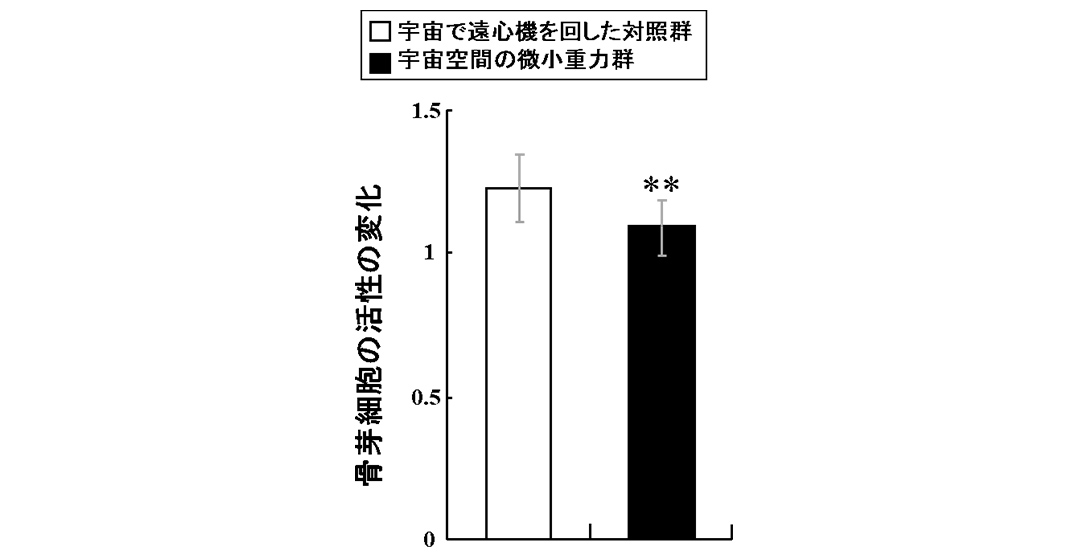

図8:4℃で6日間保管後に国際宇宙ステーションにて22℃で86時間培養した時のウロコの骨芽細胞活性(ALP)**: P < 0.01. **は統計的に有意な差があることを示す。

今後の展望

本研究は、宇宙環境利用専門委員会の公募事業(2024年度フロントローディング研究:宇宙で引き起こされる疾病のメラトニンによる予防・治療効果に関する研究:

小型衛星搭載魚鱗を用いた解析、代表:鈴木信雄)、科学研究費補助金(20H04565、22K11823、23K10933、23K10802)、金沢大学環日本海域環境研究センターの共同研究費(24024、24026、24030、24033)の支援を受けて実施されました。

掲載論文

- 雑誌名:Life Sciences in Space Research

- 論文名:Goldfish regenerated scale culture at low temperatures improves osteoblast and osteoclast survival in scales without loss of the osteoblast and osteoclast response to changes in gravity (低温でのキンギョの再生ウロコ培養は、重力の変化に対する骨芽細胞と破骨細胞の反応を失うことなく、ウロコの骨芽細胞と破骨細胞の生存を高める)

- 著者名:Suzuki, N., Kuroda, K., Ikegame, M., Takino, H., Tsunoda, K., Izumi, R., Tabuchi, Y., Furusawa, Y., Yachiguchi, K., Endo, M., Matsubara, H., Yano, S., Shimazu, T., Honda, M., Maruyama, Y., Watanabe, K., Takahashi, A., Hirayama, J. and Hattori, A.(鈴木信雄、黒田康平、池亀美華、瀧野晴美、角田啓斗、泉梨玖、田渕圭章、古澤之裕、谷内口孝治、遠藤雅人、松原創、矢野幸子、嶋津徹、本田匡人、丸山雄介、渡辺数基、髙橋昭久、平山順、服部淳彦)

- 掲載日:2025年4月7日にオンライン版に掲載

- DOI:10.1016/j.lssr.2025.04.004

用語解説

- ※1 JAXAの宇宙環境利用専門委員会の公募事業:

宇宙航空研究開発機構(JAXA)の宇宙科学研究所(ISAS)の宇宙環境利用専門委員会が主催し、微小重力科学および宇宙生命科学領域における『小規模計画』、「きぼう」利用フラグシップミッションなど、具体的な宇宙実験提案につながるフロントローディング研究の公募。宇宙実験前の実験機器の開発を含めた宇宙実験の準備を支援する。

- ※2 宇宙実験(Fish Scales):

魚のウロコには骨を作る細胞(骨芽細胞)と骨を壊す細胞(破骨細胞)が共存しており、魚は脊椎骨ではなく、ウロコからカルシウムを出し入れしている。例えば、メスのサケは、海から川に遡上するときにウロコからカルシウムを取り出して、卵にカルシウムを供給する。その時、ウロコの破骨細胞が活性化して、ウロコが溶けて小さくなることが証明されている。このウロコを用いて宇宙実験を短期間の準備期間で実施することができた。すなわち、国際宇宙ステーションを構成する日本の宇宙実験棟「きぼう」の宇宙実験に採択されたのが2008年であり、準備期間がわずか2年で宇宙実験を実施することができた。宇宙実験に採択されて10年以上の準備期間で宇宙実験が実施された研究が多い中で、2年という短い期間で実施できたのは、ウロコという優れた材料に注目したからである。このウロコを用いた宇宙実験(Fish Scales)を実施した実績を、責任著者の研究グループは有する。その研究では、宇宙空間で、わずか3日間の培養で破骨細胞が活性化して、ウロコの骨吸収が引き起こされ、メラトニンが骨吸収を抑制することを報告した。今後、メラトニンと他のホルモンとの相加・相乗作用を調べて、次の宇宙実験を実施していきたい。

参考:金沢大学プレスリリース「宇宙空間で引き起こされる骨吸収がメラトニンによって抑制!」https://www.kanazawa-u.ac.jp/rd/69389

研究活動についての最新記事

-

2026/01/23 (FRI)