OBJECTIVE.

超小型深宇宙探査機「PROCYON」に搭載された宇宙望遠鏡「Lyman Alpha Imaging Camera」(LAICA〈ライカ〉)は、2015年1月9日に、地球から1500万km離れた宇宙空間において、地球水素コロナ(水素原子の発光現象)の撮像に成功し、地球起源の水素原子が24万km以上遠方まで到達している様子を世界で初めて捉えました。地球水素コロナの撮像は、1972年4月にアポロ16号の宇宙飛行士によって月から行われましたが、それ以降はこれまで全体像を捉える撮像の機会はありませんでした。今回の観測では、当時より高い性能を持つ装置によって、数倍程度まで遠方の暗い発光が捉えられています。

発表のポイント

- アポロ16号以来、42年ぶりに地球水素コロナの撮像に成功し、地球起源の水素原子が24万km以上遠方まで到達している様子を世界で初めて捉えた。

- これまで予想されていた姿とは違い、地球水素大気 は、地球公転面に対して対称な形状であることが分かった。このことから、水素大気の形状は磁気圏活動の影響を受けにくいと考えられる。

- 広がった水素大気の観測は、太陽系外にある生命を持つような地球類似惑星の発見のためにも重要である。ロシアの1.7m紫外線望遠鏡WSO-UVにLAICAと類似した観測装置の搭載を検討しており 、ロシア側から観測装置の受け入れ意思が表明されている。

発表概要

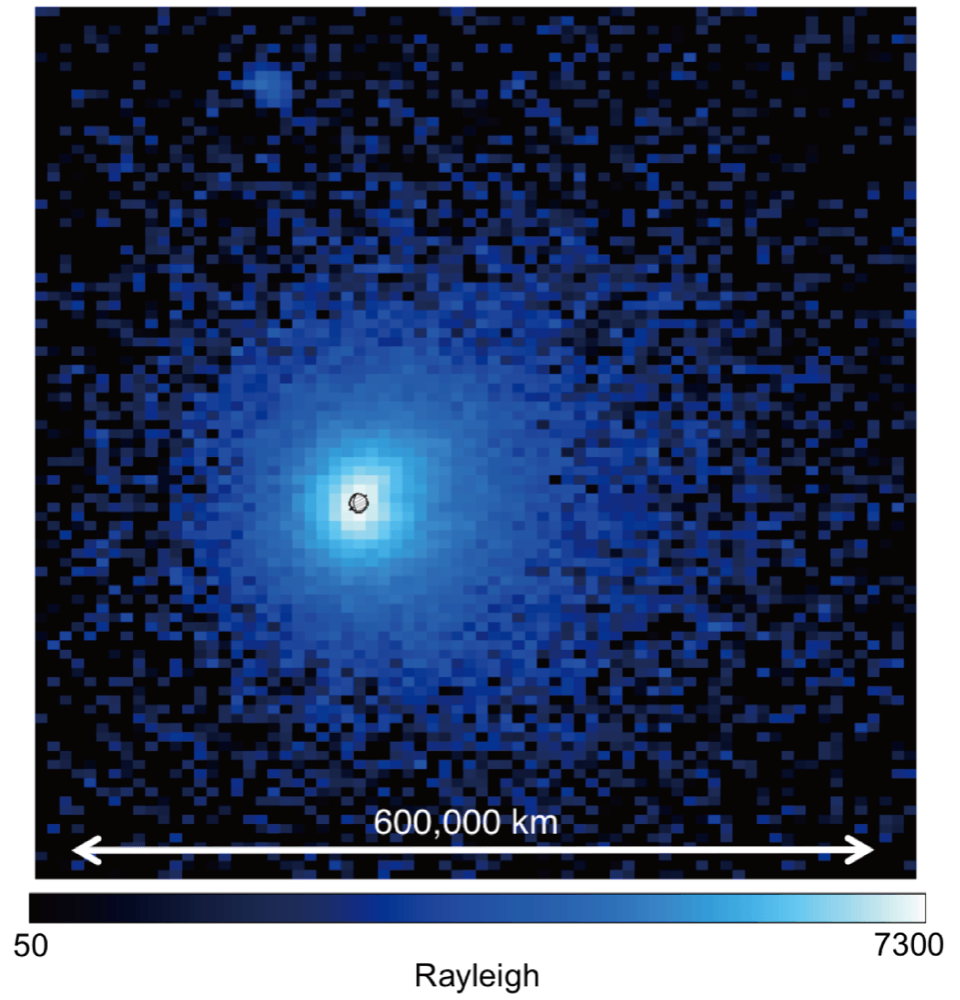

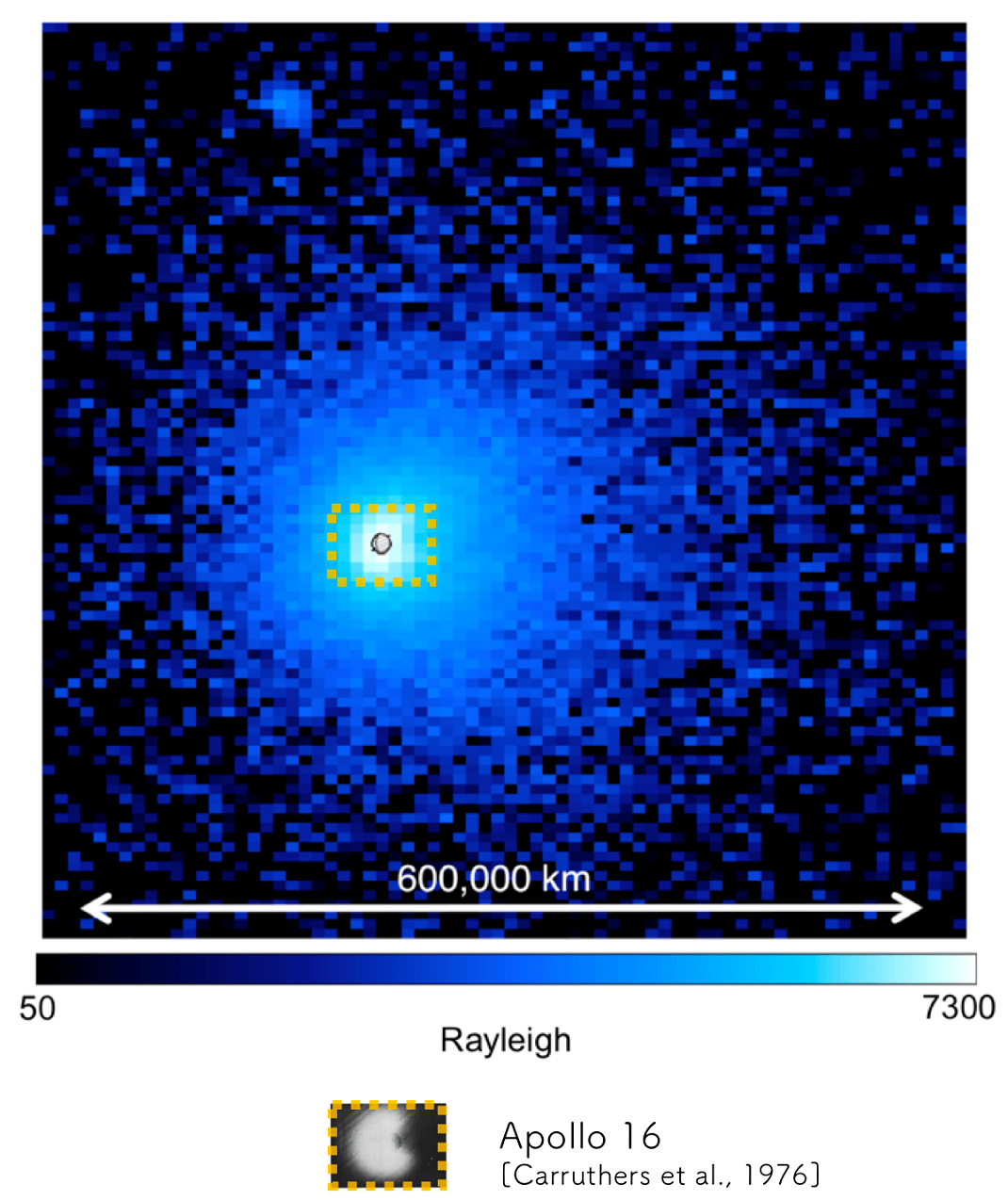

[図1(a) 2015年1月9日にLAICAが撮像した地球水素コロナ] 中央の〇が地球の位置と大きさを表す。左側が太陽方向。太陽光放射圧により水素原子が反太陽方向に伸ばされている様子が捉えられている。上部中央左寄りには恒星(HIP 83238)が写っている。

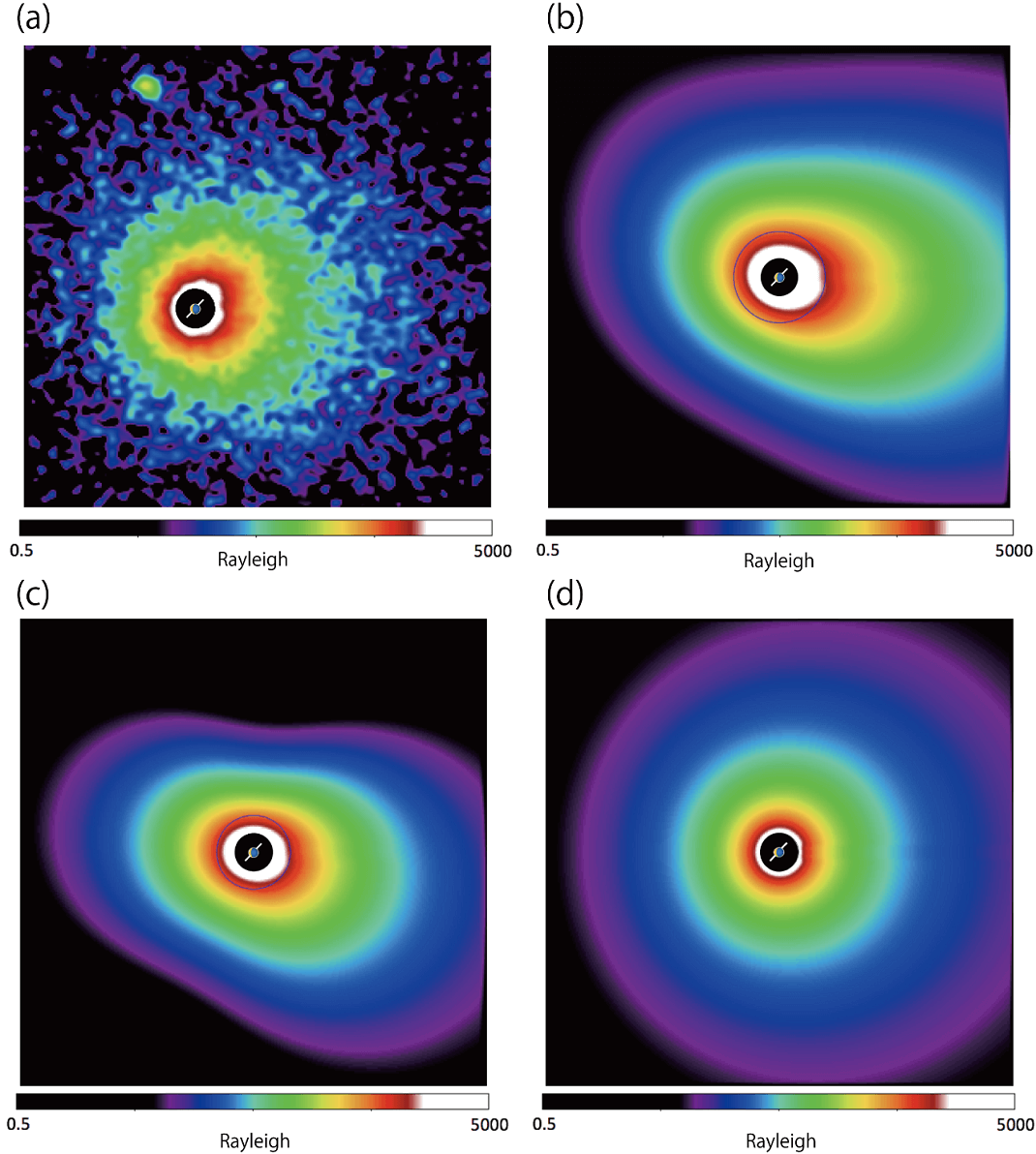

また、立教大学理学部の亀田真吾准教授の研究チームは、今回の観測結果は、過去の観測から推定される姿とは大きく異なり、水素大気の分布は磁気圏活動の影響を受けにくいことを発見しました(図2a)。さらに、この観測結果を説明できる新たな解析的モデルを開発。これまでのモデルが非常に複雑なものであったのに対し、新しい解析的モデルでは、ある高度での大気温度、密度、太陽紫外線強度で非常にシンプルに水素原子大気分布を再現できることを示しました(図2d)。

本研究成果は、米国科学雑誌『Geophysical Research Letters』に2017年12月8日付で掲載されました。

また、同誌の発行元の学会であるAGUが優れた研究成果を載せるResearch Spotlightにも選定されています。

研究の背景

[図1(b) アポロ16号による観測範囲(下)と今回の観測結果(上)の比較] 観測範囲が広く、高感度の装置を用いたことで数倍遠方での光が捉えられている。

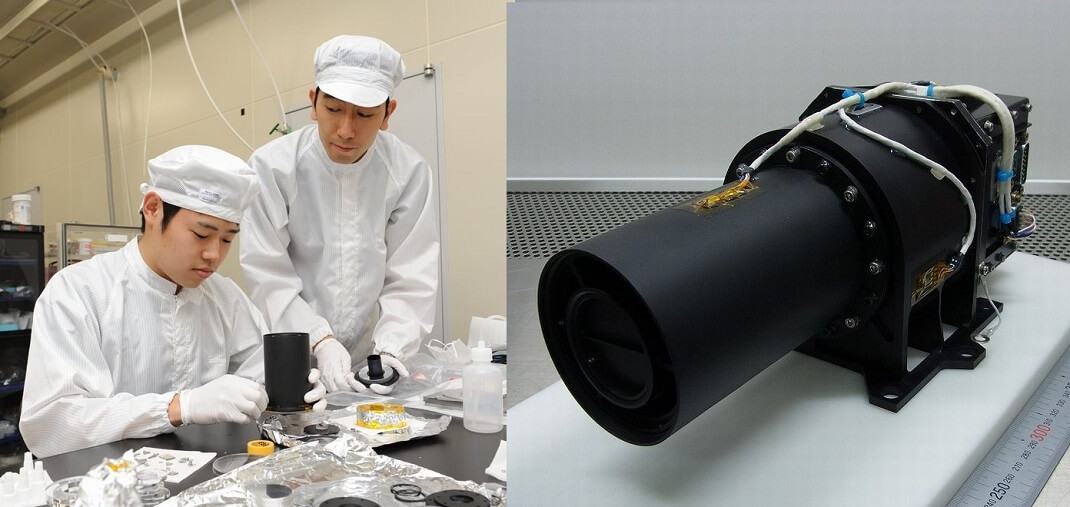

そこで、亀田准教授と研究室の学生を中心とする研究チームは、地球水素コロナを深宇宙空間から撮影することを目的にLAICAを開発。望遠鏡の設計・組み立てから、ロケット発射の衝撃や探査機内で想定される温度変化に対する耐久性を確認する実験まで、亀田研究室の学生が中心となって実施し、計画開始からわずか半年で完成させました。望遠鏡はガラス鏡と金属の構造体で構成されており、宇宙でも使えるようにするためには特殊な接着技術が必要でしたが、立教大学池袋キャンパスの実験室内で試行錯誤を重ねて、新たな接着方法を開発しました。使用材料の指定や接着作業にかける時間など、その手順を示す資料は20ページ以上のものとなりました。このように緻密な準備によって、ロケットの打ち上げや宇宙の環境に耐えられる望遠鏡を完成させ、2014年12月に「PROCYON」に搭載され、宇宙に打ち上げられました。

研究成果

[図2 LAICAによる観測結果と計算モデルの比較] aは今回の観測で得られた地球水素コロナの分布結果。b、c はこれまでに地球水素コロナの内側で 行われた観測結果から推定される分布(それぞれHodges [1984]、Zoennchen他[2013]に基づいた計算結果)。これらの研究で求められている分布は青円内の範囲であり、その外側は外挿による推定値を示している。dは本研究で新たに提案したモデルによる計算結果を示している。地球水素コロナの内側で行われた観測結果から外側を推定することは困難であり、遠方からの観測により、正しい全体像を捉える事ができた。

さらに、今回、地球水素コロナを外側から観測した結果、過去の観測から推定されていた姿とは大きく異なり、水素大気の分布は磁気圏活動の影響を受けにくいことが確認されました(図2a)。また、本研究では、この観測結果を説明できる新たな解析的モデルも開発しました。これまでのモデルが非常に複雑なものであったのに対し、ある高度での大気温度、密度、太陽紫外線強度で決められるシンプルなモデルによって水素原子大気分布を再現できることを示しました(図2d)。遠方まで広がる地球水素コロナの外側に「PROCYON」が出られるという、非常に限られた機会を利用できたために、全体像を正しく捉える事ができたと考えられます。

今後の展開

PROCYON計画参加当時は、LAICAの開発期間の短さに加え、深宇宙の超小型探査機自体が世界初の試みであったため、その実現性を危ぶむ声もありました。立教大学の研究チームは他にも「はやぶさ2」のカメラ開発に参加しており、その開発スケジュールも厳しいものであったため、LAICAの開発を不安視するような意見もありました。しかし、LAICAは、計画開始からわずか半年で、これまで深宇宙探査機に搭載されてきた観測機器の10分の1程度の予算で開発され、今後の超小型計画による開発の短期間化・低コスト化にもつながると考えられていました。また、その当時から、本研究チームは地球型系外惑星系の研究には紫外線観測が重要であると考え、なんとしてもこの計画で成果を上げることを目指していました。次のステップとして少しだけ装置を大型化し、超小型から小型計画への移行を想定していたところ、ロシアが検討中の大型計画から声がかかったことは非常に幸運であると考えています。この貴重な機会を逃さないために、太陽系外の地球型惑星の観測に向けて立教大学ではさらなる装置の性能向上に向けた技術開発を進めていきます。

用語解説

Lyman Alpha Imaging Camera LAICA

立教大学、東京大学の学生が中心となり、JAXAとも協力して、水素原子の発光輝線であるライマンα線(波長121.6 nm)の分布を捉える装置として開発しました。主に望遠鏡部と光検出器で構成されており、望遠鏡は立教大学池袋キャンパス内で組み立てられました。開発期間が短いことも特徴的であり、計画開始から設計・組み立て・性能試験をわずか半年で完了しました。水素ライマンα線は、真空紫外領域にあり、その波長域での反射率を高めた特殊な鏡が使われています。この鏡を保持するためにアルミ合金の板への接着を大学内で行っており、その手法が特許公開されています。

超小型深宇宙探査機PROCYON

東京大学およびISAS/JAXAが中心となって開発した超小型深宇宙探査実証機。地球から離れた深宇宙で、超小型でも電源、通信、姿勢や軌道の制御など探査機として必要な技術が機能することを実証する。2014年12月3日、小惑星探査機はやぶさ2との相乗りで打ち上げられた。

(左)望遠鏡を開発している様子 (右)完成したLAICA

超小型深宇宙探査機PROCYON

発表媒体

論文タイトル:Ecliptic north-south symmetry of hydrogen geocorona

(10.1002/2017GL075915)

著 者:亀田 真吾(立教大学)

池澤 祥太(立教大学大学院(2016年修了))

佐藤 允基(立教大学大学院(2015年修了))

桑原 正輝(東京大学大学院)

長田 直也(立教大学大学院)

村上 豪(宇宙航空研究開発機構)

吉岡 和夫(東京大学大学院)

吉川 一朗(東京大学大学院)

田口 真(立教大学)

船瀬 龍(東京大学大学院)

杉田 精司(東京大学大学院)

三好 由純(名古屋大学宇宙地球環境研究所)

藤本 正樹(宇宙航空研究開発機構)