環境学部の教育目的と各種方針立教大学の教育目的と各種方針

環境学部の教育目的と各種方針

教育目的

自然環境と人間の関係を複合的な視点でとらえ、環境問題の解決と持続可能な社会への変革に貢献できる力の育成を目的とする。文理の枠を超えて幅広く知識を身につけ、現実の課題と結びつけながら活用できる能力と、環境正義の概念を理解し、自らの強みを活かしながら、対話と協働の関係を構築できるリーダーシップを養う。

学修成果

「学士(環境学)」を授与される学生は、以下のような能力を有する。

さらに全学共通科目により、

- 一つの立場、一つの考え方にとらわれず、様々な分野にまたがる視野・視点・視座から物事をとらえることができる。

- 自分の強みを活かしながら、他者の強みを引き出し、課題解決に向けて「対話」と「協働」を導くリーダーシップを発揮できる。

- 環境に関する知識やスキルを現場の実状と関連づけて実践的に活用することができる。

- 環境課題に関する「不正義」に向き合い、より公正な社会を目指す「環境正義」の理念とその重要性を理解することができる。

- 環境学において自ら見出した専門性をもとに、環境問題の本質について考えることができる。

- 地球市民の一人として、グローバル・ローカルな環境課題の解決と持続可能な未来の実現に向けて、社会の変革に参画する意志を持つことができる。

さらに全学共通科目により、

- 言語Aの学修によって、聞く・話す・読む・書くという基本的技能にもとづいて、状況に応じて適切なコミュニケーションができる。さらに、英語圏の文化のみならず、英語を通して得た国際的な知見によって、多様な文化を理解し、対応できる。また、自分の専門領域の内容を英語で学ぶ基礎が身につく。また、NEXUSプログラムにより入学した学生については、言語Bと合わせて大学での学修に必要とされる高度な日本語運用能力を養うとともに、実社会のコミュニケーションに対応できる実践的な日本語力を身につける。

- 言語Bの学修によって、聞く・話す・読む・書くという基本的技能にもとづいて、日常生活における基本的なコミュニケーションができる。さらに、当該言語圏の文化のみならず、その言語を学ぶ過程で獲得した多元的な視点を通じて、異文化を理解し、対応できる。また、留学生については、大学での学修に必要とされる高度な日本語運用能力を養うとともに、実社会のコミュニケーションに対応できる実践的な日本語力を身につける。

- 学びの精神では、立教大学設立理念の一端に触れ、自ら主体的に学ぶ姿勢を身につけ、大学での講義科目受講の包括的スキルを体得する。

- 多彩な学びでは、学問的知見の多様性と豊饒性を理解し、他の諸学問の成果を交錯させることで、世界を複眼的に解読する柔軟な知性を涵養する。また、スポーツ実習では、心身の健康増進を目的とした科学的知識を理解し、スポーツの実践をとおした体力の維持・向上、運動習慣を醸成する。

学修環境

上記のような学修成果をもたらすために、以下のような学修環境を提供する。

- 初年次当初より、オリエンテーション合宿や少人数授業などを通じ、学生と学生、学生と教員のつながりを基盤とした学びの共同体を形成する。

- 在学期間を通して学生1名につき専任教員1名が担任(アカデミック・アドバイザー)として学修上のアドバイスを適宜与える。

- 文理の枠を越える多様な専門分野の教員陣のチームワークによって、環境学を多角的、かつ系統的に学ぶことのできるカリキュラムを設定する。

- 文系・理系の枠を越えて学生がともに学ぶために、高校での理系科目履修の差を埋める充実した基礎教育を提供するとともに、すべての学生が1年次より環境科学の基礎を身につけることのできる科目を設定する。

- 現実の環境課題に向き合いながら「対話」と「協働」を導く力を育む系統的なリーダーシッププログラムを提供する。

- すべての学生が1年次より、実際にフィールドを訪れ、現場の実情を学び、様々な人々と出会う機会を得ることのできるカリキュラムを提供する。

- すべての学生が、入学後に多様な分野に触れながら、自らの関心に応じて専門分野を定め、専門的指導を受けられるカリキュラムを提供する。

- 学生と学生、学生と教員の間の分野を越えた学び合いにくわえて、地域や企業、市民社会組織の人々など、多様な人と交流し学び合う機会を提供する。

- 学びの集大成として、調査研究と論文執筆に取り組む「卒業論文」か、環境課題の解決につながる活動に取り組む「卒業プロジェクト」のいずれかを選ぶことができ、それぞれについて適切な指導を受けられるカリキュラムを提供する。

- 英語を用いて学ぶ科目を、講義・実習ともに設置する。

- 海外でのフィールド実習や留学など、グローバルな学修の機会を提供する。

- 学生の学修の進捗および達成度を測るために、国際標準のGPA制度を適正に運用する。

環境学部の教育目的

自然環境と人間の関係を複合的な視点でとらえ、環境問題の解決と持続可能な社会への変革に貢献できる力の育成を目的とする。文理の枠を超えて幅広く知識を身につけ、現実の課題と結びつけながら活用できる能力と、環境正義の概念を理解し、自らの強みを活かしながら、対話と協働の関係を構築できるリーダーシップを養う。

教育課程の編成と特色

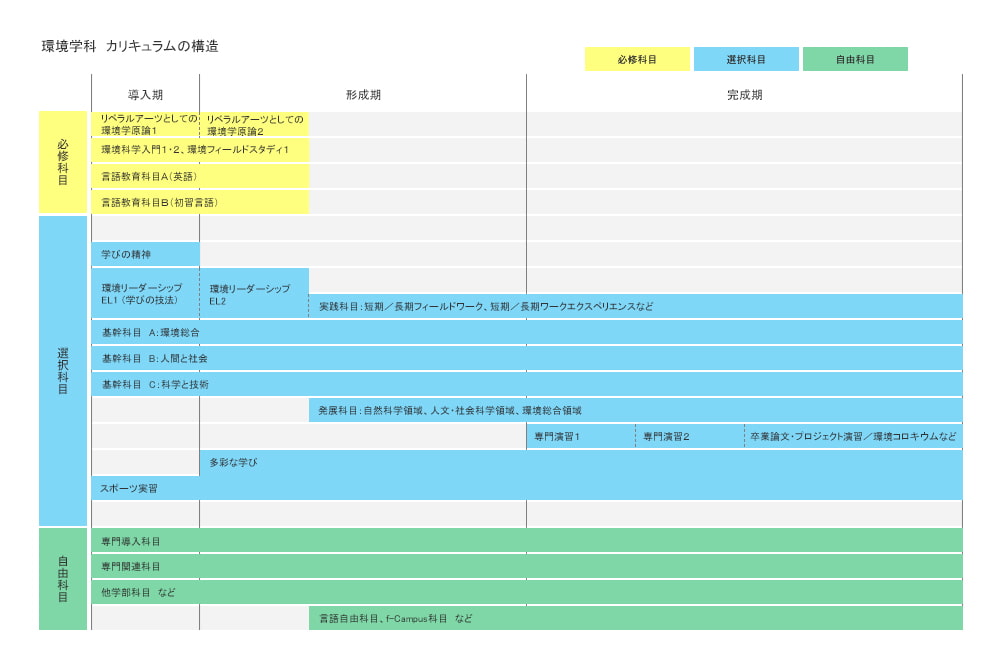

環境学部の教育課程は、学士課程における修業年限4年間を「導入期」「形成期」「完成期」の3期に区分し編成している。各期のねらいは以下のとおりである。

- 導入期は、「リベラルアーツとしての環境学原論1」、「環境科学入門1」、「環境フィールドスタディ1」、「環境リーダーシップEL1(学びの技法含む)」、「学びの精神」、言語教育科目で構成し、形成期、完成期における学修の基礎を醸成する。なお、NEXUSプログラムでは、標準0.5年間〔1学期間〕の日本語集中履修期間に加え、言語Aおよび言語Bにおける日本語、ならびに平易な日本語を用いて実施する「学びの精神」の履修をとおして、学ぶための姿勢と基礎的な知識・技法を身につける。

- 形成期は、「リベラルアーツとしての環境学原論2」「環境科学入門2」「環境リーダーシップEL2」にくわえて、基幹科目の履修を通じて基礎的な学修の完成を目指すとともに、発展科目、実践科目を履修することよって、自らの専門性を見出し、現場での実践力を養う。基幹科目は、環境に関する重要なトピックを文理にまたがる複数の学問分野の視点から読み解く「A:環境総合」、人文社会科学系の基礎を身につける「B:人間と社会」、自然科学系の基礎を身につける「C:科学と技術」の科目群からバランスよく履修することによって、文理の枠を越えた視野・視点・視座を身につける。発展科目は、講義系科目に加え、自然科学系の実験・実習科目を含む、環境学を構成する多様な分野の中から選択し履修することによって、自らの専門性を見出し、深めていく。形成期の実践科目においては、様々な環境課題の現場で実践的な活動をおこなう。これらの学びを通して、環境正義の理念を理解し、幅広い知識を現実の課題と結びつけながら活用できる力を身につける。

- 完成期は、引き続き、発展科目や実践科目の履修を通じて、学生の軸となる領域に関して専門的、個別的な内容を学習し、その専門性を磨いていくとともに、周辺領域の学問分野についても学びを拡げていく。卒業論文・プロジェクト関係科目の履修を通じ、4年間の学修の集大成として、学問的な研究を行い論文を執筆する「卒業論文」、または実際の課題解決につながる活動を自ら計画・実行する「卒業プロジェクト」のいずれかを選択して取り組む。また、「卒業コロキウム1・2」を履修し、自分の専門性を軸に、他の学生や教員との交流の中で、環境問題の本質を考え、持続可能な未来の実現に向けた社会変革に参画する意志を共有する。

環境学部のカリキュラムの構造

教育課程の構成

環境学部の卒業要件単位は124単位であり、履修区分に応じて以下の科目群に分けられている。

- 必修科目(20単位)は、以下の科目区分で構成する。

・言語教育科目(言語A) 6単位

・言語教育科目(言語B) 4単位

・リベラルアーツとしての環境学原論1・2 4単位

・環境科学入門1・2 4単位

・環境フィールドスタディ1 2単位

- 選択科目(88単位)は、以下の科目区分で構成する。

・学びの精神 4単位

・多彩な学び・スポーツ実習 14単位

・卒業論文・プロジェクト関係科目 18単位

・基幹科目 16単位以上(A:環境総合4単位以上、B:人間と社会6単位以上、C:科学と技術6単位以上)

・発展科目 12単位以上

・実践科目(学びの技法含む) 6単位以上

- 自由科目は(16単位)は、他学部・他学科科目、専門導入科目、専門関連科目、言語自由科目などから構成する。自由科目には、以下から16単位を修得することができる。

・必修科目・選択科目の卒業要件単位数を超えて修得した単位

・他学部・他学科科目

・専門導入科目・専門関連科目

・言語自由科目

・留学認定科目

・5大学間単位互換制度による他大学科目

- 環境学部では、文理の枠を越え、複数の学問分野を融合的に学ぶことをめざし、多様な専門分野の講義科目を配置している。必修科目、基幹科目、発展科目を段階的に履修していくことで、幅広い視野と多角的な視座を身に付けながら、時間をかけて自らの専門性を見出し深めることができる。

- また、知識やスキルを現実の課題と結びつけながら活用できる力や、持続可能な未来に向けた対話と協働を導くリーダーシップを育むため、実践科目群を配置し、フィールドとつながる学びを重視している。くわえて、学問的研究だけでなく、課題解決の実践的な取り組みも支援するために、「卒業論文」か「卒業プロジェクト」を選択制としている。

- 専門導入科目として、数学、物理、化学、生物といった高校の理系科目の履修の差を埋める機会を提供し、大学での学修への円滑な移行を促す。

- 言語教育科目では、必修科目として言語A(英語)と言語B(ドイツ語・フランス語・スペイン語・中国語・朝鮮語・日本語(留学生のみ)から1言語を選択)の2言語を課している。ただし、NEXUSプログラムでは言語Aと言語Bともに、日本語を課す。さらに学修を深め、新しい言語に挑戦するための言語自由科目(14言語)を開講している。少人数クラスでの「聞く・話す・読む・書く」の基本的技能の訓練を通じて、当該言語による専門的または日常的なコミュニケーションを可能にし、異文化対応能力を育成する。

- 学びの技法は、大学における学問を修めるうえで必要なスキルの向上を目的とする。学部の専門領域に即して、スチューデント・スキル及びスタディ・スキルの向上、情報リテラシーの理解、キャリアプランの形成等を、少人数の演習形式で実施する。

- 学びの精神は、大学で学ぶこと、また立教大学での学びの意味について理解する科目群である。宗教、人権、大学、また立教大学ならではの専門性をキーワードに据え、多様な主題を交えた科目を配置する。

- 多彩な学びは、広範な学問分野を俯瞰した、多彩な科目群である。人文学、社会科学、自然科学、スポーツ人間科学に依拠しながらもその枠を超えた、幅広い知識と教養、総合的な判断力を養う科目を配置する。スポーツ実習は、スポーツの実践をとおして健康の維持向上を図る科目群である。運動技術の向上を目指すスポーツプログラム、実践に加えて歴史的、文化的背景を身につけるスポーツスタディを配置する。

「学部・学科の学修成果」と、科目群もしくは科目との関係

- 一つの立場、一つの考え方にとらわれず、様々な分野にまたがる視野・視点・視座から物事をとらえることができる。(「リベラルアーツとしての環境学原論1・2」「環境科学入門1・2」、基幹科目A(環境総合)・B(人間と社会)・C(科学と技術)の科目群、「環境コロキウム1・2」)

- 自分の強みを活かしながら、他者の強みを引き出し、課題解決に向けて「対話」と「協働」を導くリーダーシップを発揮できる。(「環境リーダーシップEL1~EL4」)

- 環境に関する知識やスキルを現場の実状と関連づけて実践的に活用することができる。(「環境フィールドスタディ1・2」「短期フィールドワークA~C」「長期フィールドワークA~E」「短期ワークエクスペリエンスA・B」「長期ワークエクスペリエンスA・B」「プロジェクト実習A・B」「野外活動実習」など)

- 環境課題に関する「不正義」に向き合い、より公正な社会を目指す「環境正義」の理念とその重要性を理解することができる。(「リベラルアーツとしての環境学原論1・2」、「環境倫理」ほか基幹科目B(人間と社会)科目群、その他該当発展科目、実践科目)

- 環境学において自ら見出した専門性をもとに、環境問題の本質について考えることができる。(発展科目群、卒業論文・プロジェクト関係科目群)

- 地球市民の一人として、グローバル・ローカルな環境課題の解決と持続可能な未来の実現に向けて、社会の変革に参画する意志を持つことができる。(「リベラルアーツとしての環境学原論1・2」、「気候変動とカーボンニュートラル」ほか基幹科目A(環境総合)科目群、「社会変革の環境教育学・ESD論」ほか基幹科目B(人間と社会)科目群、「Natural and Social Sciences of Triple Planetary Crisis」ほか英語開講科目群、「短期ワークエクスペリエンスA・B」「長期ワークエクスペリエンスA・B」「プロジェクト実習A・B」などの実践科目群、その他該当発展科目など)

- 言語Aの学修によって、聞く・話す・読む・書くという基本的技能にもとづいて、状況に応じて適切なコミュニケーションができる。さらに、英語圏の文化のみならず、英語を通して得た国際的な知見によって、多様な文化を理解し、対応できる。また、自分の専門領域の内容を英語で学ぶ基礎が身につく。ただし、NEXUSプログラムでは、言語A(日本語)の学修によって、大学での学修に必要とされる高度な日本語運用能力を養うとともに、実社会のコミュニケーションに対応できる実践的な日本語力が身につく。

- 言語Bの学修によって、聞く・話す・読む・書くという基本的技能にもとづいて、日常生活における基本的なコミュニケーションができる。さらに、当該言語圏の文化のみならず、その言語を学ぶ過程で獲得した多元的な視点を通じて、異文化を理解し、対応できる。また、留学生については、大学での学修に必要とされる高度な日本語運用能力を養うとともに、実社会のコミュニケーションに対応できる実践的な日本語力を身につける。

- 学びの精神では、立教大学設立理念の一端に触れ、自ら主体的に学ぶ姿勢を身につけ、大学での講義科目受講の包括的スキルを体得する。

- 多彩な学びでは、学問的知見の多様性と豊饒性を理解し、他の諸学問の成果を交錯させることで、世界を複眼的に解読する柔軟な知性を涵養する。また、スポーツ実習では、心身の健康増進を目的とした科学的知識を理解し、スポーツの実践をとおした体力の維持・向上、運動習慣を醸成する。

教育目的

自然環境と人間の関係を複合的な視点でとらえ、環境問題の解決と持続可能な社会への変革に貢献できる力の育成を目的とする。文理の枠を超えて幅広く知識を身につけ、現実の課題と結びつけながら活用できる能力と、環境正義の概念を理解し、自らの強みを活かしながら、対話と協働の関係を構築できるリーダーシップを養う。

教育活動

教育内容

環境学部の教育プログラムは、リベラルアーツ教育、環境リーダーシップ教育、フィールド教育を3つの柱とし、全体として「環境正義」の理念と社会変革への意志の共有を基盤におく。

- リベラルアーツ教育:文理の枠を越え、複数の学問分野を融合的に学ぶことをめざし、多様な専門分野の講義科目を配置する。必修科目、基幹科目、発展科目を段階的に履修していくことで、幅広い視野と多角的な視座を身に付けながら、時間をかけて自らの専門性を見出し深めることができる。

- 環境リーダーシップ教育:現実の環境課題に向き合いながら「対話」と「協働」を導く力を育む系統的なリーダーシッププログラムを提供する。

- フィールド教育:すべての学生が1年次より、環境課題の現場を訪れ、様々な人々と出会う機会を得ながら、知識やスキルを現場の実状と関連づけて実践的に活用する力を育むことのできるカリキュラムを提供する。

- 環境正義:環境課題に関する「不公平」に向き合い、より公正な社会を目指す「環境正義」の理念とその重要性を学び、持続可能な未来へ向けた社会変革の意志を共有する。

指導体制

- 学業や大学生活について常時相談を受け付けるため、アカデミックアドバイザー(担任)制を導入する。

- 初年次当初より、オリエンテーション合宿や、「環境フィールドスタディ1」「環境リーダーシップEL1・EL2」など20名程度の少人数で展開する授業科目を提供し、学生と学生、学生と教員の関係構築を促す。

- 文理の枠を越える異分野の教員が共同で担当する授業を多く開講し、多角的視座からの教育を推進する。

- 高校での理系科目履修の差を埋める導入教育を提供するとともに、すべての学生が1年次より環境科学の基礎を身につけることのできる科目を設定し、文理の枠を越えて学生がともに学ぶことのできる環境を用意する。

- 優秀な上級生をスチューデント・アシスタント(SA)、大学院生をティーチング・アシスタント(TA)として配置し、一人ひとりの学生に指導が行き届くような環境を用意する。

- 実験・実習のための多様な実験室および実験設備を用意する。

- 基幹的な科目については主な教科書・参考書・演習書を図書館に導入し、学生が学びを広げ深めるための蔵書を充実させる。

- 3年次の「専門演習1・2」、4年次の「卒業論文・卒業プロジェクト演習1・2」等を通して、各学生が調査研究と論文執筆に取り組む「卒業論文」か、環境課題の解決につながる活動に取り組む「卒業プロジェクト」のいずれかを選ぶことができ、それぞれについて適切な指導を受けられる体制を用意する。

- 正課としての「ワークエクスペリエンス」などを通じてキャリア教育を積極的に展開する。

- 指導力向上のための教員研修(FD)を実施し、指導力の向上に日々努める。

- 海外の連携先等を訪れる実践科目や留学支援体制を用意し、グローバルな学修を促進する。

指導法

- 多くの授業科目で、学生と学生、学生と教員の間の分野を越えた学び合いにくわえて、地域や企業など学外の実社会の人々など、多様な人との交流と学び合いを通じた「対話」と「協働」の力の育成と、「環境正義」の理念にもとづく社会変革の意志の共有を重視する。

- 多くの授業科目において、筆記試験だけでなく、グループワーク、プレゼンテーション、レポートなど様々な要素を評価に取り入れる。

- 学生自らが課題設定をして企画・実行する活動を重視する。特に環境課題の解決や持続可能な社会づくりへ貢献するアクションを、正課授業・課外活動の双方を通じ支援する。

入学者に求める知識・技能・態度・体験

環境学部の教育目的や教育活動に賛同し、以下のような知識・技能・態度・体験を有する学生を求める。

知識

高等学校で学ぶ内容にくわえて、社会の出来事にも幅広く関心を持ち、知識を蓄えておくこと。環境学部は文理融合の学部であり、文系・理系にとらわれず多様な分野に興味を持ち学んでいることが望ましい。高校の授業だけでなく、日頃から新聞などの様々な媒体でニュースに触れ、知識と思考を得ておくことが望まれる。

技能

授業を理解し、本を読み、グループワークやディスカッション、プレゼンテーション等を行うために必要となる日本語の能力を有することが必要である。コンピュータの基本ソフトをある程度操作できることが望まれる。「英語」に関しては、読む、書く、話す、聞くといった能力を高等学校で十分に身につけておくことが必要である。

態度

環境問題をはじめ、現代社会のさまざまな問題に対する関心をもっていることが望まれる。また、さまざまな背景、価値観、経験を持つ他者を理解しようと努め、対等な関係性を構築し、協働的に活動できる素地があることが望まれる。また、環境学に関する興味・関心があり、学問的に探究し、持続可能な社会の実現に参画する志を有していることが必要である。

体験

日常生活において、環境問題を含むさまざまな問題に関心を持ち、それを理解しようと努力した経験をもつことが望まれる。さらに、そうした問題に対し、仲間と、または個人で、主体的に取り組んだ経験があるとより望ましい。また、高等学校における生徒会活動、クラブ活動、行事実行委員会活動、海外留学や、学校外の地域活動や社会的活動への主体的な取り組みの経験を持つことや、それら経験の意味を深く考え今後に生かそうとする姿勢も重要である。

入試種別の目的

- 一般入試

本学ならびに環境学部の教育目的を理解し、環境学部での教育を志望する者に対して、高等学校における教科・科目の学習の達成度を測り、選抜することを目的とする。

- 大学入学共通テスト利用入試

本学ならびに環境学部の教育目的を理解し、環境学部での教育を志望する者に対して、高等学校における教科・科目の学習の達成度を、大学入学共通テストを利用して測定し、選抜することを目的とする。

- 自由選抜入試

環境学部に関連した高い能力をもつ者、あるいは学業以外の諸活動の分野に秀でた個性をもつ者で、本学ならびに環境学部の教育目的を理解し、そこで学びたいという熱意を提出書類及び面接等の内容により多面的・総合的に評価し、選抜することを目的とする。

- アスリート選抜入試(2027年度以降)

スポーツ競技の実績が優秀であるだけでなく、人格的にも優れ学業に対する高い意欲をもつ者を、競技実績や提出書類、小論文、面接等の内容により多面的・総合的に評価し、選抜することを目的とする。

- 外国人留学生入試(書類選考による募集制度)

国際交流の一環として、交換留学制度とは別に、本学での教育を希望する外国人留学生を、提出書類および日本留学試験の成績等の内容により、多面的・総合的に評価し、選抜することを目的とする。

- 指定校推薦入学

環境学部が自らの教育目的に基づいて、特色ある教育を行っている高等学校を指定したうえで、環境学部の教育目的を理解し、環境学部が定める一定の学力を有する者を高等学校長が推薦し環境学部が受け入れることを目的とする。

- 関係校推薦入学

日本聖公会に所属する高等学校を対象として、本学ならびに環境学部の教育目的を理解し、キリスト教に基づく教育を継続して学びたいという意欲のある者を高等学校長が推薦し本学が受け入れることを目的とする。

- 学校長推薦による入学(NEXUS)(2027年度以降)

NEXUSプログラム日本語集中履修期間のカリキュラム内容ならびに2学期目以降に接続する環境学部カリキュラムにおける教育目的に基づいて、特色ある教育や言語教育を行っている外国の高等学校を指定したうえで、次世代に繋がるグローバルな協働共生について日本語コミュニケーションを通じ実践する姿勢を持ち、かつ環境学部の教育目的を理解し、本学が定める一定の学力を有する者を当該の高等学校長が推薦し、環境学部が受け入れることを目的とする。

入学前学習

REO(Rikkyo English Online)を利用した英語学習を課している。また、指定校推薦入学・関係校推薦入学・自由選抜入試合格者・アスリート選抜入試の合格者に対しては入学前に読んでおくべき推薦図書リストを送付する。

1.環境学部として求める教員像

- 本学の建学の精神及び教育の理念を踏まえ、環境学部の「学位授与の方針」、「教育課程編成の方針」、「入学者受入れの方針」(以下「3方針」という。)を理解する者

- 環境学部における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有する者

- 教育研究の成果を広く社会に提供することにより社会の発展に寄与する能力を有する者

- 学生の自主的な学びを支援できる者

- 個々人の「人格と尊厳」を尊重できる者

- 教育理念の実現に向けて、他者との協働及び連携を行うことができる者

2.教員組織の編成方針

環境学部は、「教育研究上の目的」を実現するために以下の点に留意し、研究力の更なる向上を念頭に置き

ながら、3方針に基づいた教員組織を編成する。

人文・社会科学および自然科学・工学といった多様な学問領域にもとづく視座・視点からの協働によって構成される環境学ならではの専門性に基づき、3方針に沿った教育研究が可能となるよう教員組織を編成する。

ながら、3方針に基づいた教員組織を編成する。

人文・社会科学および自然科学・工学といった多様な学問領域にもとづく視座・視点からの協働によって構成される環境学ならではの専門性に基づき、3方針に沿った教育研究が可能となるよう教員組織を編成する。

教育研究上の目的

自然環境と人間の関係を複合的な視点でとらえ、環境問題の解決と持続可能な社会への変革に貢献できる力の育成を目的とする。文理の枠を超えて幅広く知識を身につけ、現実の課題と結びつけながら活用できる能力と、環境正義の概念を理解し、自らの強みを活かしながら、対話と協働の関係を構築できるリーダーシップを養う。

(2)収容定員における教員1人あたりの学生数に配慮した教員組織を編成する。

(6)募集・採用・昇格にあたっては、テニュアトラック制度を活用するなど若手教員の育成にも配慮する。

必要教員数

(1)大学設置基準及び大学院設置基準に基づき、適切に教員を配置する。(2)収容定員における教員1人あたりの学生数に配慮した教員組織を編成する。

教員構成

(3)教員組織の国際性に留意するとともに、特定の範囲の年齢、性別に著しく偏ることのないよう多様性に配慮する。主要授業科目の担当

(4)主要授業科目については原則として教授又は准教授が担当する。教員の募集・採用・昇格

(5)教員の募集・採用・昇格に関する全学の任用規程及び各学部内規の適切な運用を行う。(6)募集・採用・昇格にあたっては、テニュアトラック制度を活用するなど若手教員の育成にも配慮する。