OBJECTIVE.

立教大学(東京都豊島区、総長:西原廉太)、金沢大学(金沢市、学長:山崎光悦)、及び東京大学(東京都文京区、総長:藤井輝夫)は、陸上植物の起源を探る上で重要な系統であるツノゴケへの遺伝子導入技術開発に成功したことを次のとおり発表します。榊原恵子立教大学理学部生命理学科准教授、西山智明金沢大学疾患モデル総合研究センター助教、および塚谷裕一東京大学大学院理学系研究科教授は、イギリス・ケンブリッジ大学のEftychios Frangedakis博士(元・日本学術振興会外国人特別研究員、受入先:東京大学)、スイス・チューリヒ大学のPeter Szövényi 講師らと共に国際共同研究グループを形成し、ツノゴケAnthoceros agrestisへの遺伝子導入方法の確立に成功しました。ツノゴケ類は、セン類、タイ類と維管束植物が分かれる頃に分かれた系統で、陸上植物最初期の進化を考える上で鍵となる系統です。榊原准教授らは2020年に同じツノゴケのゲノム解読を報告しており、今回の成果が加わることにより、陸上植物の進化の鍵を握るツノゴケ類の遺伝子の機能解析の道が開かれました。

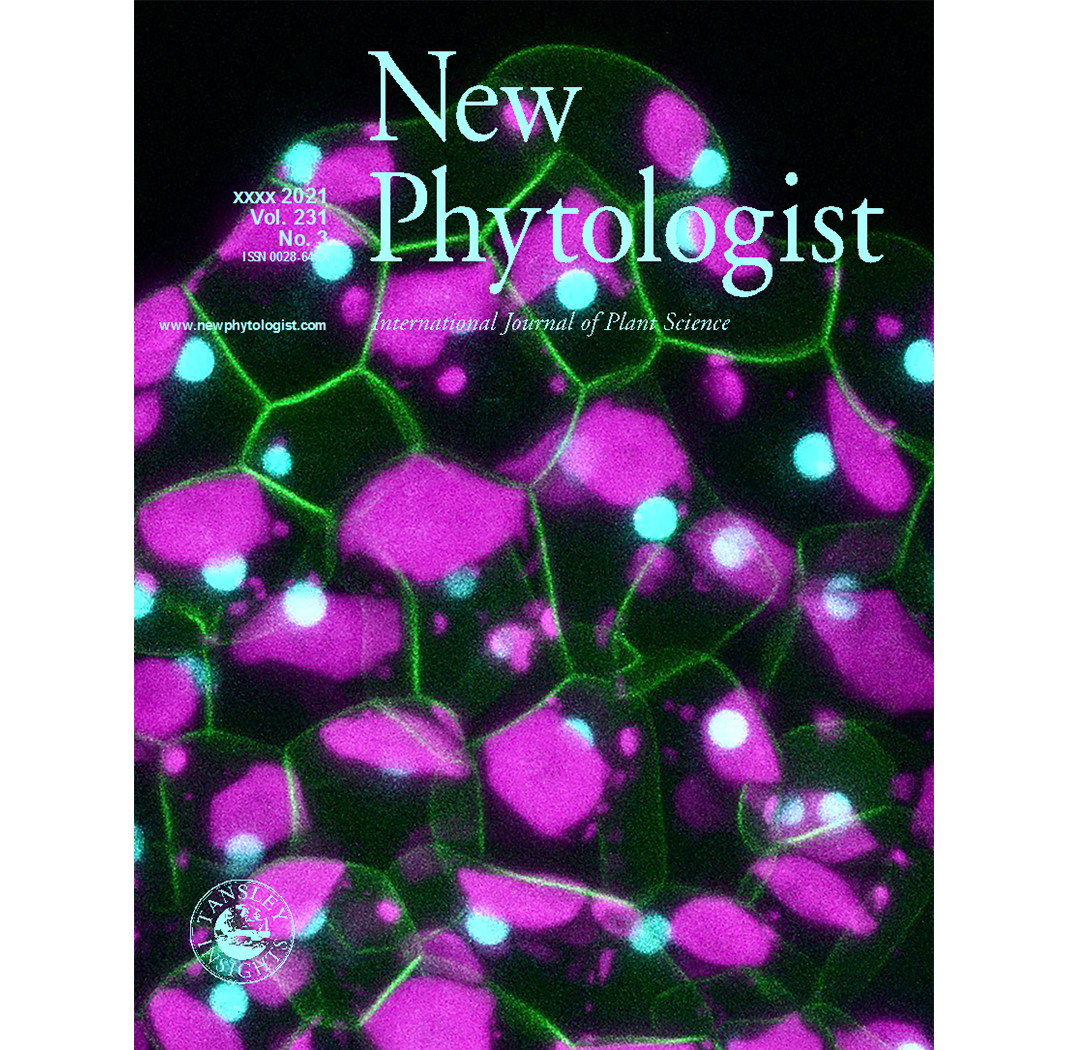

本研究成果は科学雑誌『New Phytologist』に公開(2021年6月2日)され、関連写真が表紙に採択されました(論文タイトル: An Agrobacterium-mediated stable transformation technique for the hornwort model Anthoceros agrestis)。

1.発表の背景

図1 表紙に採択された写真。細胞内の青色は核に局在する青色蛍光タンパク質、緑色は細胞膜に局在する緑色蛍光タンパク質、赤色は葉緑体である。

2.今回の研究成果

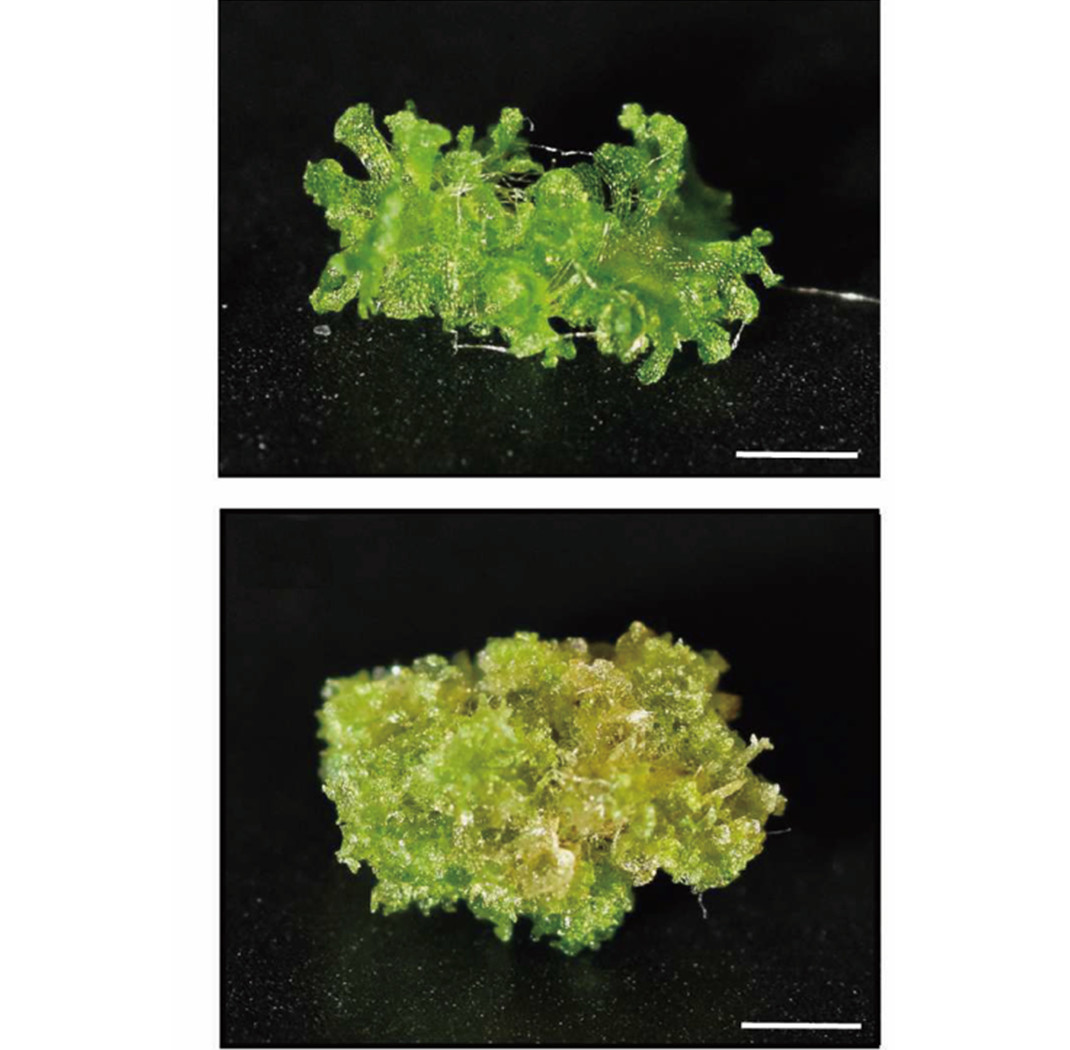

図2 異なる光環境で培養したA. agrestis組織。(上)電気をつけていない昼間の屋内程度の弱い光(3–5μmol m-2 s-1)。(下)曇りの屋外程度の光(80μmol m-2 s-1)。

本論文を執筆するに当たって、塚谷裕一と榊原恵子は研究計画を立案し、西山智明はツノゴケA. agrestisのゲノム配列からプロモーター領域を推定し、榊原恵子と西山智明は論文執筆を担当しました。

※1)ピレノイド

藻類の葉緑体に含まれる構造で、二酸化炭素固定を触媒するルビスコの結晶である。多くはデンプンなどの貯蔵物質で囲まれている。

※2)アグロバクテリウムを介した形質転換法

アグロバクテリウムは植物に自身の遺伝子の一部を送り込み、瘤を作らせる性質を持つ土壌細菌である。アグロバクテリウムの瘤を作らせる遺伝子の代わりに、植物に導入したい配列を持たせることによって植物に遺伝子を導入する方法が開発されており、多くの植物で用いられている。

3.発表論文

- 雑誌名:『New Phytologist』

- 論文タイトル:「An Agrobacterium-mediated stable transformation technique for the hornwort model Anthoceros agrestis」

- 著者:Eftychios Frangedakis, Manuel Waller, Tomoaki Nishiyama, Hirokazu Tsukaya, Xia Xu, Yuling Yue, Michelle Tjahjadi, Andika Gunadi, Joyce Van Eck, Fay-Wei Li, Péter Szövényi and Keiko Sakakibara

4.その他

研究活動についての最新記事

-

2026/01/23 (FRI)