OBJECTIVE.

東京大学大学院理学系研究科、立教大学理学部、産業技術総合研究所、宇宙航空研究開発機構の研究グループは、金星探査機「あかつき」に搭載された中間赤外カメラを用いて、金星の雲の最も高い部分(雲頂、高度70km付近)におけるわずかな温度変動の分布とその動きを観測することに初めて成功しました。この研究によって、雲に筋状や粒状の温度構造があることや、雲の動きに昼側と夜側で違いが見られることを初めて明らかにしました。金星には自転速度の約60倍もの速度に達する「スーパーローテーション」と呼ばれる風が吹いていますが、その発生・維持メカニズムはまだ解明されていません。今回見つかった現象は熱潮汐波と呼ばれる惑星スケールの波によるものと考えられ、この波がスーパーローテーションの維持に働いている可能性があります。

1. 背景

図1 金星と「あかつき」の想像図(上)、(©JAXA)と明らかになった雲頂表面の温度分布(下)

2. 今回の成果

3. 今後の展望

4. 参考資料

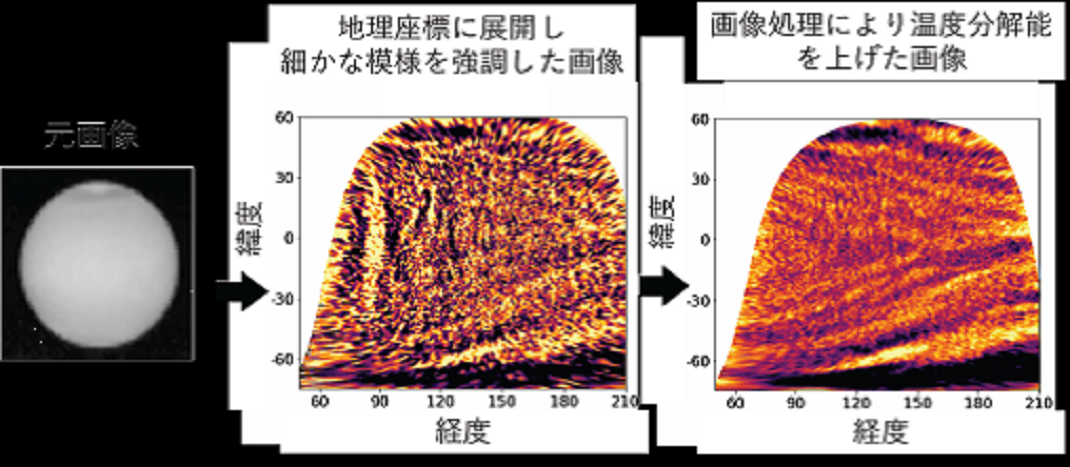

図2 LIR による観測画像を用いて温度分解能の高い画像を作るまでの処理過程。(左)LIR が捉えた金星の画像。(中央)金星の地理座標に画像を展開し、細かい温度分布を強調する処理を行った画像。撮影時のノイズも同時に強調されてしまうため、この状態では詳細な温度分布を捉えることができません。(右)本研究で開発された画像処理を施した画像。ノイズが低減され、高い温度分解能を実現したことでわずかな温度変動の分布が可視化されています。

(※2)熱潮汐波は太陽光による大気加熱によって励起される流体波動であり、金星では太陽光の大部分を吸収する雲層の上部で発生すると考えられています。熱潮汐波が発生して伝播すると、この波が励起される低緯度の雲頂付近の大気は自転方向に加速されます。この性質により、熱潮汐波が作られる金星の低緯度の雲頂付近では自転方向の加速が生じ、これがスーパーローテーションの発生・維持を担っている可能性があります。

(※3)LIRは波長10μm前後の熱赤外線を撮影するカメラです。LIRは人の体温を測定するサーモグラフィーのように金星を覆う雲の表面の温度分布を撮影します。典型的な温度の雲を観測した時の温度分解能は0.3℃です。

5. その他

研究活動についての最新記事

-

2026/01/23 (FRI)