写真は気づいていないことを気づかせる

現代心理学部映像身体学科准教授 日高 優

2015/01/01

研究活動と教授陣

OVERVIEW

現代心理学部映像身体学科の日高准教授のご紹介です。

立教大学新座校舎正門。 奥に写るのは本館

——開設から9年目を迎えた立教大学現代心理学部。とくに映像身体学科の講師陣は多彩だ。映画監督や演出家、東西の哲学や映像の研究者、テレビのプロデューサーなど、実践家から理論家まで実にさまざま。しかし「入口が違うだけで、皆同じ一つのコンセプトのもとに結集しています。身体を持つ人間の本質について自分自身で考え、感じ、論文執筆であれ作品づくりであれ、モノづくりをするということ」と話してくれたのは、日高優准教授だ。

2009年に出版された『現代アメリカ写真を読む—デモクラシーの眺望』(青弓社)が「写真研究という未開拓の分野を切り開いた本」と評価され、表象文化論学会賞を受賞している日高准教授。まずはその専門分野、写真研究について伺った。

写真が誕生したのは19世紀のことです。カメラという機械によって自分たちが見ているものがそのまま紙に焼き付けられる、このような機械映像の誕生は人類史上初のあまりに大きな出来事で、写真が人間にどのような作用を及ぼすのかについては、きちんと考えられてきませんでした。いまでも、美術品としての写真についての論考などは多くありますが、そもそも人間にとって写真とは何なのか、その存在にどんな意味があるのかは、これから研究されるべきものです。

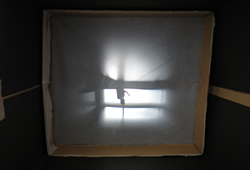

近代哲学の父、ルネ・デカルトは「カメラ・オブスクラ(=暗い箱)」というカメラの原型(写真参照)を世界把握のモデルとしました。おおざっぱに言えば、それまでは、人間は神を通してしか世界を把握できないと考えられていましたが、デカルトは人間自身が理性をもって世界を把握できると説きました。

そして客観的、幾何学的、科学的な世界の把握のモデルとしてカメラ・オブスクラを持ち出したのです。このカメラ・オブスクラに映し出される像を紙に焼き付けたのが写真です。写真という映像は、人間がどうやって世界を理解するかという問題に直結するような、とても奥深いものです。

2009年に出版された『現代アメリカ写真を読む—デモクラシーの眺望』(青弓社)が「写真研究という未開拓の分野を切り開いた本」と評価され、表象文化論学会賞を受賞している日高准教授。まずはその専門分野、写真研究について伺った。

写真が誕生したのは19世紀のことです。カメラという機械によって自分たちが見ているものがそのまま紙に焼き付けられる、このような機械映像の誕生は人類史上初のあまりに大きな出来事で、写真が人間にどのような作用を及ぼすのかについては、きちんと考えられてきませんでした。いまでも、美術品としての写真についての論考などは多くありますが、そもそも人間にとって写真とは何なのか、その存在にどんな意味があるのかは、これから研究されるべきものです。

近代哲学の父、ルネ・デカルトは「カメラ・オブスクラ(=暗い箱)」というカメラの原型(写真参照)を世界把握のモデルとしました。おおざっぱに言えば、それまでは、人間は神を通してしか世界を把握できないと考えられていましたが、デカルトは人間自身が理性をもって世界を把握できると説きました。

そして客観的、幾何学的、科学的な世界の把握のモデルとしてカメラ・オブスクラを持ち出したのです。このカメラ・オブスクラに映し出される像を紙に焼き付けたのが写真です。写真という映像は、人間がどうやって世界を理解するかという問題に直結するような、とても奥深いものです。

一つのジャンルでくくれない写真

「カメラ・オブスクラ」による像。 穴の反対側の壁面に上下が 逆転した外の映像が映し出される

写真の機能として大きいのは、人間が気づいていないことを気づかせるということ。言語によってしか理解されていなかったことが映像で見てぱっとわかる、フレームで切り取られることにより再認識する。物理的には眼が見ていたはずなのに、きちんとは見えていなかったものが見えてくる。「ビジョン」という言葉がありますよね、「将来のビジョン」なんて使われる。この「ビジョン」は、同時に視覚像の意味でもある。つまり、視覚像というものと、将来に向けて動いて何事かを生み出していく力とはつながっている。言い換えると、見ることと何かを生み出す創造性はつながっているのです。

「映像が溢れている」と言われる昨今ですが、まさに人間が生きるということが映像と無関係ではありえない時代になってきました。映像は、ポジティブにもネガティブにも人間に作用を及ぼしますから、真に創造性を持ちうる映像の力を考える重要性は、ますます高まっているといえます。また、映像の拡がりの関係性の全体を、私は「映像のエコロジー(生態学)」と呼び、それを解明していこうと日々取り組んでいます。

また、写真は芸術の一分野に留まることなく、あらゆるジャンルに浸透しています。肖像権から法律の問題を考えたり、アートマーケットの歴史から経済や人の価値観の移り変わりを追ったり、エックス線写真などの医学分野にも関連しますね。また高齢者とともに昔の写真を見ながら人生について考えを深めてもらったり、回想によって潜在していた記憶を取り戻そうといった取り組みをしている人もいます。

研究対象としての写真の面白さは、一つのジャンルでくくれないというところにもあるのです。私は現代社会に、人間が生きることの隅々にまで浸透している写真を通して、社会や人間が生きることの本質について考えることを目指しているのです。

「映像が溢れている」と言われる昨今ですが、まさに人間が生きるということが映像と無関係ではありえない時代になってきました。映像は、ポジティブにもネガティブにも人間に作用を及ぼしますから、真に創造性を持ちうる映像の力を考える重要性は、ますます高まっているといえます。また、映像の拡がりの関係性の全体を、私は「映像のエコロジー(生態学)」と呼び、それを解明していこうと日々取り組んでいます。

また、写真は芸術の一分野に留まることなく、あらゆるジャンルに浸透しています。肖像権から法律の問題を考えたり、アートマーケットの歴史から経済や人の価値観の移り変わりを追ったり、エックス線写真などの医学分野にも関連しますね。また高齢者とともに昔の写真を見ながら人生について考えを深めてもらったり、回想によって潜在していた記憶を取り戻そうといった取り組みをしている人もいます。

研究対象としての写真の面白さは、一つのジャンルでくくれないというところにもあるのです。私は現代社会に、人間が生きることの隅々にまで浸透している写真を通して、社会や人間が生きることの本質について考えることを目指しているのです。

専門知識のつめこみでは写真を理解できない

第一回表象文化論学会賞を受賞した著書 『現代アメリカ写真を読む—デモクラシーの眺望』

——写真は芸術の一ジャンルではくくれないというのは、日高先生の研究室にある書棚を見れば一目瞭然だ。国家についての考察の書から、各国の社会問題、思想関連、小説など、一見して写真と直接関係があるとは思えない本がたくさん並んでいる。日高先生は、世界はただひとつでありそこには切れ目がないように、これらすべてはつながった問題だと考えている。そんな先生の授業の特徴を伺った。

写真は、専門知識をたくさん仕入れただけでは、深く読み取れません。知識があるに越したことはないのですが、私は一緒にゼロから考え、深いところまでたどり着きましょうという姿勢で授業に取り組んでいます。

写真映像の原理を探る基礎を講ずることからはじまり、実際に写真や映像を見て学生自身に感じ、考えてもらうことも大切と考えていて、たとえ200人規模の大講義でも「私はこう思うけれど、あなたはどう思う?」と学生にマイクを差し出しやりとりします。皆一生懸命考え、答えてくれますよ。学生に伝えたいことがありすぎて熱がこもってしまうようで、学生からはよく「先生、エネルギッシュだよね」と言われています。

演習では学生の自由発表を軸に、活発な質疑応答がなされます。写真に興味が結び付く前の段階という学生もおり、そういった学生には自身の興味を写真につなげて発表してもらいます。写真には漠然とした興味しかなくても、私の講義に手ごたえを感じて演習に来てくれる子がいるのは嬉しいことです。写真というのは単純に見るだけで気づくことが多いものですから、写真を通して見ることのレッスンをしてほしいですね。

見ることを通して、世界は豊かにも貧しくもなります。学生自身がそれを自分の学びにどうつなげていくかが大事で、そんなふうに拡がっていける授業をしたいと思っています。

例えば、写真家としてあまりに有名なロバート・フランクの『THE AMERICANS』という写真集があります。何の知識も持たずに見れば、アメリカ人の日常風景であり、それ以上でも、以下でもない。それらの写真が撮られた1950年代は、アメリカがとても光り輝いていた時代です。それなのにロバート・フランクの写真には、世界のあこがれであるはずのアメリカのセルフ・イメージに反するような、人種差別などの社会問題が浮き彫りにされてしまっている。

写真家の意図とは関係なく、フレームで切り取ったことにより、日常に埋没していたけれど現実に潜在していたものが可視化され、それを見る意味と気づきが生じたのです。映像を形づくるフレーム効果などを、このように写真を社会背景から読み解くことも大事です。ですが、学びはそれだけでは足りません。機械映像という写真の本質と、機械ならざる身体を持った人間の本質とが出合ったとき、創造的な力が発揮されるのです。優れた写真家は、それを知っています。その創造の瞬間を感じ取ってもらいたいのです。

写真は、専門知識をたくさん仕入れただけでは、深く読み取れません。知識があるに越したことはないのですが、私は一緒にゼロから考え、深いところまでたどり着きましょうという姿勢で授業に取り組んでいます。

写真映像の原理を探る基礎を講ずることからはじまり、実際に写真や映像を見て学生自身に感じ、考えてもらうことも大切と考えていて、たとえ200人規模の大講義でも「私はこう思うけれど、あなたはどう思う?」と学生にマイクを差し出しやりとりします。皆一生懸命考え、答えてくれますよ。学生に伝えたいことがありすぎて熱がこもってしまうようで、学生からはよく「先生、エネルギッシュだよね」と言われています。

演習では学生の自由発表を軸に、活発な質疑応答がなされます。写真に興味が結び付く前の段階という学生もおり、そういった学生には自身の興味を写真につなげて発表してもらいます。写真には漠然とした興味しかなくても、私の講義に手ごたえを感じて演習に来てくれる子がいるのは嬉しいことです。写真というのは単純に見るだけで気づくことが多いものですから、写真を通して見ることのレッスンをしてほしいですね。

見ることを通して、世界は豊かにも貧しくもなります。学生自身がそれを自分の学びにどうつなげていくかが大事で、そんなふうに拡がっていける授業をしたいと思っています。

例えば、写真家としてあまりに有名なロバート・フランクの『THE AMERICANS』という写真集があります。何の知識も持たずに見れば、アメリカ人の日常風景であり、それ以上でも、以下でもない。それらの写真が撮られた1950年代は、アメリカがとても光り輝いていた時代です。それなのにロバート・フランクの写真には、世界のあこがれであるはずのアメリカのセルフ・イメージに反するような、人種差別などの社会問題が浮き彫りにされてしまっている。

写真家の意図とは関係なく、フレームで切り取ったことにより、日常に埋没していたけれど現実に潜在していたものが可視化され、それを見る意味と気づきが生じたのです。映像を形づくるフレーム効果などを、このように写真を社会背景から読み解くことも大事です。ですが、学びはそれだけでは足りません。機械映像という写真の本質と、機械ならざる身体を持った人間の本質とが出合ったとき、創造的な力が発揮されるのです。優れた写真家は、それを知っています。その創造の瞬間を感じ取ってもらいたいのです。

こんな学生に来てほしい

写真研究はいわゆる写真マニアだけのものかといえば、まったくそんなことはありません。私もマニアではありません。知識は熱意をもって勉強すればおのずからついてくるようなもので、自分自身で感じ、考えるということを一番大切にしてほしいと思っています。

日常に流されていると、じっくり考えたり感じたりということができませんが、ときには効率的、合理的な姿勢から離れて立ち止まってほしい。実はそのほうが、真に効率的で合理的ということもありえます。ときには立ち止まり、実感して手ごたえを感じながら進んでいくことを学べば、喜びの側から生きていける。私自身、いま自分で手ごたえを感じることを一生懸命やっていきたいという若い人に出会いたいと思っています。

いま、高校生のみなさんには、「根拠のない自信を持とう」と伝えたいです。自分を信じて一生懸命やっていれば、根拠は後からついてきます。まずは自分を信じることです。そして自分の可能性を、写真を見ることを通して一緒に見つけていきましょう。この映像身体学科は、自らの努力によって活き活きと楽しく学んでいる学生が多いのです。それを身近に感じられるのが、研究者としても、とても嬉しいですね。

早稲田塾「グッド・プロフェッサー」より

日常に流されていると、じっくり考えたり感じたりということができませんが、ときには効率的、合理的な姿勢から離れて立ち止まってほしい。実はそのほうが、真に効率的で合理的ということもありえます。ときには立ち止まり、実感して手ごたえを感じながら進んでいくことを学べば、喜びの側から生きていける。私自身、いま自分で手ごたえを感じることを一生懸命やっていきたいという若い人に出会いたいと思っています。

いま、高校生のみなさんには、「根拠のない自信を持とう」と伝えたいです。自分を信じて一生懸命やっていれば、根拠は後からついてきます。まずは自分を信じることです。そして自分の可能性を、写真を見ることを通して一緒に見つけていきましょう。この映像身体学科は、自らの努力によって活き活きと楽しく学んでいる学生が多いのです。それを身近に感じられるのが、研究者としても、とても嬉しいですね。

早稲田塾「グッド・プロフェッサー」より

CATEGORY

このカテゴリの他の記事を見る

研究活動と教授陣

2026/02/20

AI活用時代の学び~探究の学習とリーダーシップ~

——立教大学...

立教大学特別授業

プロフィール

PROFILE

日高 優

1995年、東京大学教養学部教養学科卒。銀行勤務を経て、2000年3月、東京大学大学院総合文化研究科超域文化科学専攻(表象文化論コース)博士課程満期単位取得。群馬県立女子大学の専任講師を経て、2013年4月より現職。戸田市都市景観審議会委員、アメリカ学会年報編集委員、表象文化論学会理事などを歴任。

※記事の内容は取材時点のものであり、最新の情報とは異なる場合がありますのでご注意ください。